品質管理流通科とは

溶質と溶媒

品質管理流通科1年生は水産海洋基礎実習で正しい溶液の作り方を学びました。

今回は塩化ナトリウム(いわゆる食塩)としょ糖(いわゆる砂糖)を使い

指定された濃度・量の塩水と砂糖水を作りました。

小数点2桁まで計量することのできる秤で正確に量りとることはもちろんですが

正しい量りとり方を学ぶことが目的です。

計算で出した規定量をこぼさず量り必要な蒸留水で溶かすだけですが慣れないと難しい作業です。

なぜこの練習をするのかというと塩や砂糖ならケガをすることはありませんが

実験に必要な薬品類を量るときにボロボロこぼしていてはケガと失敗の原因となるからです。

このあと自分たちが作った塩水・砂糖水は塩分計と糖度計でその数値を調べ

きちんとできているか確認しました。

ちなみに下の写真の上から塩分計・低糖度計・高糖度計です。

冷凍食品(焼きおにぎり)製造

品質管理流通科3年生は総合実習で今まで学んだ知識を活かし冷凍食品作りに取り組みました。

冷凍品とは一般的に-18℃以下の食品や食材を指しますが

これらは低温下で管理されるため微生物による腐敗などの影響を受けにくく長期保存が可能です。

しかしおいしく作るためには冷凍時に細胞の破壊を少なくするために

急速に冷やし最大氷結晶生成帯を30分以内に通過するのが良いとされていますので

本学科では急速凍結庫を使用して凍結し酸化防止のため窒素ガス充填してパック詰めしています。

ちなみに今回使用したお米はふっくりんこです。

1日防災学校

本校では11月27日「1日防災学校」を開催いたしました。

この行事は第3次学校安全の推進に関する計画(令和4年閣議決定)に基づき

生徒が安全に関する資質・能力を確実に育くむことができるよう

防災教育の一環として毎年開催されています。

午前中は各学年ごとに取り組む内容は違いますが

下の写真は品質管理流通科3年生が本物のダンボールベッドを使い

その組み立て方などについて学んでいるところです。

午後からはシェイクアウトとして全校生徒が津波の到来を想定し4階に避難訓練しましたが

今年は7月30日に本当の避難警報が出され不安に思った生徒も多かったのか

とても熱のこもった訓練となりました。

今年も1日防災学校の開催にご協力いただきました渡島総合振興局や北斗市の関係者の

みなさまに感謝いたします。

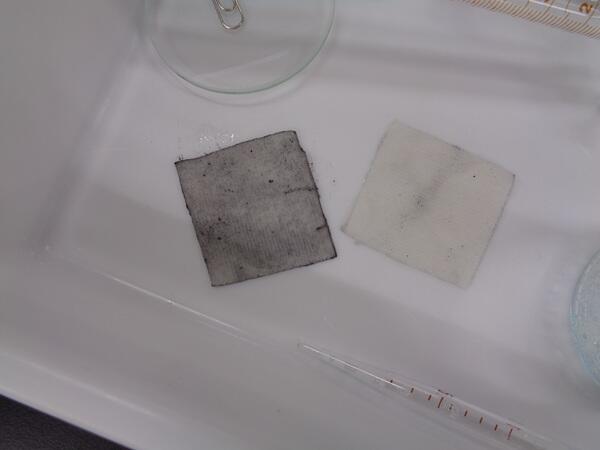

洗剤のはたらき②

品質管理流通科2年生は食品サイエンス実習で界面活性剤がどうして(油)汚れを落とすのか

その原理と役割について学びました。

洗剤に含まれる界面活性剤は洗濯物を傷めることなく汚れを落とすことができますが

それは界面活性剤が水になじむ親水基と油になじむ親油基(疎水基)を合わせ持つ

特異な分子構造をしているためです。

皮脂汚れなど主な原因は油成分なので界面活性剤の親油基がくっつきますが

反対の作用をする親水基は水にひっぱられるので結果として汚れは落ち

その現象をローリングアップ現象といいます。

今回は実際にごま油と毛糸や綿の布を使い浸透・分散・乳化を体験しました。

ちなみに界面活性剤は特徴別にその用途に応じて使い分けられており

シャンプーやボディソープなどに使われる陰イオン系(アニオン)や

リンスや柔軟剤に使われる陽イオン系(カチオン)などがあります。

サケフレークの製造

品質管理流通科2年生は総合実習でサケフレークを作りました。

本当ならば北海道で漁獲され魚卵を抜いた後のメスの身を使ったりするのですが

みなさんご存じの通り今年も鮭が不漁で代用品として養殖のギンザケで製作しました。

ちなみに今回加工したサケはチリ産でした。