品質管理流通科とは

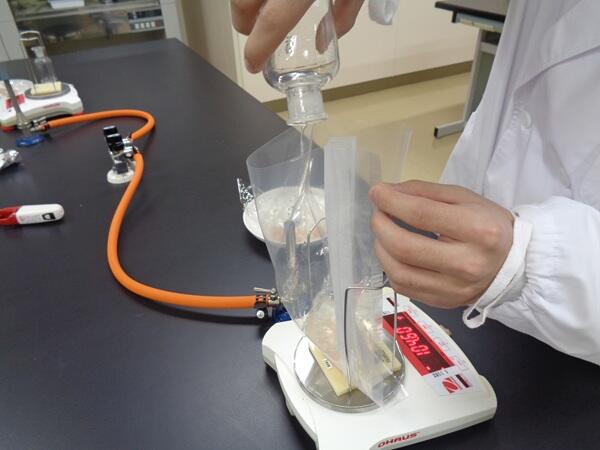

CO₂ハイドレートを作ってみた!

品質管理流通科1年生は水産海洋基礎実習でCO₂ハイドレートなどについて学びました。

弘前大学から講師を招きその可能性などを知り実際に作ってみるという出前授業の一環です。

CO₂ハイドレートとは二酸化炭素が水分子と結合してできた固体の化合物で

カーボンニュートラル(※)達成のため地表にある二酸化炭素を固体にし

海中に封入して減らすなどの研究が進められています。

今回はCO₂ハイドレートという物質についてだけではなく

その利用価値や課題など包括的に学びました。

今年もご尽力くださった国立大学法人弘前大学の杉江瞬様を始めみなさまのご協力に感謝いたします。

ちなみに品質管理流通科では毎年同様の講座を実施しています。

※温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡化させ最終的に排出量を実質的にゼロにすること

卒業考査最終日

3年生は1月30日で4日間に渡り実施された卒業考査が終わります。

最終日に朝のSHRが行われていた品質管理流通科の教室に行ってみると

あらためて担任の先生の飛ばした檄に対し生徒たちは最後まで努力する意気込みを語っていました。

ちなみにJRやいさりび鉄道の運休などにより受けられなかった

テストがある生徒たちは後日追考査を受験することとなります。

クロロフィルの分離

品質管理流通科2年生は食品サイエンス実習で海藻に含まれる葉緑素について実験しました。

陸上の植物や海藻は光合成のために「クロロフィルa」という色素が含みますが

このクロロフィルaは太陽光の中の赤系と青系の光を吸収するので

吸収されず反射された緑色に陸上の植物は見えることが多いのです。

これは海藻にも同じことが言えて水中ではその生息する水深によって届く光の波長が違うため

その光を一番効率よく多く吸収できるように進化し各種タンパク質などを含むようになった

その結果として緑・赤・黒など様々な色に見えるようになりました。

今週は準備をし次週ペーパークロマトグラフィーという手法でこの色素の有無を調べます。

ちなみに生きている時は褐色の昆布やわかめが熱を通すと緑色になるのは

フコキサンチンという色素が熱分解しクロロフィルaが優勢になるためです。

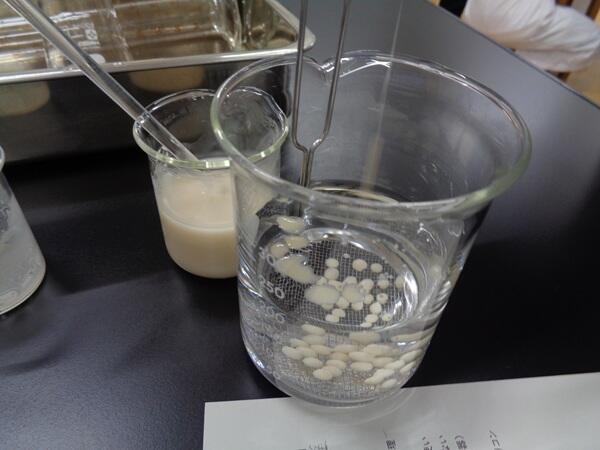

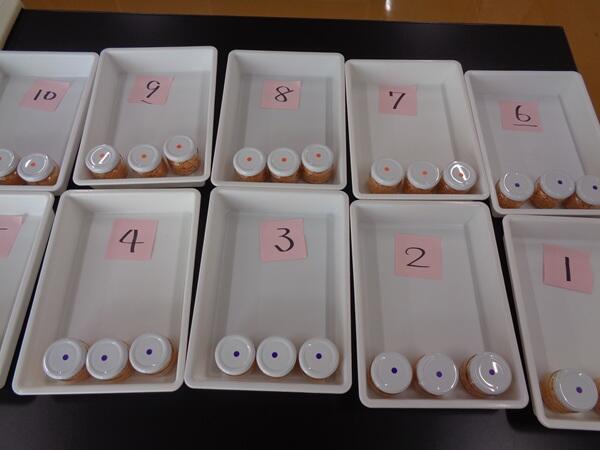

生菌数検査

品質管理流通科2年生は総合実習で生菌数検査を行いました。

今日は前回自分たちで準備し滅菌した道具を使い

検体の鶏ひき肉にどれだけ菌がいるのか調べるという実習でしたが

生徒たちは初めて使う道具や機械が多く戸惑っていましたが

なんとか寒天培地をシャーレに作りストマッカーにかけた検体を滴下しました。

ちなみにこのあと数日間35℃の定温で菌を増殖させてできたコロニー数から

菌数を測定することとなります。

最後の実習

3年生は27日から卒業考査が始まりその後2月末ごろまで家庭学習期間になります。

つまり授業がなくなり学校に出てこないので品質管理流通科3年生の実習は今回で最後です。

この日の応用微生物実習では前回自分で培養したカビなどを顕微鏡で観察・スケッチしました。

ちなみに卒業考査期間は30日までの4日間です。

最後の総合実習

3月に卒業を控えた品質管理流通科3年生はこの日が最後の総合実習となり

毎年恒例の「餅つき」に挑戦しました。

昔は子孫繁栄などを願い結婚式や新築祝いなど「ハレの日」の行事として行われてきましたが

この頃餅つきすることはめっきり減りました。

そのため経験のある生徒も少なく日本の伝統文化に触れる一助として本学科では実施しています。

ちなみに今年作ったのはいちご大福です。

課題研究発表会

品質管理流通科3年生は「課題研究」の発表会を行いました。

この授業は班に分かれ自分たちで課題を探し決定したあと

問題解決のために1年間試行錯誤を重ねて出した成果を発表するものです。

本学科は食品系なのでもちろん食に係わるものの発表が多いのですが

海藻を利用したハンドクリーム作りなどユニークな研究もありました。

3年生のみなさん1年間おつかれさまでした。

ちなみに品質管理流通科の1・2年生もこの発表会を参観し

次年度以降自分たちの研究・発表につなげていきます。

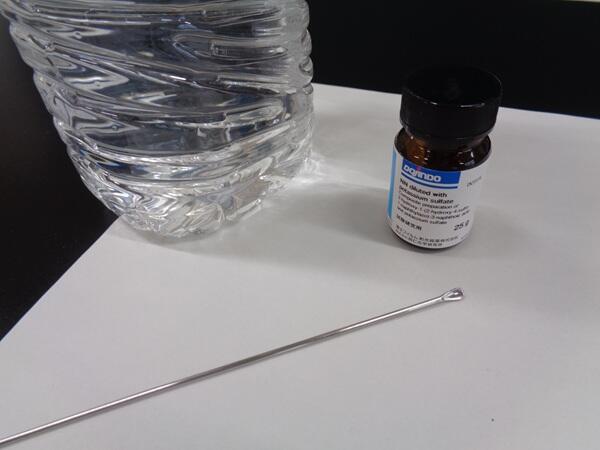

食品の生菌数検査(準備編)

品質管理流通科2年生は総合実習で食品の生菌数測定のための準備を行いました。

生菌数検査は検査時に他の細菌の混入を防がないと意味をなさないので

使う器具や生理食塩水などはすべて滅菌したものを使用する必要があります。

今日は使用器具を滅菌するための包装や使用する標準寒天培地の秤量などを行い終了しました。

ちなみにこのように滅菌しなくても使い捨てで滅菌済みの器具も販売されてはいるのですが

まずは基礎から滅菌の意味とその方法を理解し学ぶことが大切だと考えています。

カビの培養

品質管理流通科3年生は応用微生物実習でこれまで取り組み学んできた

知識と経験をフル動員しカビの培養に取り組みました。

単純にカビと言っても人類にとって有用なものもあればもちろん有害なものもあります。

有用なものには「こうじ菌(コウジカビ)」などがありますが

食品を食べられなくする「アオカビ」も抗生物質を作る上では必要です。

このようにカビは有用・有害は一概には言えないので

知識を持って付き合うことがとても大切になります。

ちなみに今回は培養に取り組み次回は観察します。

ホタテガイの解剖

品質管理流通科1年生は水産海洋基礎実習でホタテガイの解剖を行いました。

日本で獲れているホタテガイの約80%は北海道産でありとても重要な水産物のひとつです。

生徒たちは1人1枚ずつ与えられたホタテガイをほたてむきと解剖はさみを使い

形態観察のため閉殻筋(貝柱)や外套膜(ヒモ)などに分けて生物の共通性と多様性

からだの作りの違いを理解し海の生き物への興味関心を深めました。

ちなみにホタテガイは主に育てて獲る養殖漁業による生産が主ですが

生まれて1年間育てた稚貝を放流し海底で2~4年間成長させて漁獲する「地撒き方式」と

稚貝をロープやかごに入れて海中に吊るし1~2年かけて成長させ漁獲する「垂下方式」があり

「地撒き方式」は主にオホーツクや根室海峡などで「垂下方式」は噴火湾などで行われます。

学校始まりました!

本校は1月15日に冬季休業が明けて学校生活が再開いたしましたが

品質管理流通科ではさっそく初日から実習が始まり活気が戻ってきました。

ちなみにこの日は3年生の総合実習でした。

あけましておめでとうございます(戻ってきたボンベ)

みなさまあけましておめでとうございます。

今年も函館水産高校および品質管理流通科をよろしくお願いいたします。

ところで品質管理流通科には真空包装機があり

ガス置換による包装もできることは前に書きましたが

このたび無事に窒素ガスの補充を終えてガスボンベが戻って参りました。

これでまた冷凍食品の「焼きおにぎり」やフリーズドライの「みそ汁」などを作れます。

良いお年を!(年末の大掃除始めました)

本校は12月26日から生徒たちが冬季休業(冬休み)に入り

品質管理流通科の実験・実習室はしばらく使用しないので大掃除を始めました。

対象は長靴や実験室の排水口・黒板消しクリーナーなど多岐にわたりますが

夏場に大活躍してくれたエアコンもキレイにしました。

ちなみに教室のワックスがけは春休みに行う予定です。

今年も1年ありがとうございました。

みなさま良いお年をお迎えください。

食品中に含まれる色素とpH

品質管理流通科2年生は食品サイエンス実習で中華麺と紫キャベツ色素を使い

調理中のpHによる色調変化を調べました。

pHは一般的に水質確認などに使われることも多いですが

その値のコントロールによって微生物の繁殖を抑えたり

食品の変色や乳製品などの分離・沈殿などを防ぐことができるので

pH値の管理はとても重要になります。

ちなみに食品のクレームの中には食品の色調変化(色が悪くなる)などがあるので

その原因を学び今後に活かしたいと思います。

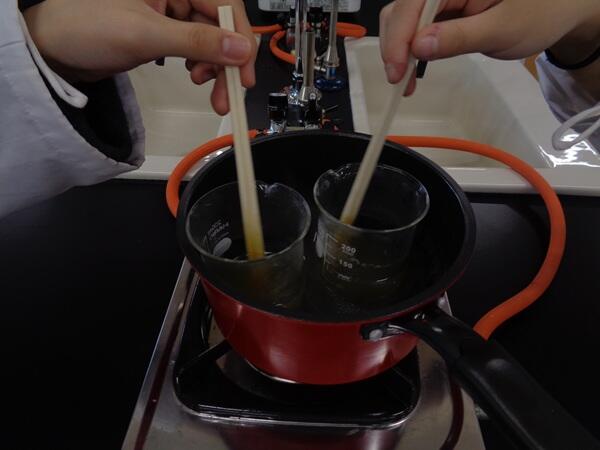

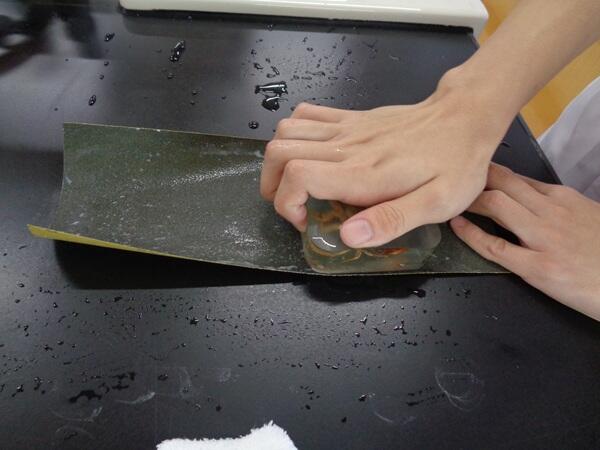

石けんとけん化

品質管理流通科2年生は総合実習で先月末に食品サイエンス実習で学んだ知識を活かし

界面活性剤の一種である石けん(普通石けん)作りに挑みました。

今回は「けん化」という手法を使い油脂と水酸化ナトリウムをよく混ぜ

「けん化」させたあとに食塩を添加して石けん分子を集めてそれ以外の物質は

塩とともに沈殿させて分離(塩析)することによってニートソープを作り上げました。

ちなみに今回使った油は使用後のサラダ油でいわゆる廃油です。

バイオリアクターの作成

品質管理流通科3年生は応用微生物実習でバイオリアクターの原理を学びました。

バイオリアクターとは微生物や植物・動物細胞などの生物を利用して有用物を作る装置のことで

例えば医薬品やバイオ燃料などたくさんの利用例があります。

ちなみに今回のテーマは酵母によるグルコースの分解でした。

ガスの補充

品質管理流通科の実習室の真空包装機にはその横にいつもガスボンベがあり

当たり前なのですが使用するたびにガス量が減っていくので補充が必要です。

この機械に使うガスは不活性化ガスの1つである「窒素ガス」で主に食品を袋詰めするときに

そのままでは袋中の酸素によって微生物の繁殖や酸化により食品の劣化が進むので

酸素に変わる気体として窒素に置き換えて劣化を防いでいます。

これを置換法といいますが前提として人体に無害な気体でなければいけません。

ちなみに下の写真の輪の中にいつもあるガスボンベはガス充填のため業者さんのところにいます。

食品技能検定実技試験

品質管理流通科1年生は水産海洋基礎実習で食品技能検定1類の実技試験を行いました。

この試験は実技と筆記試験の両方合格すると資格が得られますが

今回は前回練習した経験を活かしイワシの三枚おろしと腹開きにチャレンジし

悪戦苦闘しながらも試験を終えました。

冬季休業明けには筆記試験などが行われ合否がわかります。

ちなみにこの食品機能検定1類は検定に合格することにより

シーフードの基本的な知識・技術を習得したことが認定されます。

チキンレッグくん製の完成

品質管理流通科3年生は総合実習で先週ソミュール液に漬けて一定期間おいたチキンレッグを

約90℃で40分蒸し上げた後くん煙をかけて真空包装して完成させました。

品質管理流通科では水産物だけではなく農畜産物加工にもいろいろチャレンジしますが

今回はクリスマスに合わせた季節感あふれる製造となりました。

ちなみに今回くん煙をかけるときに使ったウッドは肉にも魚にも合う「桜」でした。

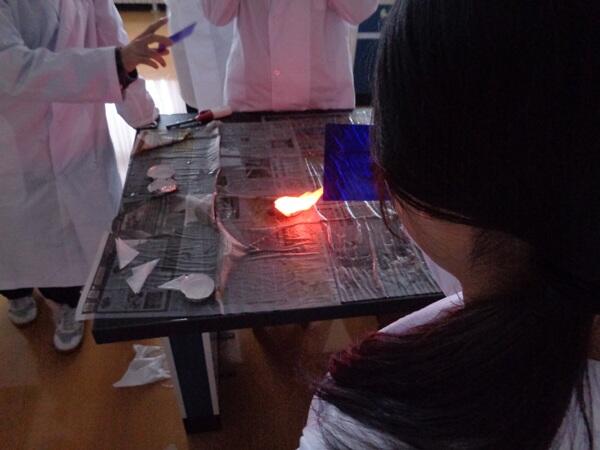

金属元素を色で知ろう(炎色反応)

品質管理流通科2年生は食品サイエンス実習でアルカリ金属やアルカリ土類などの塩を

固形燃料にして点火し金属特有の色の違いを観察しました。

金属塩の種類によっては裸眼で見ても別の色に見えて惑わされることがあるので

コバルトガラスを通して観察することも大切です。

ちなみに花火はこの炎の色の違いを利用して様々に色を変化させています。

さんまの開き干し

品質管理流通科2年生は総合実習でさんまの開き干しづくりに取り組みました。

煮干しやかつお節・魚の開きなどに代表される乾製品は乾燥させることで

水分活性を低下させ微生物の繁殖を阻害し長期間の保存を可能にした食品です。

しかし昔の先人たちは科学的な裏付けや知識が乏しいなか

生活の知恵としてこのような製品を作り出したことにいつも驚きます。

ちなみに今回のさんまは北海道産ですが箱入りの冷凍さんまが

1匹1匹冷凍エビフライのようにトレーに乗っているとは思いませんでした。

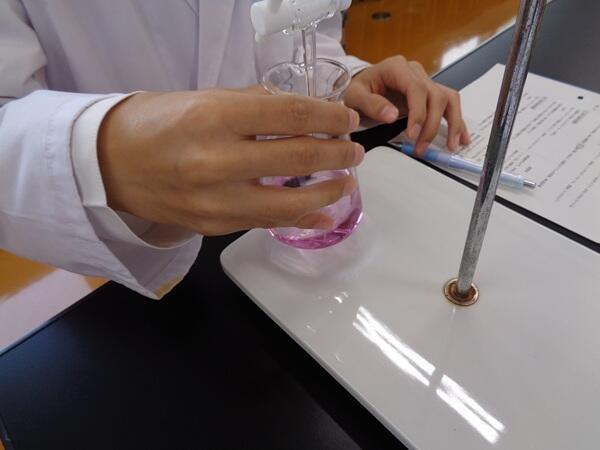

キレート滴定

品質管理流通科3年生は食品サイエンス実習で水の硬度をキレート滴定によって調べました。

前回は学校で作っておいた標準液で練習しましたが

今回は実際に自分たちが住んでいる市町村の水道水を使い計測にチャレンジしました。

ちなみに水道水は主に市町村別に整備されますが

同じ北斗市でも上磯地区と大野地区は採水場所が違うため硬度が違います。

本校で使用されている水道水は上磯ダムから清川浄水場へ導水ポンプで送られた表流水です。

イワシをおろす

品質管理流通科1年生は水産海洋基礎実習で食品技能検定に向けた

練習のためイワシの三枚おろしと腹開きに挑戦しました。

食品技能検定とは全国水産高等学校長協会によって実施されており

水産食品に関する総合的な知識や技術の習得などを目的とする検定で

近年食の安全・安心への高まりから水産高校生以外も受験しているようです。

ちなみに練習の結果は包丁を使ったことがほとんどない生徒も多く

イワシは無残な姿になってしまったものも多かったです。

保存方法としてのくん製

品質管理流通科3年生は総合実習でチキンレッグのくん製作りに取り組みました。

現在はチーズやウイスキー・ナッツなど気軽に家庭でくん煙をかけ

その薫りを楽しむことも多くなりましたが

本来くん製にする目的は煙に含まれる殺菌成分の浸透や

長時間のくん製による水分活性の低下により微生物の繁殖を抑え

食品を長期間保存することにあります。

今日は生徒たちが調整したソミュール液(いわゆる調味液)に漬け込みましたが

これから数日間漬けてからその後蒸し上げてくん煙をかけ来週には完成します。

ちなみに今回の原料は東北産でした。

酢と油と乳化

品質管理流通科2年生は食品サイエンス実習でマヨネーズ作りに取り組みました。

目的は本来混ざらないはずの酢と油がなぜ混ざるようになるのかを科学的見地から考え

普段食べている食品への理解を深めるためです。

ちなみにマヨネーズに何につけるか(かけるか)を生徒たちに聞いたところ

あたりめやポテトチップスなど多種多様でした。

せいぜいキュウリやポテトサラダしか思い浮かばなかった私は時代が変わったなと思いました。

製品のバラツキを調べよう

品質管理流通科2年生は総合実習で製品がきちんとできているか内容量について調べてみました。

製造された製品には必ずバラツキが発生しこれが小さい場合は問題となりにくいですが

大きくなると内容量の不足など重大な問題が発生する可能性があります。

今回は管理図(シューハート管理図)を用いてそのバラツキが異常原因(見逃せないバラツキ)か

偶然原因(許しえるバラツキ)なのかを統計的手法で調べました。

簡単に言うとすべての製品を計量しグラフ化することで原因を調べたということです。

ちなみに今回の検査には自分たちが作ったびん詰めのサケフレークを使いました。

水の硬度測定練習

品質管理流通科3年生は食品サイエンス実習で水の硬度測定練習に取り組みました。

水質の検査には有害物質の有無など様々な項目がありますが

今回は比較的身近な硬度について調べてみました。

硬度は簡単に言うと水に含まれるマグネシウムイオンとカルシウムイオンの含有量を示し

少なければ「軟水」多ければ「硬水」と呼ばれます。

その区別に優劣はないもののそれぞれメリット・デメリットが存在するため

硬度はとても大切な数値となります。

例えば日本は比較的軟水が多く軟水はお米の味をふっくら甘く引き立て

日本茶のうま味とまろやかさが出ますが

硬水で炊くと米はパサつきやすくパエリアなどに向きます。

硬水の多い地域であるヨーロッパなどでは硬水に含まれるカルシウムが

パスタのデンプンと反応しコシが出ますし肉の臭みを抑えてくれるなど食文化に関連します。

ちなみに次回は生徒が住んでいる地域の水道水の硬度をそれぞれ測ります。

食品製造実習に慣れよう

品質管理流通科1年生は水産海洋基礎実習で食品製造に取り組むに当たっての心構えと

実習室の使い方に慣れるためにリンゴの皮むきに挑戦しました。

まずは正しく製造実習服を着てマスクをし粘着テープで髪の毛などを取り

手洗いしたあとエアーシャワーを通りテーブルなどのセッティングをしました。

そのあとの皮むきでは普段から包丁を使い慣れている生徒とそうでない生徒に

はっきり分かれましたが誰も手を切らずに無事終了しました。

ちなみに今回のリンゴは青森産サンふじでした。

松前漬づくり

品質管理流通科3年生は総合実習で道南の郷土料理である松前漬を作りました。

この日はひたすらにスルメや日高昆布・にんじんを一定の細さに揃えて切る作業でしたが

生徒たちは一生懸命取り組んでいました。

ちなみに冬の保存食としての松前漬作りにふさわしくと言っていいのか

この日は冬将軍さんが大暴れして外は一面銀世界でした。

北海道ってミルクランドだなぁ

先日ですが本校で「道南高校生への乳製品無料配布とアンケート企画」が実施され

新函館農業協同組合(JA新はこだて)様より牛乳とアイスクリームが全校生徒分寄贈されました。

ちょうど昼食時に配布され生徒たちはとても喜んでいました。

関係者のみなさまに感謝いたします。

ちなみに配布されるまでたくさんのアイスクリームが品質管理流通科の冷凍庫を占領していました。

溶質と溶媒

品質管理流通科1年生は水産海洋基礎実習で正しい溶液の作り方を学びました。

今回は塩化ナトリウム(いわゆる食塩)としょ糖(いわゆる砂糖)を使い

指定された濃度・量の塩水と砂糖水を作りました。

小数点2桁まで計量することのできる秤で正確に量りとることはもちろんですが

正しい量りとり方を学ぶことが目的です。

計算で出した規定量をこぼさず量り必要な蒸留水で溶かすだけですが慣れないと難しい作業です。

なぜこの練習をするのかというと塩や砂糖ならケガをすることはありませんが

実験に必要な薬品類を量るときにボロボロこぼしていてはケガと失敗の原因となるからです。

このあと自分たちが作った塩水・砂糖水は塩分計と糖度計でその数値を調べ

きちんとできているか確認しました。

ちなみに下の写真の上から塩分計・低糖度計・高糖度計です。

冷凍食品(焼きおにぎり)製造

品質管理流通科3年生は総合実習で今まで学んだ知識を活かし冷凍食品作りに取り組みました。

冷凍品とは一般的に-18℃以下の食品や食材を指しますが

これらは低温下で管理されるため微生物による腐敗などの影響を受けにくく長期保存が可能です。

しかしおいしく作るためには冷凍時に細胞の破壊を少なくするために

急速に冷やし最大氷結晶生成帯を30分以内に通過するのが良いとされていますので

本学科では急速凍結庫を使用して凍結し酸化防止のため窒素ガス充填してパック詰めしています。

ちなみに今回使用したお米はふっくりんこです。

1日防災学校

本校では11月27日「1日防災学校」を開催いたしました。

この行事は第3次学校安全の推進に関する計画(令和4年閣議決定)に基づき

生徒が安全に関する資質・能力を確実に育くむことができるよう

防災教育の一環として毎年開催されています。

午前中は各学年ごとに取り組む内容は違いますが

下の写真は品質管理流通科3年生が本物のダンボールベッドを使い

その組み立て方などについて学んでいるところです。

午後からはシェイクアウトとして全校生徒が津波の到来を想定し4階に避難訓練しましたが

今年は7月30日に本当の避難警報が出され不安に思った生徒も多かったのか

とても熱のこもった訓練となりました。

今年も1日防災学校の開催にご協力いただきました渡島総合振興局や北斗市の関係者の

みなさまに感謝いたします。

洗剤のはたらき②

品質管理流通科2年生は食品サイエンス実習で界面活性剤がどうして(油)汚れを落とすのか

その原理と役割について学びました。

洗剤に含まれる界面活性剤は洗濯物を傷めることなく汚れを落とすことができますが

それは界面活性剤が水になじむ親水基と油になじむ親油基(疎水基)を合わせ持つ

特異な分子構造をしているためです。

皮脂汚れなど主な原因は油成分なので界面活性剤の親油基がくっつきますが

反対の作用をする親水基は水にひっぱられるので結果として汚れは落ち

その現象をローリングアップ現象といいます。

今回は実際にごま油と毛糸や綿の布を使い浸透・分散・乳化を体験しました。

ちなみに界面活性剤は特徴別にその用途に応じて使い分けられており

シャンプーやボディソープなどに使われる陰イオン系(アニオン)や

リンスや柔軟剤に使われる陽イオン系(カチオン)などがあります。

サケフレークの製造

品質管理流通科2年生は総合実習でサケフレークを作りました。

本当ならば北海道で漁獲され魚卵を抜いた後のメスの身を使ったりするのですが

みなさんご存じの通り今年も鮭が不漁で代用品として養殖のギンザケで製作しました。

ちなみに今回加工したサケはチリ産でした。

実験器具の扱いを学ぶ

品質管理流通科1年生は水産海洋基礎実習で2年生以降によく使うガラス実験器具の

使用方法について学びました。

基本的な実験器具ばかりでしたが中学校で使ったことのないものも多く

安全な実験の心構えを考えながらメニスカスを読み正しく計量する手順などに取り組みました。

当たり前ですが実験は基本的に安全ですが100%の保証はできません。

どんなにいい結果が出てもケガをしたりすればそれは失敗です。

器具の正しい使用と安全に実験を行う知識が一番大切なことです。

ちなみに本学科の水産海洋基礎実習では今まで海に親しむことなどを主眼に行ってきましたが

これからは少し2年生に備えた実験実習が多くなります。

カニの樹脂標本つくり(放課後補習編)

品質管理流通科1年生は水産海洋基礎実習4時間でカニの樹脂標本つくりに取り組みましたが

欠席したりきれいに削ることに熱中しすぎて作業が遅れた生徒たちが

放課後に実験室で続きを行いました。

思い思いの作業スピードでしたが無事終了するとうれしそうでした。

ちなみにこの補習は提出日までに完成させるため必ず出なければなりませんが

部活動や家の用事などで出られる日はその生徒よって様々ですし

帰る時間から逆算して作業するため1日で終わらないことがあります。

みかんのシラップ漬け

品質管理流通科3年生は総合実習でみかんのシラップ漬けを作りました。

温めて外果皮(フラベド)が剥きやすくなったみかんの皮を剥いて白い筋(アルベド)をとり

薄皮に包まれた中の房(じょうのう)ひとつひとつに分けます。

そのあと薄い酸と薄いアルカリ溶液でじょうのうの薄皮を剥き

十分水さらししたあとシラップと一緒にカップに入れ殺菌して完成です。

ちなみに生徒たちと話していたらみかんの缶詰を食べたことがない生徒がいて

昔はポテトサラダに半月切りした魚肉ソーセージとともに入っていた話をしても通じませんでした。

確かに今はいろんなおいしいものが世の中にあふれているのは事実ですが

みかんの缶詰は日本発祥ですからこれからも大切にしたいものです。

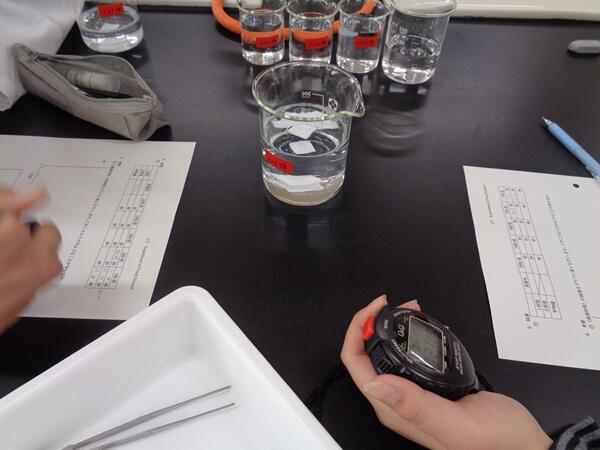

洗剤のはたらき

品質管理流通科2年生は食品サイエンス実習で食器用洗剤を使用して

界面活性剤のはたらきと汚れが落ちる仕組みを学びました。

蒸留水で100倍・250倍・500倍・1000倍・2000倍に薄めた各洗剤液に

同じ大きさに切ったフェルトを浮かべると最初は浮かんでいたフェルトが

界面活性剤の力によりその浮力を失い沈みますが洗剤液の濃さによってその時間に差が出ます。

生徒たちはその差をストップウォッチ片手に一生懸命記録していました。

ちなみにその結果をフリーハンドでグラフにしましたがなかなか苦労していました。

リンゴジャム作り

品質管理流通科2年生は総合実習でリンゴジャム製造に取り組みました。

前に別の授業で小規模に実験室でプルーンジャムを作り原理を学び

その知識を生かして今回は製造実習に臨みました。

ちなみに瓶詰めにした今回のジャム原料は七飯町産でした。

カニの樹脂標本の仕上げ②

品質管理流通科1年生は水産海洋基礎実習にて

前回作業の続きでカニの樹脂標本の表面を磨き完成させました。

この作業は集中力と忍耐が必要となりますが

できあがりを楽しみに耐水サンドペーパーの目が粗い120番から始まり

240番・400番・600番・1200番を経てようやく仕上げの2000番にたどり着き

最後にプラスチックポリッシャーでピカピカに磨き上げました。

ちなみにこの授業を休んだり作業が遅いと

後日放課後の居残り補習で完成させるまで作業は続きます。

水分活性の測定

品質管理流通科3年生は総合実習でコンウェイユニットを使用し

食品の品質を保持する上で重要な水分活性(食品中の自由水の割合)を調べました。

理由は食品の腐敗原因のひとつに微生物の繁殖があり

その繁殖に利用できる食品中の水分を自由水(利用できない水分を結合水)といい

食品中の自由水の量が少なければ見た目水分が多くても微生物は繁殖しにくくなり

その食品の保存性を高めることができるからで

地味な検査ではありますが信頼性のある重要な検査方法(平衡重量法)です。

ちなみに本学科には水分活性を自動で計測してくれるスイス・ノバシーナ社製の

水分活性測定装置もあるので実験が正確にできたか知るために

自分たちがコンウェイユニットで出した結果と計測装置が出した結果とを

最後は比べて終わりましたが比べた結果はナイショです。

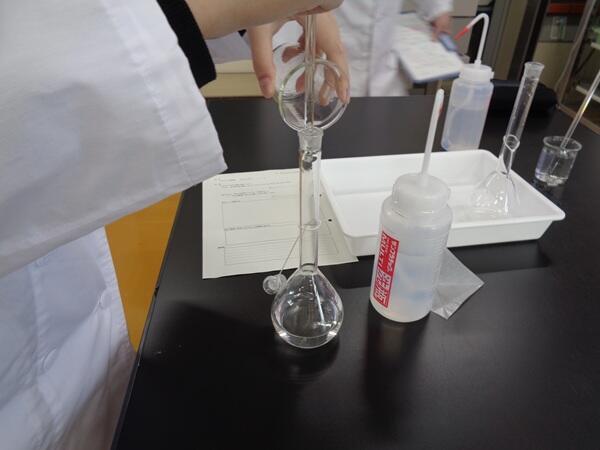

EDTA溶液を作る

品質管理流通科3年生は総合実習で今後挑戦するキレート滴定に向けて

EDTA溶液作りに取り組みました。

時間はたっぷりあるのですが下四桁まで読み取れる精密天秤を使用し試料を量りとり溶かしたあと

一滴もこぼさずメスフラスコに入れ標線に合わせて蒸留水を調整するという少し細かい作業に

得意不得意はありますがやはり生徒たちは苦労していました。

ちなみにEDTAとはエチレンジアミン四酢酸二ナトリウムのことです。

ペーパークロマトグラフィー

品質管理流通科2年生は総合実習でペーパークロマトグラフィーの原理を学びました。

ペーパークロマトグラフィーはろ紙などにしみこませた試料を混ざっているもの別に

分離させ簡単に分けることがことができる実験です。

簡単に言うとろ紙につけた物質はろ紙とのくっつきやすさの相性や分子の大きさによって

溶媒(今回は蒸留水)を伝ってあがる速度が違うのでその違いを利用しています。

3年生になると同じ原理を使った薄層クロマトグラフィーに挑戦します。

ちなみに今回は黒インクを使用し黒色は赤・青・黄色の三原色にはっきり分かれました。

カニの樹脂標本の仕上げ①

品質管理流通科1年生は前に七重浜で採集した磯ガニをポリエステル樹脂で固めました。

今回の水産海洋基礎実習はその仕上げとして樹脂のデコボコした表面を

耐水サンドペーパーで一心不乱に削る作業となります。

ちなみに流し固めた樹脂は思ったよりも表面がゆがんでいるので平らにするために

それこそ修行僧のように削る作業を繰り返すのでそれに耐え忍び自分と向き合う心が大切です。

乳酸菌数の測定

品質管理流通科3年生は総合実習で市販の乳酸菌飲料を使い乳酸菌数の測定に挑みました。

写真にあるようにクリーンベンチ内で試料を希釈したあとに

前回自分で用意したBCP加プレートカウント培地を使用し培養します。

インキュベータという定温を維持できる機械で72時間培養後その数を測定することとなります。

ちなみに今回の試料はNewヤクルトです。

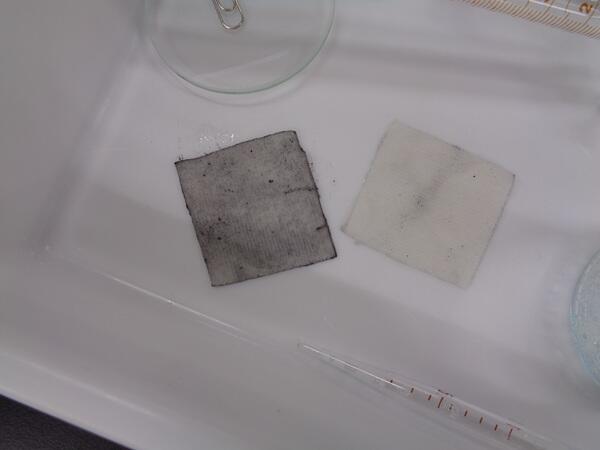

発色剤の効果を知ろう②

品質管理流通科2年生は食品サイエンス実習で前回の実習で仕込み

1週間冷蔵庫で熟成させた豚もも肉を使用して発色の違いを学びました。

前回塩こしょうだけ塗り込んだもの(A)とそれに発色剤として亜硝酸ナトリウムを足したもの(B)に

加えてAに食紅で色をつけたもの(C)をゆでてその違いを観察しましたが

写真の通りだいぶ色合いなどの違いが出ました(上からB→A→C)。

ちなみにこの実習を行ったのは29日(肉の日)でした。

着色料の検査

品質管理流通科2年生は総合実習で羊毛の毛糸を使い

合成着色料と天然着色料のそれぞれの性質とその利用方法を学びました。

簡単に言うと合成着色料のタール色素が酸性下では羊毛を染色する性質を利用して

その食品に使用されている色素の判別を行いましたがそれぞれ違いがはっきり出ました。

ちなみに毛糸に昔函館の十字街などにあった「ちはるや」の名前が

書いてあるシールが貼ってありとても懐かしく思いました。

ケルダール法による粗タンパク質の定量②

品質管理流通科3年生は食品サイエンス実習で前回処理した試料を使い

粗タンパク質の定量を行いました。

実際には機械が大部分の処理を行ってくれるので作業量は多くないのですが

最後の仕上げとしてきっちりと各班ごとに滴定をしこの日の実習を終えました。

ちなみに今回試料としたのはブリの若魚であるイナダでした。

食品製造と衛生

品質管理流通科1年生は水産海洋基礎実習で食品製造に

必要な手洗いや実習服・マスクの着用法などを学びました。

まずはブラックライトで光るジェルを手につけて手洗いをしたあとブラックライトに当てて

ちゃんとジェルが落とせているか確認するとやはり洗い残しが多かったです。

その後白い長靴を履いてエアーシャワーを通ると生徒たちは歓声ををあげていました。