2025年10月の記事一覧

乳酸菌数の測定

品質管理流通科3年生は総合実習で市販の乳酸菌飲料を使い乳酸菌数の測定に挑みました。

写真にあるようにクリーンベンチ内で試料を希釈したあとに

前回自分で用意したBCP加プレートカウント培地を使用し培養します。

インキュベータという定温を維持できる機械で72時間培養後その数を測定することとなります。

ちなみに今回の試料はNewヤクルトです。

発色剤の効果を知ろう②

品質管理流通科2年生は食品サイエンス実習で前回の実習で仕込み

1週間冷蔵庫で熟成させた豚もも肉を使用して発色の違いを学びました。

前回塩こしょうだけ塗り込んだもの(A)とそれに発色剤として亜硝酸ナトリウムを足したもの(B)に

加えてAに食紅で色をつけたもの(C)をゆでてその違いを観察しましたが

写真の通りだいぶ色合いなどの違いが出ました(上からB→A→C)。

ちなみにこの実習を行ったのは29日(肉の日)でした。

着色料の検査

品質管理流通科2年生は総合実習で羊毛の毛糸を使い

合成着色料と天然着色料のそれぞれの性質とその利用方法を学びました。

簡単に言うと合成着色料のタール色素が酸性下では羊毛を染色する性質を利用して

その食品に使用されている色素の判別を行いましたがそれぞれ違いがはっきり出ました。

ちなみに毛糸に昔函館の十字街などにあった「ちはるや」の名前が

書いてあるシールが貼ってありとても懐かしく思いました。

ケルダール法による粗タンパク質の定量②

品質管理流通科3年生は食品サイエンス実習で前回処理した試料を使い

粗タンパク質の定量を行いました。

実際には機械が大部分の処理を行ってくれるので作業量は多くないのですが

最後の仕上げとしてきっちりと各班ごとに滴定をしこの日の実習を終えました。

ちなみに今回試料としたのはブリの若魚であるイナダでした。

食品製造と衛生

品質管理流通科1年生は水産海洋基礎実習で食品製造に

必要な手洗いや実習服・マスクの着用法などを学びました。

まずはブラックライトで光るジェルを手につけて手洗いをしたあとブラックライトに当てて

ちゃんとジェルが落とせているか確認するとやはり洗い残しが多かったです。

その後白い長靴を履いてエアーシャワーを通ると生徒たちは歓声ををあげていました。

乳酸菌の検査

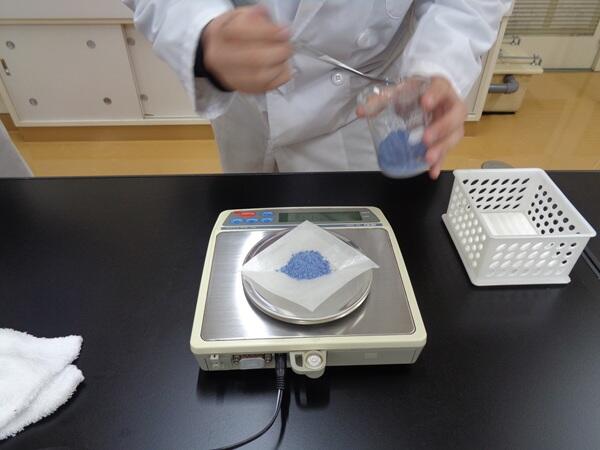

品質管理流通科3年生は総合実習で乳酸菌の検査のため培地作成準備を行いました。

今回観察しようとしている乳酸菌の生育環境は糖やタンパク質が豊富な環境が多く自分でアミノ酸を

合成する能力を持たない菌が多いため普段使用している標準寒天培地では培養ができません。

そのためBCP加プレートカウント培地を使用することとなります。

ちなみにこの培地は食品衛生法に基づく「乳及び乳製品の成分規格に関する省令」で発酵乳および

乳酸菌飲料の乳酸菌数測定法培地として指定されている定められた公定培地となりますので

発酵乳や乳酸菌飲料・アイスクリーム中の乳酸菌数測定ができます。

発色剤の効果を知ろう

品質管理流通科2年生は食品サイエンス実習で発色剤の効果について学びました。

豚もも肉塊に塩こしょうをしたものを各班2つ作り

片方には発色剤として使用されている亜硝酸ナトリウムを塗り込みました。

乳鉢で粒のブラックペッパーをすりつぶしたり2種類の岩塩を選択したりと

食品を作るとは思えないくらい化学実験らしい光景でした。

ちなみに今回作った豚肉は冷蔵庫で一週間寝かせ来週その効果を調べることになります。

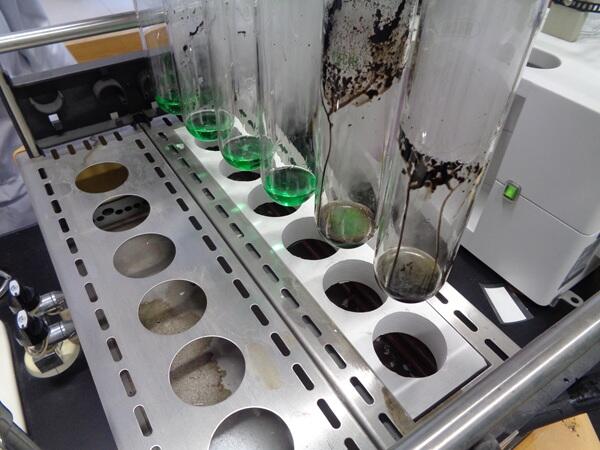

ケルダール法による粗タンパク質の定量

品質管理流通科3年生は食品サイエンス実習にて代表的な粗タンパク質の定量法である

ケルダール法に取り組みました。

試料を硫酸と分解触媒と共に加熱するとタンパク質を構成するアミノ酸のアミノ基が

アンモニアとなり硫酸と結合して硫酸アンモニウムとなるのでアルカリ性にして加熱し

発生するアンモニア量を後日滴定によって定量します。

高度な実験ですが生徒たちは頭を悩ませながらも取り組んでいました。

ちなみにこのケルダール法は19世紀に開発され現在でも信頼できる方法として利用されており

本校にはスイスBUCHI社製のケルダール窒素分析システムが導入されています。

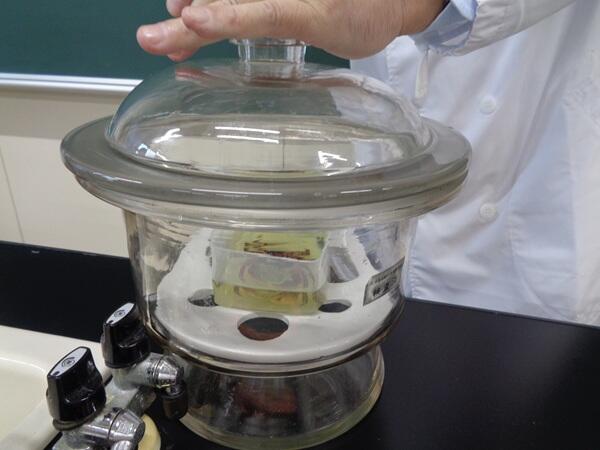

カニの樹脂標本つくり

品質管理流通科1年生は水産海洋基礎実習で前に七重浜で採集し

乾燥させた磯ガニを樹脂に封入しました。

まずカニをケースに入れポリエステル樹脂を流し込みデシケーターに入れ

ポンプで真空状態にして中まで樹脂を詰め込み

2週間ほど置いて樹脂が完全に固まったらひたすら紙やすりで削っていきます。

ちなみに何の種類かわかるように「種名」を書いたプレートも入れます。

薄層クロマトグラフィー②

品質管理流通科3年生は総合実習で薄層クロマトグラフィーを使い

自分たちで作ったニシンの切り込みのアミノ酸を調べました。

前回は水溶液のアミノ酸でしたが今回は固体なので乳鉢ですりつぶし

スルホサリチル酸水溶液を加え遠心分離機にかけて試料をを作るところから始めることとなり

なかなか作業量が多めでしたが3年生にもなるとさすがに手早く済ませていました。

ちなみに本来品質管理流通科の実習は同じことをしないのですが

前回は薄層クロマトグラフィーの意味と手順を学び

今回は食品中の遊離アミノ酸量測定に主眼をおいて行いました。