品質管理流通科とは

製品のバラツキを調べよう

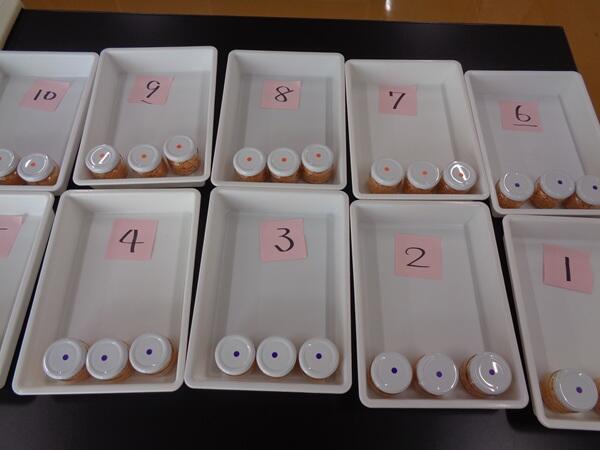

品質管理流通科2年生は総合実習で製品がきちんとできているか内容量について調べてみました。

製造された製品には必ずバラツキが発生しこれが小さい場合は問題となりにくいですが

大きくなると内容量の不足など重大な問題が発生する可能性があります。

今回は管理図(シューハート管理図)を用いてそのバラツキが異常原因(見逃せないバラツキ)か

偶然原因(許しえるバラツキ)なのかを統計的手法で調べました。

簡単に言うとすべての製品を計量しグラフ化することで原因を調べたということです。

ちなみに今回の検査には自分たちが作ったびん詰めのサケフレークを使いました。

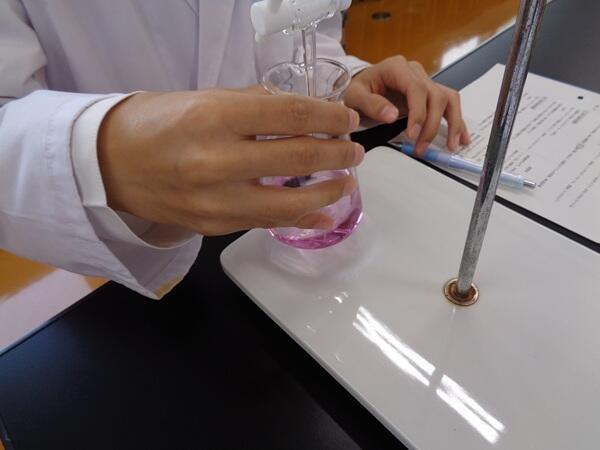

水の硬度測定練習

品質管理流通科3年生は食品サイエンス実習で水の硬度測定練習に取り組みました。

水質の検査には有害物質の有無など様々な項目がありますが

今回は比較的身近な硬度について調べてみました。

硬度は簡単に言うと水に含まれるマグネシウムイオンとカルシウムイオンの含有量を示し

少なければ「軟水」多ければ「硬水」と呼ばれます。

その区別に優劣はないもののそれぞれメリット・デメリットが存在するため

硬度はとても大切な数値となります。

例えば日本は比較的軟水が多く軟水はお米の味をふっくら甘く引き立て

日本茶のうま味とまろやかさが出ますが

硬水で炊くと米はパサつきやすくパエリアなどに向きます。

硬水の多い地域であるヨーロッパなどでは硬水に含まれるカルシウムが

パスタのデンプンと反応しコシが出ますし肉の臭みを抑えてくれるなど食文化に関連します。

ちなみに次回は生徒が住んでいる地域の水道水の硬度をそれぞれ測ります。

食品製造実習に慣れよう

品質管理流通科1年生は水産海洋基礎実習で食品製造に取り組むに当たっての心構えと

実習室の使い方に慣れるためにリンゴの皮むきに挑戦しました。

まずは正しく製造実習服を着てマスクをし粘着テープで髪の毛などを取り

手洗いしたあとエアーシャワーを通りテーブルなどのセッティングをしました。

そのあとの皮むきでは普段から包丁を使い慣れている生徒とそうでない生徒に

はっきり分かれましたが誰も手を切らずに無事終了しました。

ちなみに今回のリンゴは青森産サンふじでした。

松前漬づくり

品質管理流通科3年生は総合実習で道南の郷土料理である松前漬を作りました。

この日はひたすらにスルメや日高昆布・にんじんを一定の細さに揃えて切る作業でしたが

生徒たちは一生懸命取り組んでいました。

ちなみに冬の保存食としての松前漬作りにふさわしくと言っていいのか

この日は冬将軍さんが大暴れして外は一面銀世界でした。

北海道ってミルクランドだなぁ

先日ですが本校で「道南高校生への乳製品無料配布とアンケート企画」が実施され

新函館農業協同組合(JA新はこだて)様より牛乳とアイスクリームが全校生徒分寄贈されました。

ちょうど昼食時に配布され生徒たちはとても喜んでいました。

関係者のみなさまに感謝いたします。

ちなみに配布されるまでたくさんのアイスクリームが品質管理流通科の冷凍庫を占領していました。