品質管理流通科とは

学校始まりました!

本校は1月15日に冬季休業が明けて学校生活が再開いたしましたが

品質管理流通科ではさっそく初日から実習が始まり活気が戻ってきました。

ちなみにこの日は3年生の総合実習でした。

あけましておめでとうございます(戻ってきたボンベ)

みなさまあけましておめでとうございます。

今年も函館水産高校および品質管理流通科をよろしくお願いいたします。

ところで品質管理流通科には真空包装機があり

ガス置換による包装もできることは前に書きましたが

このたび無事に窒素ガスの補充を終えてガスボンベが戻って参りました。

これでまた冷凍食品の「焼きおにぎり」やフリーズドライの「みそ汁」などを作れます。

良いお年を!(年末の大掃除始めました)

本校は12月26日から生徒たちが冬季休業(冬休み)に入り

品質管理流通科の実験・実習室はしばらく使用しないので大掃除を始めました。

対象は長靴や実験室の排水口・黒板消しクリーナーなど多岐にわたりますが

夏場に大活躍してくれたエアコンもキレイにしました。

ちなみに教室のワックスがけは春休みに行う予定です。

今年も1年ありがとうございました。

みなさま良いお年をお迎えください。

食品中に含まれる色素とpH

品質管理流通科2年生は食品サイエンス実習で中華麺と紫キャベツ色素を使い

調理中のpHによる色調変化を調べました。

pHは一般的に水質確認などに使われることも多いですが

その値のコントロールによって微生物の繁殖を抑えたり

食品の変色や乳製品などの分離・沈殿などを防ぐことができるので

pH値の管理はとても重要になります。

ちなみに食品のクレームの中には食品の色調変化(色が悪くなる)などがあるので

その原因を学び今後に活かしたいと思います。

石けんとけん化

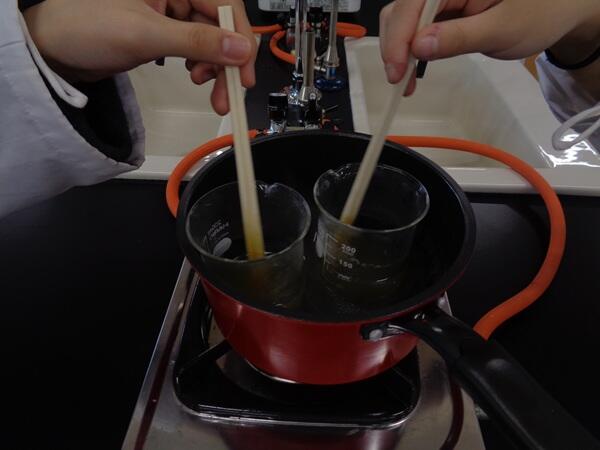

品質管理流通科2年生は総合実習で先月末に食品サイエンス実習で学んだ知識を活かし

界面活性剤の一種である石けん(普通石けん)作りに挑みました。

今回は「けん化」という手法を使い油脂と水酸化ナトリウムをよく混ぜ

「けん化」させたあとに食塩を添加して石けん分子を集めてそれ以外の物質は

塩とともに沈殿させて分離(塩析)することによってニートソープを作り上げました。

ちなみに今回使った油は使用後のサラダ油でいわゆる廃油です。