品質管理流通科の取り組みを紹介します!

C2 細菌の芽胞を染色し、観察しました。(R6.9.24)

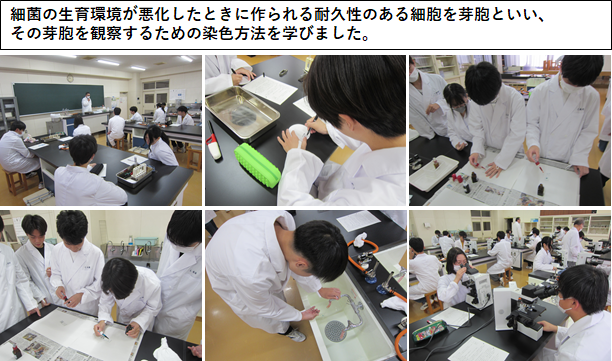

品質管理流通科2年生は、科目:総合実習の微生物分野で【芽胞染色】を行いました。

細菌には、芽胞と呼ばれる生育環境が悪化した際に耐久性の細胞を作りだし、生育環境が整った頃を見計らって芽胞より発芽し、栄養細胞となって増殖をする細菌がいます。今回は身近にある納豆から納豆菌を採取し、芽胞を観察する染色方法を学びました。

C3 拭き取り検査を行い、机や道具の汚れを調べます!(R6.9.5)

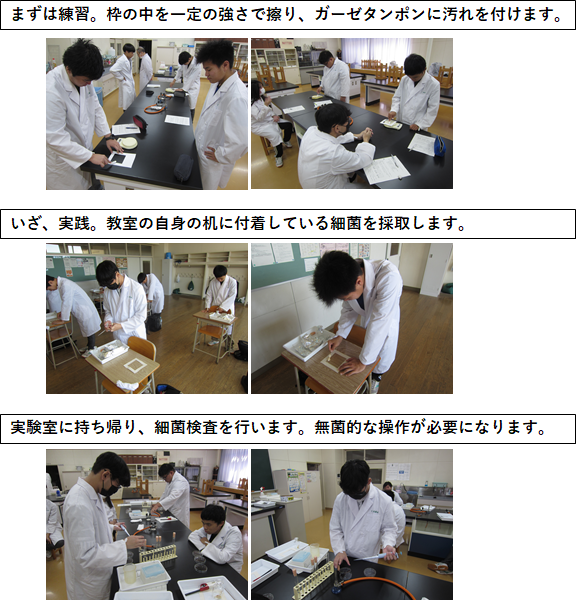

品質管理流通科3年生は、科目:総合実習の微生物分野で【拭き取り検査】の方法を学びました。

拭き取り検査とは、使用する机や道具が衛生的に管理されているかを調べるために行われ、まな板や包丁、ドアノブや調理機器類、さらには人の手指専用のキットなどがあり、汚染防止の対策として有効なものとなります。

今回は、教室にある自身の机を拭き取り、操作方法を身につけます。

事前に作成した拭き取り枠(10cm×10cm四方)の中を、ガーゼタンポンで300g程度の強さで押しつけながら拭き取ります。ガーゼタンポンのすべての面を使い、採取した後、実験室に戻り細菌検査を行います。

自身の机の汚れを知ることができ、次回は実際に調理器具や作業台の拭き取り検査を行います。

C1 今度は海洋実習であるカッター実習をおこないました!(R6.8.26)

品質管理流通科1年生は、科目:水産海洋基礎実習で海洋実習をおこないました。

今回は、【カッター(短艇)】と呼ばれる9mの手こぎボートに男女分かれて乗船し、カッターの構造や名称、各種号令や動作について学びました。

海洋技術科の先生に協力してもらい、カッターの構造や名称、安全指導を受けた後に実際にオールを出して動作の指導を受けました。漕ぎはじめはスムーズにいかなかった動作も、船頭の声に合わせて漕ぐことや、自身の前にいる人に合わせて漕ぐことなどを学び、生徒が協力をしてカッターというものを体験をすることができました。

海洋実習は、9月27日に体験乗船として若竹丸に乗船します。船に関する基礎的な知識や技術を身につけ、海と船について学んでほしいと思います。

C1 七重浜海浜公園でカニ釣りをしました!(R6.8.23)

夏休みも終わり、全校集会後に実習もスタート!

品質管理流通科1年生が、科目:水産海洋基礎実習で【カニ釣り】をおこないました。本科では毎年恒例となっている樹脂標本を作るため、七重浜海浜公園の防波堤沿いでカニ釣りをおこないます。針金にエサをつけ、岩陰に垂らしながらカニをおびき寄せます。今回は風も強く、生徒数分を確保することはできませんでしたが、最後まで粘り強く取り組んでいました。

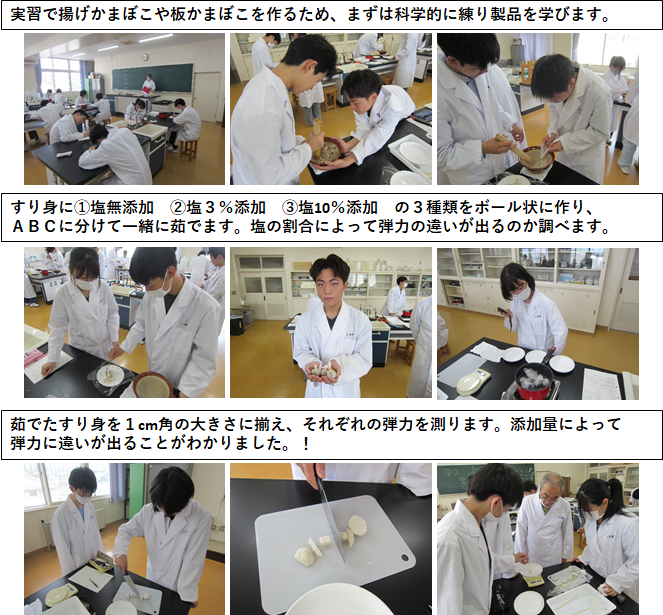

C2 練り製品を科学的に調べてみました!(R6.7.2)

品質管理流通科2年生は、科目:総合実習のサイエンス分野で【魚肉練り製品の製造原理】について学びます。練り製品は、すり身に塩や調味料を加えて味を調え、様々な加熱方法によって品目が変わります。本科で製造している練り製品は【揚げかまぼこ】【板かまぼこ】の2種類で、製品を作る前に科学的に製造原理を学びます。

擂る(する)工程は空ずり、塩ずり(荒ずり)、本ずりの3つの工程があります。粘性や弾力の違いが出るためしっかりとすり鉢で擂ります。塩ずりの工程では2~3%程度の食塩を加えることによって粘性や弾力が増します。今回の実験では、①塩無添加 ②塩3%添加 ③塩10%添加の3種類に分け、①~③で作ったすり身を1cm角に切り、はかりの上で弾力の検査を行いました。

生徒たちは、食塩の割合によって味が変わることはもちろんだが、弾力に大きな違いが出たことに驚いた様子で取り組んでいました。次回からは揚げかまぼこや板かまぼこの製造になります。製造原理を忘れずに取り組みましょう!