品質管理流通科とは

沈殿滴定に挑戦

品質管理流通科3年生は食品サイエンスの実習で市販の醤油中の食塩の量を

調べるため硝酸銀を使った沈殿滴定を行いました。

品質管理流通科にとって食品中の成分量を調べる技術の習得はとても大切なことです。

この実験は慣れるのに多少のセンスと時間がかかりますが

生徒たちは苦労しながらも取り組み結果を出していました。

ちなみに含有される成分を調べることを定性試験といい

今回のように含有されている量を調べることを定量試験といいます。

顕微鏡について

品質管理流通科には光学顕微鏡がありいつも微生物実験などに活用しています。

ただ1台あたりの重量がかなり重いためその収納棚もかなり頑丈です。

写真の収納棚は顕微鏡が本校に納品されたときに取り出しやすく

そしてその重さに耐えられるように大工さんに造ってもらったものです。

かなりの年月が経ち東日本大震災なども経験しましたが

びくともせず顕微鏡を守ってくれています。

ウニの人工授精

品質管理流通科1年生は水産海洋基礎実習にてウニの人工授精と解剖に取り組みました。

本学科は食品系ですが基礎実習では海に親しむことを目的にいろいろチャレンジします。

生徒たちは生きたウニを恐る恐る触っていました。

ちなみに今回のキタムラサキウニ(地方名ノナ)は本校海洋技術科より提供を受けました。

いつもありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いいたします。

レトルトカレー製造

品質管理流通科3年生は総合実習にてレトルトカレーを製造しました。

各調理をした規定量の肉や野菜を人海戦術で袋に詰め封をしたあとに殺菌しますが

量が多すぎても少なすぎてもいけないので生徒はいつにも増して慎重に計量していました。

ちなみに本学科で製造するのは毎年チキンカレーです。

食塩の分離

品質管理流通科2年生は食品サイエンス実習で前回処理した醤油の灰から

食塩を取り出す実験に取り組みました。

今まで学んだ知識を活かしひだ折りしたろ紙をセットした漏斗(ろうと)で

蒸留水に溶かした醤油の灰をこした水を蒸発させると食塩が徐々に析出してきます。

生徒たちはガスバーナーから出る熱の暑さに耐えながら実験を続けていました。

ちなみに写真に載っている今回使用した蒸発皿は生徒たちの生まれるずっと前から

本校にある古強者です。

水の残留塩素測定

品質管理流通科2年生は総合実習の授業で残留塩素の測定に取り組みました。

水道水やプールでは塩素が含まれていないと微生物などが繁殖し安全ではなくなるため

その管理がとても大切です。

今回はDPD(N,N-ジエチル-p-フェニレンジアミン)試薬とヨウ化カリウムを利用して

遊離残留塩素と総残留塩素を測定し結合残留塩素まで求めました。

これは対象となる水に粉末薬剤を入れると色づきその濃淡を専用の測定器で比較することにより

簡単に塩素量を知る事ができるので飲料水やプールの水だけでなく排水検査など幅広く使用されます。

生徒たちは実際にしばらく使用せずにいた水道水と数分間出しっぱなしにした水道水

本校のプール水に加え外部で汲んできた地下水を調べその違いと安全性について学びました。

ちなみに昔はオルトトリジンを使用し塩素測定をしていましたが発がん性が指摘されたため

公式な使用が禁止されました。

腸炎ビブリオ検査

品質管理流通科3年生は応用微生物の実習にて腸炎ビブリオ菌の培養試験に取り組みました。

腸炎ビブリオは魚貝類やその加工品によって起こりやすい食中毒菌ですので

日本での発生件数がサルモネラによる食中毒と並んで多いです。

生徒たちはストマッカーやマイクロピペットなど今まで学び使用してきた

器具を駆使し実験に取り組んでいました。

ちなみに腸炎ビブリオは大阪で起きたシラスによる食中毒をきっかけに

大阪大学の藤野恒三郎教授によって発見されました。

磯採集

品質管理流通科1年生は基礎実習の授業で磯採集を行いました。

この日は曇天で雨がパラつくこともあり蒸し暑かったですが

針金に付けたイカの切り身をエサに生徒たちは思い思いの場所で

とても楽しそうにイソガニなどの捕獲に取り組んでいました。

今後は観察やスケッチをしたのち標本にしたいと思います。

ちなみに品質管理流通科1年の生徒は毎年この磯採集を行っているのですが

この頃はカニも警戒心が高くなりあまり捕まえられないことも多くなりました。

しかしなぜか今年はたくさん採れたのですが必要な数だけで残りは海に返しました。

メロンゼリー

品質管理流通科3年生は総合実習にてメロンゼリーを製造しました。

おおきな赤肉メロンからはとても甘い匂いがし実習室は瞬く間にメロンの香りに包まれての作業となり

なかでも生徒たちは初めてカップ詰めを経験して楽しそうでした。

ちなみに今回のメロンからは例年以上にたくさんの果肉がとれたので

いつもの倍以上の大きなカップゼリーとなりました。

塩分の分離

品質管理流通科2年生は食品サイエンス実習にて醤油から塩化ナトリウム(食塩)のみを

取り出す実験に取り組みました。

この実験では醤油を蒸発皿に定量取りひたすら水分を飛ばすのですが

その時にどうしても煙がたくさん出るためドラフトチャンバーを使用しました。

ドラフトチャンバーとは有害な煙などを強制排気するボックス状の機械です。

最終的にマッフル炉にて醤油を完全に灰にしたら来週はいよいよ食塩を取り出す実験です。

ちなみに2023年11月に開催された水銀に関する水俣条約第5回締約国会議にて段階的に

全ての一般照明用蛍光灯の製造や輸出入が2027年末までに終了・廃止と決定しました。

本校にあるドラフトチャンバーは20年以上前の物なので中についている照明が

蛍光灯でしたがもちろん全てLED照明に交換を終えています。

品質管理流通科の取り組みを紹介します!

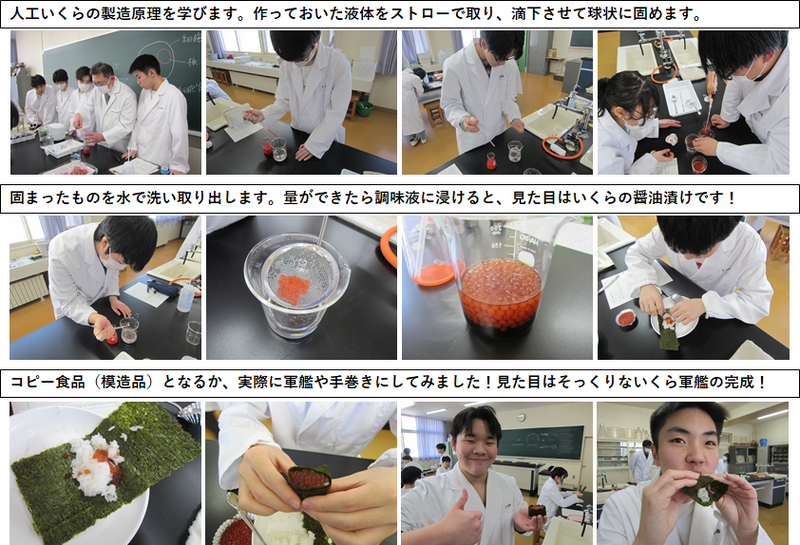

C2 見た目はイクラ!コピー食品の製造原理を学びます。(R7.3.11)

品質管理流通科2年生は、科目:総合実習の食品サイエンス分野で【人工いくら】の製造方法を学びました。人工いくらはアルギン酸とカルシウムイオンの反応で表面を固まらせます。今回の実験で、いくらの主成分となる液体にアルギン酸を溶かし、ストローで吸い上げて滴下させ、カルシウムイオンが含まれる水溶液中で固まらせます。滴下する高さによって形が変わってしまうので、注意しながら作ります。

生徒たちは、班で話し合いながらきれいな球状になる高さを確認し合い、できあがった人工いくらを醤油液に浸けると、見た目はそっくりな【いくらの醤油漬け】になりました。今回は【いくら軍艦】や【手巻き寿司】として見た目にこだわって作ることができました。気になる味は。。。本科に入学して試してみてください!

C3 最後の実習は餅つき!(R7.1.23)

品質管理流通科3年生は、科目:総合実習で餅つきを行いました。

総合実習の最後は全員で協力して、3年間の労いと、新年度に向けての門出を祝い餅つきを行っています。

生徒の中には、餅つきを初めて経験する者も多く、杵の持ち方や付き方の指導を受けて餅をつきます。

力強く振り上げ下ろすやり方は間違いで、臼や杵のが欠けてしまい木くずが混入しまうため、杵の重さを利用して丁寧につきます。生徒全員がつき、最後は3年間の想いを込めて担任の先生についてもらいました。

できあがった餅をみんなで成形します、一口大の大きさに丸めてトレイに移し、みんなで試食します。できたての餅をみんなで食べ、みんなで協力できた最後の実習となりました。

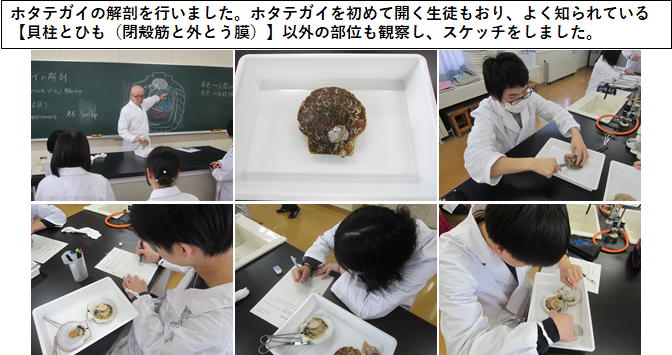

C1 ホタテガイの解剖を行い、特徴を知ろう!(R7.1.17)

品質管理流通科1年生は、科目:水産海洋基礎実習で【ホタテガイの解剖】を行いました。

ホタテガイの解剖では、[貝の左右(表裏)はどちらか]や[年齢の調べ方]などを学び、貝を開いて各部位の名称を覚えます。生徒たちはホタテガイを自身で開いたことがない生徒が多く、模索しながら開いていました。

無事に開いた後、よく知られる貝柱やひも(閉殻筋や外とう膜)の他に、各部位の説明を聞きながらはさみとピンセットを上手に使って解剖を行いました。身近にある海産物の特徴を、体験的に学ぶことができました。

C3 カップ詰め製品を作りました!(R7.1.16)

新年を迎え、3年生の実習がスタートしました。3年生は科目:総合実習の製造分野で【カップ詰め製品】の実習を行いました。本校では【ミカンのシロップ漬け】を作ります。

ミカンのシロップ漬けは、取り除けないミカンの皮を薬品(酸・アルカリ)によって溶かし、果肉だけになったミカンをカップ容器に詰めてシロップを注ぎ、封をします。糖度の測定や、シロップの糖度計算など、これまで品質管理流通科で学んできたことを生かした実習を行いました。

3年生の実習も残りわずかとなっています。最後まで気を抜かずC科で学んでいる実習内容を身につけて卒業してほしいです。

C2 瓶詰製品(サケフレーク)の製造工程を理解する!(R6.11.12)

品質管理流通科2年生は、科目:総合実習で【瓶詰製品(サケフレーク)】の製造実習をおこないました。瓶詰製品の製造工程を理解することと、正確な計算を意識した製品づくりを心がけることを目的とし、実習に取り組みます。

今回の実習では、重量を測定して計算する作業が多く、鮭をほぐした身の重量(採肉後重量)を測定したあと、①蒸発させる水分の量を計算する ②添加する調味料を計量する などの作業があります。また、調味が終了した後の瓶詰め工程でも、重量を測定して詰めるため丁寧に作業しなければなりません。

生徒は、身をほぐす際も皮や骨、血合いなどが含まれないよう丁寧に取り除き、重量測定や調味料の計量の作業もテキパキおこない、見た目も良い製品ができあがりました。できあがった製品を食べた生徒の感想は

「ご飯の上に載せて食べた。美味しい製品ができた。」

と言っていて、丁寧に作業できた様子がうかがえました。

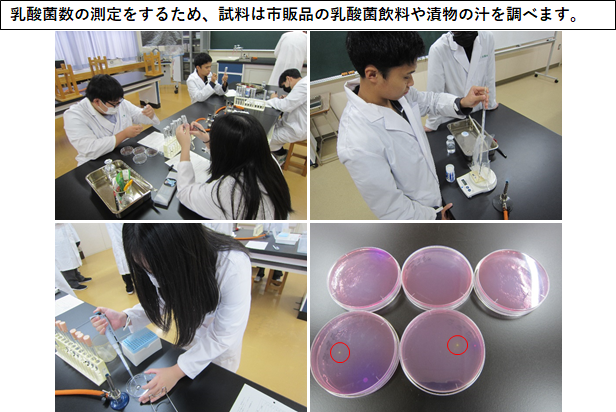

C3 発酵食品や乳酸菌飲料から乳酸菌数を測定してみよう!(R6.10.28)

品質管理流通科3年生は、科目:応用微生物の実験で【乳酸菌数の測定】を行いました。

乳酸菌は、腸内で悪玉菌の繁殖を抑え、腸内環境を整える作用があります。また、特徴として乳糖などの糖類を分解し、乳酸などの酸性物質を作り出します。

今回、使用した培地は紫色をしており、pHが酸性になると黄色に変わります。そのため、培養した細菌の周辺が黄色くなっている場合、培地の栄養成分を分解し酸性物質を作りだし黄色くなったと考察し、乳酸菌だと判断します。

今回使用した試料は、市販で売られている乳酸菌飲料や漬物の汁を調べました。下の写真は漬物の汁に含まれている乳酸菌を培養したもので、乳酸菌を測定することができました。卒業まであと少しのため、これまで学んできた細菌数測定の方法をしっかりと身につけてほしいです。

C1 C科実習室への入退室手順をマスターしよう!(R6.10.25)

品質管理流通科1年生は、科目:水産海洋基礎実習で【実習室への入退室オリエンテーション】を行いました。

手が汚れていたり、身だしなみのルールを守らない状態で製造実習を行ってしまうと、異物混入や微生物の繁殖による汚染などによって製品として生産できません。

手洗いについては、①紫外線により発光する薬剤を手に塗り付ける ②泡石けんを用いて手洗いをする ③紫外線を照射し、【①の汚れ残り=手洗いが不十分】な箇所がないかを調べました。手の平や指はきれいに落ちているが、指の付け根や爪に洗い残しが多いとわかりました。

また、実習室へは身だしなみを整えて入室するため、指定された実習服に着替えて完全に覆い隠します。今回は手洗いの方法や製造実習服の着用方法、実習室への入退室手順を学び、次回以降に行われる【魚のおろし方】できちんとできるようにしていきます。

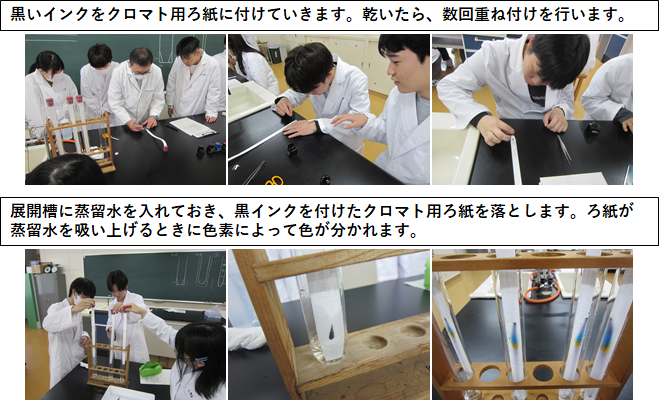

C2 色素を検出する方法を学びました!(R6.10.15)

品質管理流通科2年生は、科目:総合実習のサイエンス分野で【ペーパークロマトグラフィー(PC法)】の実験を行いました。混合成分を分けたり検出する方法の一種で、今回は黒いインクの色素を抽出します。クロマト用ろ紙に黒インクを付け、展開槽に蒸留水を入れておき、黒インクを付けたろ紙を落として展開し、時間が経過すると色素が分かれます。

原理は、クロマト用ろ紙が水を吸い上げる際に、水に溶ける黒インクの色素も一緒に持ち上げていきます。色素の性質がそれぞれ違うため、今回の実験で黒インクから抽出された色素は【青・赤・黄】であり、これらを【色の三原色】とも言われます。

今回の実習では丁寧に作業をした結果、写真のように3色に分けることが出来ました。今後は、この実験操作で食品の成分分析を行うので忘れずにいてほしいです。

C1 品質管理流通科1年上級学校見学(R6.10.11)

品質管理流通科では、例年進路を考える上で、1年生のうちから実際に上級学校の見学や体験をする

ことで、進学に対する意識や知識の向上を目的に授業の一環として行ってきました。

今年度も、函館看護専門学校・函館歯科衛生士専門学校・函館短期大学・函館大学のみなさまの

ご協力をいただき心より感謝申し上げます。

1年生にとっても丁寧な説明や実際に体験させていただいたことで自分の進路と向き合うきっかけと

なったことと思います。

C1 体験乗船実習スタート!船内生活を体験します。(R6.9.27)

品質管理流通科1年生は、科目:水産海洋基礎で【体験乗船実習】を行ってきました。

船の運航に関する基礎的な知識と技術を身につけ、船内生活を体験することを目的としています。

生徒たちは船内見学をしたり、班別の実習(ロープワークや操舵体験等)を行います。

天候にも恵まれ、定刻通り10時に出港しました。船内で1日生活することになるので、緊張などで疲れやすくなりますが、貴重な経験となると思います。頑張れ、C1!!