品質管理流通科とは

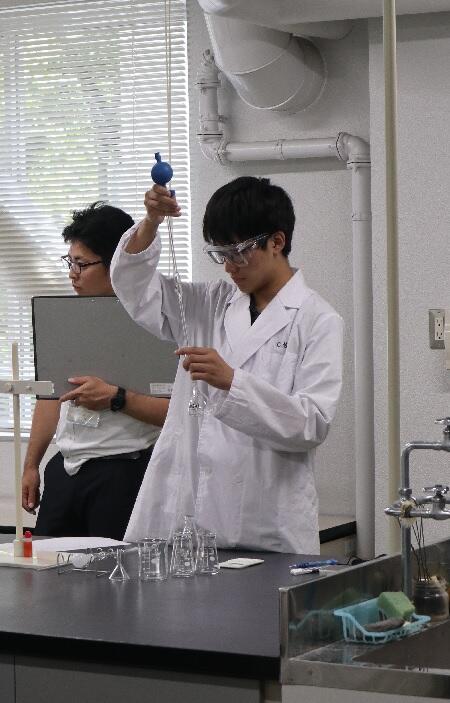

沈殿滴定に挑戦

品質管理流通科3年生は食品サイエンスの実習で市販の醤油中の食塩の量を

調べるため硝酸銀を使った沈殿滴定を行いました。

品質管理流通科にとって食品中の成分量を調べる技術の習得はとても大切なことです。

この実験は慣れるのに多少のセンスと時間がかかりますが

生徒たちは苦労しながらも取り組み結果を出していました。

ちなみに含有される成分を調べることを定性試験といい

今回のように含有されている量を調べることを定量試験といいます。

顕微鏡について

品質管理流通科には光学顕微鏡がありいつも微生物実験などに活用しています。

ただ1台あたりの重量がかなり重いためその収納棚もかなり頑丈です。

写真の収納棚は顕微鏡が本校に納品されたときに取り出しやすく

そしてその重さに耐えられるように大工さんに造ってもらったものです。

かなりの年月が経ち東日本大震災なども経験しましたが

びくともせず顕微鏡を守ってくれています。

ウニの人工授精

品質管理流通科1年生は水産海洋基礎実習にてウニの人工授精と解剖に取り組みました。

本学科は食品系ですが基礎実習では海に親しむことを目的にいろいろチャレンジします。

生徒たちは生きたウニを恐る恐る触っていました。

ちなみに今回のキタムラサキウニ(地方名ノナ)は本校海洋技術科より提供を受けました。

いつもありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いいたします。

レトルトカレー製造

品質管理流通科3年生は総合実習にてレトルトカレーを製造しました。

各調理をした規定量の肉や野菜を人海戦術で袋に詰め封をしたあとに殺菌しますが

量が多すぎても少なすぎてもいけないので生徒はいつにも増して慎重に計量していました。

ちなみに本学科で製造するのは毎年チキンカレーです。

食塩の分離

品質管理流通科2年生は食品サイエンス実習で前回処理した醤油の灰から

食塩を取り出す実験に取り組みました。

今まで学んだ知識を活かしひだ折りしたろ紙をセットした漏斗(ろうと)で

蒸留水に溶かした醤油の灰をこした水を蒸発させると食塩が徐々に析出してきます。

生徒たちはガスバーナーから出る熱の暑さに耐えながら実験を続けていました。

ちなみに写真に載っている今回使用した蒸発皿は生徒たちの生まれるずっと前から

本校にある古強者です。

水の残留塩素測定

品質管理流通科2年生は総合実習の授業で残留塩素の測定に取り組みました。

水道水やプールでは塩素が含まれていないと微生物などが繁殖し安全ではなくなるため

その管理がとても大切です。

今回はDPD(N,N-ジエチル-p-フェニレンジアミン)試薬とヨウ化カリウムを利用して

遊離残留塩素と総残留塩素を測定し結合残留塩素まで求めました。

これは対象となる水に粉末薬剤を入れると色づきその濃淡を専用の測定器で比較することにより

簡単に塩素量を知る事ができるので飲料水やプールの水だけでなく排水検査など幅広く使用されます。

生徒たちは実際にしばらく使用せずにいた水道水と数分間出しっぱなしにした水道水

本校のプール水に加え外部で汲んできた地下水を調べその違いと安全性について学びました。

ちなみに昔はオルトトリジンを使用し塩素測定をしていましたが発がん性が指摘されたため

公式な使用が禁止されました。

腸炎ビブリオ検査

品質管理流通科3年生は応用微生物の実習にて腸炎ビブリオ菌の培養試験に取り組みました。

腸炎ビブリオは魚貝類やその加工品によって起こりやすい食中毒菌ですので

日本での発生件数がサルモネラによる食中毒と並んで多いです。

生徒たちはストマッカーやマイクロピペットなど今まで学び使用してきた

器具を駆使し実験に取り組んでいました。

ちなみに腸炎ビブリオは大阪で起きたシラスによる食中毒をきっかけに

大阪大学の藤野恒三郎教授によって発見されました。

磯採集

品質管理流通科1年生は基礎実習の授業で磯採集を行いました。

この日は曇天で雨がパラつくこともあり蒸し暑かったですが

針金に付けたイカの切り身をエサに生徒たちは思い思いの場所で

とても楽しそうにイソガニなどの捕獲に取り組んでいました。

今後は観察やスケッチをしたのち標本にしたいと思います。

ちなみに品質管理流通科1年の生徒は毎年この磯採集を行っているのですが

この頃はカニも警戒心が高くなりあまり捕まえられないことも多くなりました。

しかしなぜか今年はたくさん採れたのですが必要な数だけで残りは海に返しました。

メロンゼリー

品質管理流通科3年生は総合実習にてメロンゼリーを製造しました。

おおきな赤肉メロンからはとても甘い匂いがし実習室は瞬く間にメロンの香りに包まれての作業となり

なかでも生徒たちは初めてカップ詰めを経験して楽しそうでした。

ちなみに今回のメロンからは例年以上にたくさんの果肉がとれたので

いつもの倍以上の大きなカップゼリーとなりました。

塩分の分離

品質管理流通科2年生は食品サイエンス実習にて醤油から塩化ナトリウム(食塩)のみを

取り出す実験に取り組みました。

この実験では醤油を蒸発皿に定量取りひたすら水分を飛ばすのですが

その時にどうしても煙がたくさん出るためドラフトチャンバーを使用しました。

ドラフトチャンバーとは有害な煙などを強制排気するボックス状の機械です。

最終的にマッフル炉にて醤油を完全に灰にしたら来週はいよいよ食塩を取り出す実験です。

ちなみに2023年11月に開催された水銀に関する水俣条約第5回締約国会議にて段階的に

全ての一般照明用蛍光灯の製造や輸出入が2027年末までに終了・廃止と決定しました。

本校にあるドラフトチャンバーは20年以上前の物なので中についている照明が

蛍光灯でしたがもちろん全てLED照明に交換を終えています。

板かまぼこに苦戦

品質管理流通科2年生は総合実習で板かまぼこ作りに挑戦しました。

あらかじめ調味されたすり身を板に乗せて形を整えるだけですが

柔らかいすり身をきれいに成型するのはなかなか難しかったようです。

今回の授業ではひとり1個作成しましたがやはりそれぞれの性格が出て製品の出来に直結しました。

ちなみに品質管理流通科では基本的に同じ実習を2度は行いません。

生徒たちは幅広い知識と経験をこれからも積み重ねていきます。

食品技能コンテスト参加

毎年この時期は水産高校で食品系を学ぶ生徒が一堂に会して

その知識と技量を競う全国大会が開かれます。

その名も「全国水産・海洋高等学校食品技能コンテスト」。

今回で23回目を数えるこの大会は今年も昨年に引き続き長崎大学にご協力いただき

8月19・20日に水産学部を会場として行われました。

コンテストの内容は筆記問題と実技試験からなり

実技試験は基本実技の魚の捌き方と応用実技の有機酸の定量試験となります。

本校から今年参加したのは品質管理流通科3年佐藤龍貴くんで

夏季休業中も学校に登校しその技量を少しでも高めるため補習に取り組んでいました。

そして長崎の暑い夏に負けず熱い戦いが繰り広げられ残念ながら結果は3位。

全国から集まった強豪に一歩及ばず本人も悔しがっていましたが

とてもいい経験になったと思います。暑い中おつかれさまでした。

ちなみに佐藤くんは本校の生徒会長です。

コロナ禍で学んだこと

数年前日本を含む世界中でCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)がまん延し

マスクを探し歩いたり卒業式を含め様々なイベントが延期や中止されたり

外出の制限がかかるなど我々の行動に変化を求められたのは記憶に新しいです。

当時は品質管理流通科でも手指消毒用アルコールや手洗いの励行のため

ハンドディスペンサーの設置や施設・器具の消毒などあらゆる対策をいたしました。

もちろん今でも変わらず設置され生徒たちは実験前後に良く手を洗っています。

ニュースによると7週連続でコロナ患者が増えているそうなので

夏季休業が明けて生徒たちが学校に戻った時に油断しないよう話したいと思います。

コロナだけでなく病気になると苦しむのは自分です。みなさまもお気をつけください。

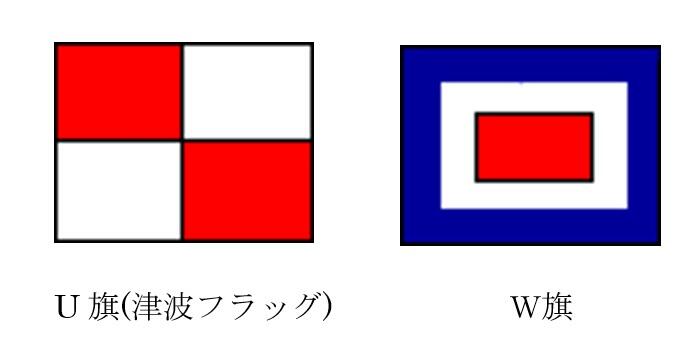

津波からの避難

令和7年7月30日水曜日は津波警報が出され本校に避難されてきた近所の方々もおられました。

今回の記事は少し品質管理流通科から離れますが津波からの避難に関連したものです。

下の記事は令和3年度本校のPTAたよりに掲載したもので多少長いですがよければお読みください。

みなさんは本校の国旗掲揚台に掲げられている2枚の旗のことをご存じですか?

その旗は国旗と違いある期間のみ掲げられています。その期間とは本校生徒の乗船実習中です。

船舶間での通信のため世界共通で使われる旗を「国際信号旗」と呼び、形と模様と5色の色分けで

区別されたアルファベットの文字旗26枚と数字旗10枚、代表旗3枚、回答旗1枚の計40枚の

旗で構成されています。旗1枚でも意味があり自船が航海中などに掲揚すると相手船に意思を

伝えることができるのですが(国際信号旗による通信を旗旒(きりゅう)信号といいます)2枚以上

組み合わせるとまた別の意味を表すことができます。アルファベットのUとWを表す旗を縦に並べて

マストに掲揚すると相手船の「ご安航を祈る」つまり「貴船の安全な航海を祈ります」という

メッセージとなります。そのため本校でも本科生や専攻科生の乗船実習中その安全な航海を願い

「UW旗」を掲揚しているわけです。

少し話題が変わりますが気象庁では2020年6月24日からこの「U旗」を使った取り組みを

始めました。船舶で「U旗」を掲揚すると「あなたは危険に向かっている」という意味になりますが、

海水浴場などでこの「U旗」と同じデザインの旗が振られたり、

掲示されている場合は違う意味となり注意が必要です。その旗の名前は「津波フラッグ」。

津波警報などが発令されたときに掲示され、その意味は「津波が来るから逃げよ」です。

東日本大震災では音声が聞き取りにくい海岸付近で亡くなった人も多く、また、岩手や宮城、福島の

東北3県では、聴覚に障がいのある人の死亡率は障がいのない人に比べて2倍になったそうです。

その反省から「津波フラッグ」を用いることで聴覚に障がいを持った人や波や風で音が聞き取りにくい

レジャー客などへ視覚的に津波警報等の発令と避難を呼びかける取り組みです。

海が恋しくなるこれからの季節、海水浴場や海岸付近で「津波フラッグ」を見かけたら

すぐに避難をしてください。

衣類乾燥機

品質管理流通科の製造実習室では実習のたびにたくさんの洗濯物が出ます。

もちろん洗濯は毎回するのですが干す場所に困るので衣類乾燥機を活用しています。

このたび20年ぶりに乾燥機が新しくなりました。

前の乾燥機さん今までありがとう。そしておつかれさまでした。

新しい乾燥機さんこれからよろしくお願いします。

そんなつぶやきを心の中でしながら交換作業いたしました。

ちなみに前回と同じメーカーの乾燥機を買ったら

20年前の乾燥機を乗せる台に今回の乾燥機もぴったり合いました。

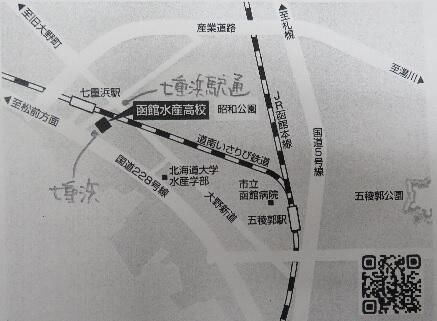

水産高校へ行くには?

品質管理流通科の生徒も7月25日から夏季休業(夏休み)に入りますが

28日には中学生を対象とした一日体験入学(今回分は締切済)が行われます。

たまたま生徒と話していてどのように通学しているのか聞いてみました。

もちろん家族の車での送迎や夏場は自転車通学もありますが電車やバスの利用も多いです。

そこで暑い中汗をかきかき最寄り駅やバス停からの徒歩時間をわたしが調べました。

場所は下の地図を見てほしいのですがバス停では

大野新道側にある「七重浜駅通」から徒歩約3分

国道228号線(上磯線)にある「七重浜」からだと約5分でした。

道南いさりび鉄道「七重浜駅」からは約2分30秒ととっても通いやすいんです。

一日体験入学で来る生徒さんは参考にしてくださいね。

ちなみに10月にも一日体験入学がありますよ。

そして港町の「北海道大学水産学部」と間違ってはいけません。

本校は「函館水産高校」です。

郷土料理を知る

品質管理流通科3年生はいかめしを作りました。

いかめしは農林水産省の「うちの郷土料理」というサイトで

道南地域の郷土料理としてその由来やレシピが紹介されていますが

それぞれ各家庭の味がある料理です。

ただイカの漁獲が減り値段も高くなりつくることも少なくなりました。

しかし道南にある水産高校としてやはりいかめしははずせないかなと

毎年レトルトパウチで作っています。

初めていかめしを作る生徒も多くいましたがそれぞれ一生懸命に取り組んでいました。

ちなみに本学科ではうるち米ともち米半々で作っています。

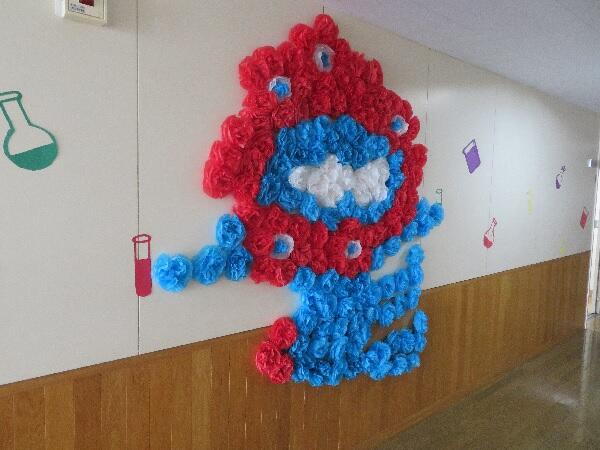

いやぁ学祭って本当にいいものですね!

第67回北鳳祭(学校祭)が無事終了いたしました。

品質管理流通科の学科展示も大盛況に終わり大変うれしい限りです。

とても暑い中ご来場のみなさま今年もありがとうございました。

また来年のお越しをお待ちいたしております。

それでは来年をお楽しみに。 サヨナラ サヨナラ サヨナラ。

いよいよ一般公開日

いよいよ北鳳祭(学校祭)2日目の一般公開日です。

品質管理流通科3年生はこの日のために買い出しやポスター制作などを

クラスステージなどと並行して準備してきました。

キンッキンに冷えた飲み物とおいしい食べ物でお客様を迎えます。

本校の決戦は日曜日です。

ちなみに学科の冷蔵庫は冷えた飲み物と食材で現在パンパンとなっております。

北鳳祭はじめました

第67回北鳳祭(学校祭)がとうとう始まりました。

みんなが楽しみにしていた本校最大イベントのひとつです。

オープニングから合唱やのぼり披露に続き各クラス対抗のクラスステージでは

品質管理流通科1年生がかわいらしいダンスを発表しました。

ちなみに本校は私服登校のため写真のような制服はありません。

北鳳祭リハーサル!

本日は北鳳祭(学校祭)クラスステージリハーサル日です。

リハーサルはもちろん全クラス行いますが品質管理流通科2年生は明日発表する内容について

限られた時間の中で一生懸命音源やライトとダンスを合わせていました。

ちなみに写真は体育館ステージ袖からの撮影です。

かまぼこの原理と実践

品質管理流通科2年生は総合実習で揚げかまぼこを作りました。

これはまず座学で魚肉がどうしてもちもちしたかまぼこになるのかその原理を学び

その知識を活かして実践したものです。

生徒たちは慣れない作業に戸惑いつつも一生懸命に取り組んでいました。

ちなみに食品製造実習を行うこの部屋は温度を一定に保つためエアコンが効いていますが

実習を終えて別教室に移動したとたんに暑くて汗が吹き出しました。

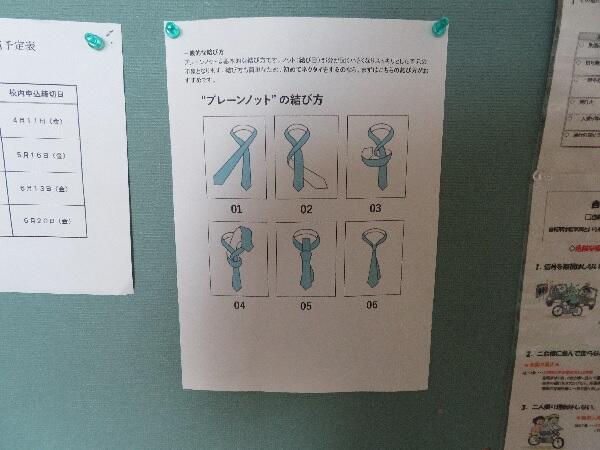

進路実現に向けて

品質管理流通科3年生の教室には写真のようにネクタイの結び方のプリントが貼ってあります。

本校は私服登校のため制服が無く進学・就職活動ではスーツでの活動となり

ネクタイが必要になる生徒も多いためです。

最初は結ぶとき慣れない手つきでしたがだいぶ板についてきました。

ちなみにすでにそれぞれの進路実現に向け面接練習が始まっています。

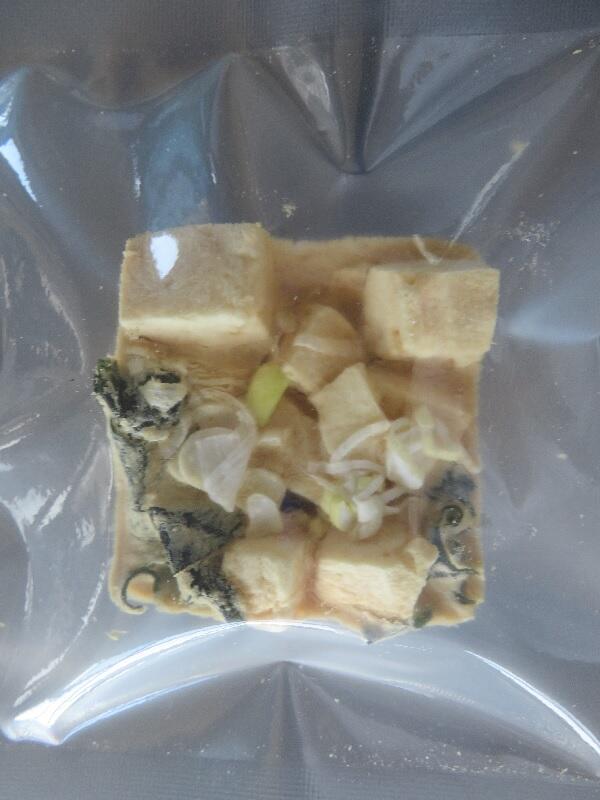

完成しました

品質管理流通科3年生が実習で製作し真空凍結乾燥機で乾燥させていた

フリーズドライのお味噌汁が完成しました。

これまでの製作過程は前に投稿したものをご確認ください。

お湯を入れるだけでわかめと豆腐とねぎのお味噌汁が楽しめます。

ちなみに袋には酸化を防ぐため窒素ガスが充填されています。

フリーズドライとたなばた

品質管理流通科3年生が先日取り組んだフリーズドライの味噌汁ですが

現在真空凍結乾燥機(東京理化器械製)に入れて水分を飛ばす工程に入っています。

写真のようにだんだんと見慣れた姿(黒く見えるのはわかめ)になってきました。

ちなみに函館では7月7日に七夕が行われ小学生を中心に子どもたちが夕暮れから

浴衣などを着て各家庭や商店などを回り竹に短冊七夕まつりから始まる歌を歌うと

お菓子をもらうことのできる風習があり生徒たちはこれ(フリーズドライの味噌汁)配れるかなと

言っていましたが味噌汁もらって喜ぶ渋い小学生はいないと話しておきました。

昔はどこの家庭も訪問出来ましたが今は竹の飾りを飾っているところのみ訪問していいようです。

ドライイーストの観察

品質管理流通科1年生は水産海洋基礎実習の授業でイースト酵母の観察をしました。

今回使用したのは写真のドライイーストですが酵母は菌に比べて比較的大きく危険性もなく

初心者が顕微鏡で観察するには扱いやすいので本学科では時々使用します。

ちなみにドライイーストは自然界に存在するイースト酵母からパン作りに適したものを

純粋培養したものでこの商品の原産国はフランスです。

フリーズドライ製品を作ってみる

品質管理流通科3年生は総合実習でフリーズドライ製品を作りました。

通常固体の氷は温度上昇で溶けて液体の水となりその後蒸発して水蒸気になりますが(水の三態)

凍らせた水分は真空下では氷から液体を経由せずに直接蒸発(昇華)する現象を利用し

凍らせた食品を真空下で乾燥させる技術をフリーズドライと言い

利点としては乾燥しているので軽く扱いやすくお湯を注ぐだけで元の味や香りが戻ります。

市販品ではインスタントコーヒーやたまごスープが代表的な商品になります。

生徒たちはフリーズドライ品を普段食べているし授業で習って知識はありますが

もちろん作るのは初めてなのでワクワク楽しみながら作業していました。

ちなみに今回は味噌汁のフリーズドライを作りましたが完全に凍結後

真空凍結乾燥機という機械に入れ乾燥させるため完成までには時間がかかります。

白玉粉と上新粉

品質管理流通科2年生は白玉粉と上新粉を使いアミロースとアミロペクチンについて学びました。

白玉粉の原料はもち米で上新粉の原料はうるち米(いわゆる白米)です。

白玉粉を使うともちもちとしただんごができ上新粉ならコシのしっかりしただんごができます。

これはもち米のでんぷんがほぼ100%アミロペクチンで炊くと粘りが出る性質に対し

うるち米におおよそ2割含むでんぷんアミロースにはその効果が無いためです。

そのでんぷんの性質の違いに生徒たちは驚いていました。

ちなみに品種(銘柄)によってその比率はだいぶ違いますが

日本で食べられるうるち米(ジャポニカ米)がアミロース2割でアミロペクチン8割だとすると

東南アジア等で食べられているお米(インディカ米)はアミロース3割でアミロペクチン7割のため

パラパラ感が強く出るので料理に合わせたお米の選択が大切です。

避難訓練

品質管理流通科3年生は避難訓練の一環として煙体験を行いました。

北斗消防署のご指導のもと行われた煙体験ではスモークマシンの煙を充満させた室内に入りましたが

とても視界が悪く生徒たちは煙に巻かれる恐ろしさを実感していました。

ちなみに本校では毎年全校生徒対象に1・2年生はグラウンドなどへの避難訓練を行い

3年生は煙体験を実施しています。

プランクトンの観察

品質管理流通科1年生は水産海洋基礎実習の授業でプランクトン観察を行いました。

前回の観察対象は中学理科でおなじみの玉ねぎの細胞でしたが今回は水産高校らしく

植物性プランクトンの珪藻と動物性プランクトンのアルテミアです。

生徒たちは動く観察対象にとても苦労しながらスライドガラスに固定しスケッチしていました。

ちなみに今回の資料は本校の海洋技術科が培養したものを分けていただきました。

海洋技術科のみなさまありがとうございました。

食品を凍結する理由

品質管理流通科3年生は総合実習にて凍結曲線について学びました。

食品は冷凍して-18℃以下にすることにより微生物の増殖が抑えられるので長持ちしますが

その温度までにいかに早く到達するかが重要です。

理由はゆっくり冷凍(緩慢凍結)すると細胞の中の水分が凍結する時に細胞壁を壊し

解凍する時に溶け出るドリップという液にうま味や栄養が逃げてしまうからです。

生徒たちは氷に塩を混ぜた寒剤で魚を冷やしながら凍るまでの温度変化を

温度計とストップウォッチとにらめっこしながら記録しグラフ化していました。

ちなみに今回使用した魚の「うみたなご」はメスのお腹の中で泳げる程度まで大きくなってから

産む卵胎生で稚魚をたくさん産むので東北地方では安産祈願として食べられたりしますが

山陰地方では逆子を避ける意味で妊婦さんに食べさせない風習があります。

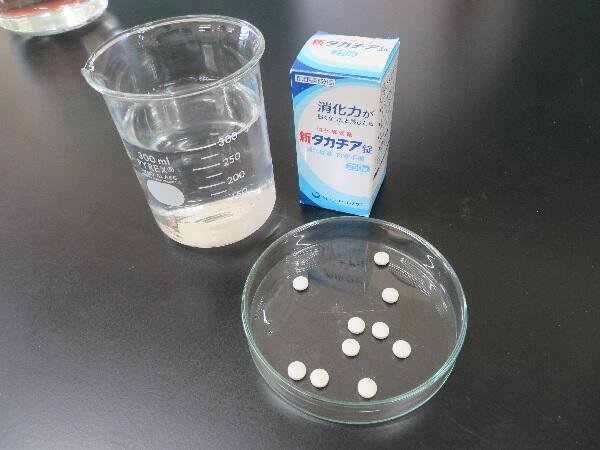

消化酵素の役割を知る

品質管理流通科2年生は食品サイエンス実習で市販の消化酵素剤を使用しその効果を確認しました。

消化酵素は唾液や大根などに含まれますが米飯などを食べる時によく噛んだり

大根おろしにして一緒に摂取するとでんぷんを分解して胃腸の消化を助けてくれるので

これらの酵素のアミラーゼ(ジアスターゼ)は胃腸薬などに成分として含まれていることがあります。

実験ではでんぷん水溶液にタカヂア錠(写真)を乳鉢ですりつぶしたものを入れ

人の体温ぐらいまで温めてでんぷんがきちんと分解されているかなどの確認をしました。

ちなみに今回使用した消化酵素のタカヂアスターゼは1894年に高峰譲吉博士によって発見され

その優れた効能から小説「吾輩は猫である」にも登場します。

線路が横にあるということは

品質管理流通科の実験室からは春になると桜が見えることは前に書きましたが

本校の横には線路があり七重浜駅も近くとても通いやすい学校なんですよ。

ですからいつもガタンゴトンと遠くで響かせながら走る貨物列車やいさりび鉄道なども

本校の風景の一部と言っても過言ではありません(注:言い過ぎ)。

そしてうちの実験室からは時季になると本州からきている特別列車のTRAIN SUITE四季島も

見ることができます(下の写真は実験室ではなく校舎外のグラウンド横から撮影)。

ちなみに四季島が走行するのは授業中なので集中している生徒たちは気付くはずがないのですが

なぜか歓声が上がる時があります。

浴衣の着つけ講座

品質管理流通科1年生は家庭科の授業で浴衣の着つけを学びました。

これは浴衣の着つけをとおして日本文化を理解し和の心と美を育むと共におもてなしの精神を培う事を

目的に日本時代衣装文化保存会が主催し小林豊子きもの学院の協力により毎年実施されています。

生徒たちは戸惑いながらも楽しそうに着つけに取り組んでいました。

ちなみにこの着つけ講座は本校では1年生全員に実施しています。

顕微鏡の使用方法について学んでみる

品質管理流通科1年生は水産海洋基礎実習の授業で顕微鏡の使い方を学ぶために

玉ねぎ細胞の観察をしました。

中学校でこの実験をしたことがある生徒でも本学科にあるちょっとお高い顕微鏡で観察すると

今まで見たことが無いくらい鮮明に見えて感動したり逆に気持ち悪がっていました。

ちなみに今回は玉ねぎの内側と外側の細胞をカミソリで切り取って酢酸カーミン(アセトカルミン)で

細胞核を染色しましたがカミソリを初めて見た生徒も多く時代を感じました。

ガスバーナーを使ってみる

品質管理流通科1年生は水産海洋基礎実習の授業で2年生になってから取り組む

化学実験や微生物実験に欠かせないガスバーナーの使い方をその構造から学びました。

実際にひとりずつガス元栓を開き安全な着火・消火まで体験しました。

ちなみに昔は着火にマッチを使用しましたが現在は着火ライターを使用しています。

考えてみると現在の生活の中でマッチを買うこともみることも少なくなりましたね。

ろ紙のひだ折り

品質管理流通科2年生は実験に使用するろ紙のひだ折りに取り組みました。

これはろ紙を山折り谷折りの順に折ることにより使用できる表面積が増えるため

漏斗(ろうと)を使ったろ過実験の時スピードが早くなるのでよく利用します。

生徒たちは苦労しながら折っていました。

ちなみにたくさんひだを折るのでゴシゴシと力を入れて折ると

中心部分のとんがった部分に穴が開いてしまい台無しになってしまいます。

初めての考査

6月16日月曜日から3日間の中間考査が始まりました。

品質管理流通科1年生にとって高校入学後初めての定期考査(テスト)ですので

担任の先生から考査に当たっての注意と檄が飛んでいます。

努力は必ず報われますので結果を楽しみにがんばってほしいと思います。

ちなみに一日に実施される考査科目数は最大4科目までとなっています。

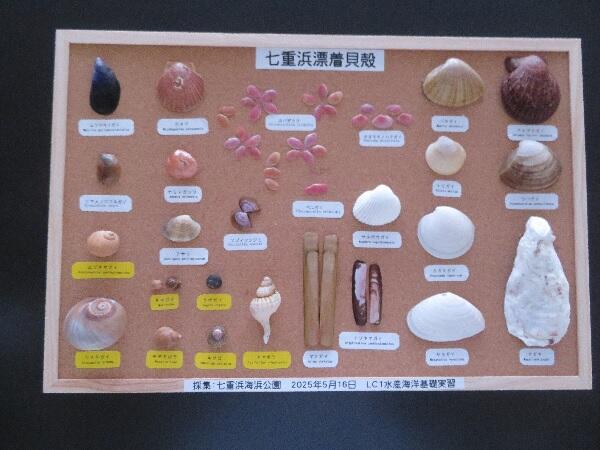

標本の完成

品質管理流通科1年生が水産海洋基礎実習の授業で七重浜海浜公園で採集し

分類した貝類の標本が出来上がりました。

ちなみに毎年1年生の教室には作成した標本が飾られ3年生まで一緒にクラス移動します。

つまり品質管理流通科1~3年までの各教室全てにあります。

あさりの佃煮

品質管理流通科3年生は総合実習であさりの佃煮を作りました。

佃煮とは江戸時代に佃島の漁師が雑魚(ザコ)といわれる小魚などを塩煮にしたのが始まりといわれ

その後エビやアサリなどを醤油や砂糖など加え煮込み発展した物が現在の佃煮となったといわれます。

今回は冷凍の蒸しあさりむき身を原料に醤油や酒などの調味料を加え千切りの生姜と共に炊きあげ

最後にみりんを加え全体的に照りを出すことも学びました。

ちなみに下の写真に載っているのは今回のあさりに混じっていたカニだと思われます。

海産物の特性上どうしても海藻などの混入は避けられませんが

実習では毎回目視などで異物を取り除いています。

魚油の採取

品質管理流通科3年生は総合実習で魚油の採取を行いました。

総合実習は座学で学んだ知識を生かし実際に取り組んでみる授業です。

今回はいわしをそれぞれ背肉・腹肉・内臓に分けたあと煮て魚油がどのくらい

各部位に含まれるのかを確認しました。

ただそのままでは水分なども混ざり油を抽出できないので遠沈管にいれたサンプルを

写真の遠心分離機に入れ固体や水など他の液体と油を分離しました。

ちなみにこの遠心分離機はメーカー名がKOKUSAN ENSINKI(国産遠心器)と

書かれていて長年の使用によりその他の文字がかすれているので詳しく調べないとわかりませんが

多分昭和45年頃から本校にいるので私よりもかなり先輩ですが今でも現役です。

もちろん大切に大切に取り扱っています。

サクラマスの解剖

品質管理流通科1年生は水産海洋基礎実習の授業でサクラマスの解剖を行いました。

絞めたばかりのサクラマスはあまり生ぐさいにおいもなく扱いやすいのですが

どうしても粘液でヌルヌルするので生徒たちは苦戦していました。

そのうちだんだん扱いに慣れ魚の大きさ(体長・体高・尾叉長)などを計測した後

腹部を切り開き内臓器官の場所やその仕組みを学びスケッチしていました。

そしてもちろん自分たちの勉強のために犠牲になってくれた魚たちへの感謝も忘れませんでした。

ちなみに今回は本校海洋技術科の生徒たちが人工授精からふ化させ

丹精込めて飼育しているサクラマスを分けていただきました。

海洋技術科のご協力に感謝いたします。

ガラス器具のお手入れ

このごろ品質管理流通科ではたんぱく質に関係する実験が多めです。

もちろん生徒たちも試験管ブラシなどを使って良く洗うのですが

なかなか落としきれない汚れもあり仕上げに超音波洗浄機で洗っています。

超音波洗浄機とはわかりやすく言えばメガネ屋さんでメガネを洗うあの機械で

学校にあるのはそれよりもかなり大きくなりますが機能は同じです。

超音波洗浄機専用の洗剤を使って洗浄したビーカーなどのガラス器具は

気持ちいいくらいにきれいになりますから今回のような実験後だけでなく夏休みや冬休みなど

しばらく使用しない期間などにも定期的にお手入れしています。

ところでこの記事を書いている時に”ミスタープロ野球”こと長嶋茂雄氏の訃報が入りました。

年齢が89歳で3日に亡くなったと聞き「野球(89)」で「背番号3」を連想し

長嶋監督らしいのかなとあの笑顔を思い出し懐かしくとても残念です。

今はネットが普及しみんながテレビなどを見る機会が少なくなり同じものを共有することが減り

生徒たちとの共通の話題が少なくなったなと感じていたのでこのニュースはとても寂しく思いました。

心よりご冥福をお祈りいたします。

月末のお手入れ

品質管理流通科では毎回の実習後にたくさんタオルなどの洗濯物が出ます。

汚れのひどいものは軽く手洗いしたあと

洗濯機で洗い衣類乾燥機で乾燥させ次の授業に備えています。

月末はいつもがんばってくれている洗濯機のお手入れの日なので

入念に歯ブラシなどを使いごみを取り除いたあと洗濯槽クリーナーで洗浄しました。

普段からの清潔な環境つくりは大切ですね。

ちなみに粉末タイプや液体タイプのクリーナーをどのくらいの頻度で使用するべきなのか

いつも迷っていたのですが迷っていつ実施したか忘れるくらいなら

両方使用することにして毎月月末に清掃を行っています。

貝殻の分類

品質管理流通科1年生は水産海洋基礎実習の授業で先週七重浜で拾ってきて

良く洗浄し乾燥させた貝殻の分類を行いました。

スーパーなどでは商品に書いてあるとおり名前がわかるのですが

実際自分達が拾ってきた貝殻は図鑑やクロームブックを使いネット検索しても

一目見ただけでは分類できずその特徴など頼りに調べるのにとても苦労していました。

ちなみに各都道府県のJF(漁協)が春夏秋冬ごとにその地域で旬を迎える海産物を選定し

おすすめする「プライドフィッシュ」というプロジェクトでは

ほっきがい(ウバガイ)が夏の苫小牧を代表する水産物として選定されていて

函館からは冬のごっこ(ホテイウオ)が選ばれています。

味覚感度を研ぎすます

品質管理流通科3年生は総合実習の授業で食品の味覚判定について学びました。

これは企業などでは食品のおいしさや風味に関する評価をする方法のひとつに

官能検査と言う検査があり製品の品質管理を行う上で重要な事だからです。

写真の7つのビーカーには「五原味」と言われる

「甘味」「塩味」「苦味」「酸味」「旨味」の味をつけた水と+味をつけてない水(ダミー)2個が用意され

それぞれを口に含みどの味かを判定する識別テスト用の水が入っています。

生徒たちは舌の感覚を研ぎすましながら判定しましたが

7つ全て合っていたのは16人中1人だけでした。

この他にも同じ味の水を薄い濃度から口に含みどの段階で味を確認できたかの検査

いわゆる閾値(いきち:味を判定できる最低濃度)の測定テストも行いました。

ちなみに一般的に甘味を受入れやすいのは自身のエネルギー源として

逆に酸味や苦みを拒否しがちなのはその食品が腐敗や毒を含むのではないかという

人が自分の身を守るために備わった反射機能であるといわれています。

函館山さんと生徒たち

品質管理流通科1年生は水産海洋基礎実習の授業で七重浜海浜公園に貝殻拾いに行きました。

本校になじみ深い七重浜にどのような貝が生息するのか調べるためです。

本学科は食品系の学科ではありますが一年生のこの授業では海に親しむ事などを目的に

一見関係なさそうな事も含めいろんな経験を積んでもらいます。

生徒たちは七重浜貝類図鑑という資料とバケツ片手に函館山さんに見守られながら

たくさんの貝殻(もちろん生きているものはダメ)を拾い集めていました。

ちなみに七重浜海水浴場などの事を「セブンビーチ」と呼ぶ時代もありましたが

生徒たちには通じず歳を感じました。

銅の旅

品質管理流通科2年生は食品サイエンスの授業で

無機化学実験定番のひとつである「銅の旅」を行いました。

この実験は銅の単体から始まり化合物を経過しまた元に戻るので「銅の旅」と呼ばれ

化学反応時に色も変わるので初心者でも非常にわかりやすく

本学科では毎年実験の手順を学ぶ一環のひとつとして取り入れています。

生徒たちはガスバーナーや漏斗(ろうと)などを駆使し様々な反応を見てその原理を学んでいました。

どんな実験でも危険は避けられませんがどれだけ安全に結果を出せるかがとても大切なことで

なぜなら結果がいくら出せてもケガや事故が有ればその実験は失敗だからです。

写真は今回使用した薬品です。

ちなみに生徒も勘違いしていましたが10円硬貨は純銅ではなくスズなどを混ぜた合金の青銅で

英語読みも銅のカッパーではなく青銅のブロンズになります。

オリンピックなどで授与させる銅メダルも青銅製が多いようですね。

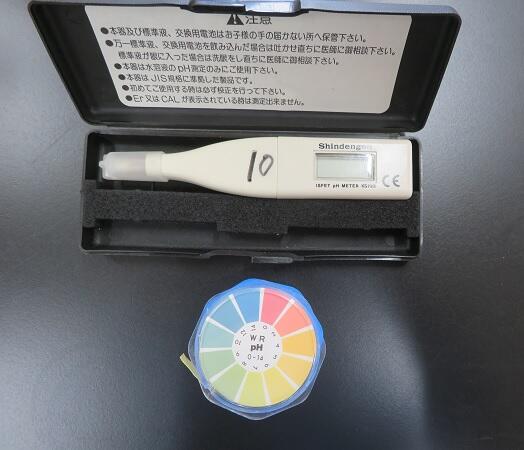

pHについて

品質管理流通科2年生は食品サイエンスの実習でいろいろな食品のpHを調べました。

pHは水素イオン濃度指数の事で0~14の数字で表現され真ん中の7の中性を中心に

それより数字が小さいと酸性、大きいとアルカリ(塩基)性を示します。

生徒たちは食べるとすっぱいレモンなど予想しやすい食品だけでなく

卵白など予想しにくい食品の結果に驚いていました。

ところで梅干しはすっぱいのでpHは酸性(7未満)を示しますが

食品としてはアルカリ性食品に含みます。

これは酸性食品かアルカリ性食品かの基準は食品そのものの性質ではなく

体内で代謝(燃焼)された時にどちらかを示すが基準(梅干しはアルカリ性)となるためです。

ちなみにみなさんはpHをどう読みますか?

昔はドイツ語読みの「ペーハー」が多かったですが、

今は英語読みの「ピーエッチ(ピーエイチ)」が主流です。

過去日本では科学に関する多くの知識がドイツから流入した歴史的背景からですが

現在は計量単位規則に準じて英語読みのピーエッチ読みが多くなりました。

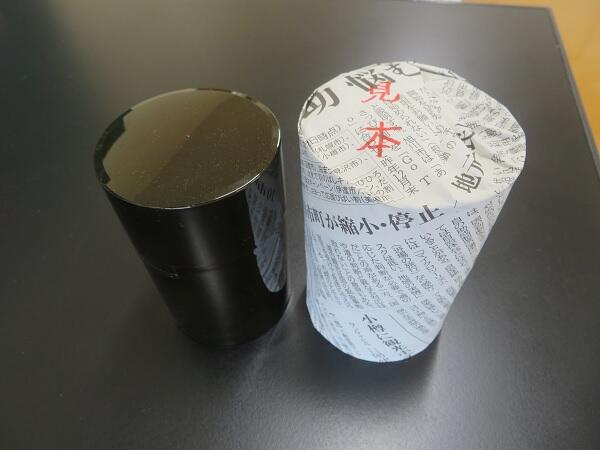

包装は難しい

品質管理流通科3年生では検定の実技項目のひとつとして商品の包装技術があります。

これは食品流通に関する試験のうち商品知識を試されるもので

いろいろな包み方があるので生徒たちは四苦八苦していましたが

上手に見本とおり包むことができるとやはりうれしそうです。

ちなみに写真の包み方は円筒包みといい海苔の缶などを包むやり方で上級者向けです。

昔お中元やお歳暮時期に丸井今井や棒二森屋などの店員さんが

商品をきっちり包むあの手際に見とれていた子どもの頃を思い出しました。