海洋技術科の取り組みを紹介します!

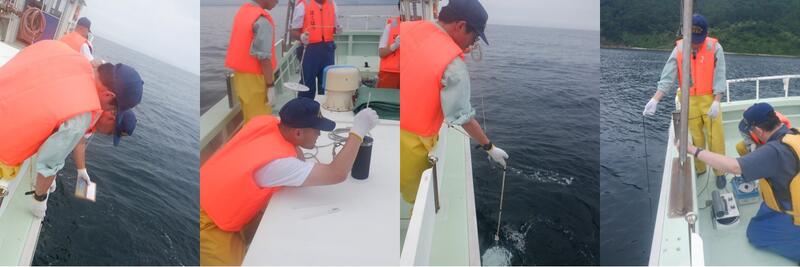

R7 課題研究(F3)4班 海洋観測①

海洋技術科3年生の「課題研究」では班ごとに分かれて、それぞれのテーマで実習・研究に取り組みます。

本日(7/2)の2班「4班:「函館湾の海洋観測等における考察」」では、海洋観測を行いました。

漁艇ほくほうにて洋上での水温、透明度、水色、塩分濃度などを測定しました。

今後も定期的に観測を続け、函館湾の海洋環境について解き明かしていきたいと思います。

T

R7 海洋生物(F1) 浸透圧調節の実験

海洋技術科1年生では、水産の専門教科としての科目「海洋生物」を履修します。

この授業では、海や川に棲む生物の種類やその生態などについて学習します。

本日は(7/1)は、魚の浸透圧調節についての実験を行いました。

魚は普段、海水なら3%程度の塩分濃度、淡水なら0%程度の塩分濃度の水の中で暮らしていますが、どちらも体内塩分は1%程度です。すると浸透圧の影響で海水魚は常に脱水状態、淡水魚は水膨れの状態にあり、体内塩分を維持するため、浸透圧調節を常に行っています。

すなわち、海水魚、淡水魚ともに、それぞれの調節システムが備わっており、海水魚を淡水に、淡水魚を海水で飼育することは不可能なのですが。。。

それを可能にする「魔法の水」も存在するのです。

T

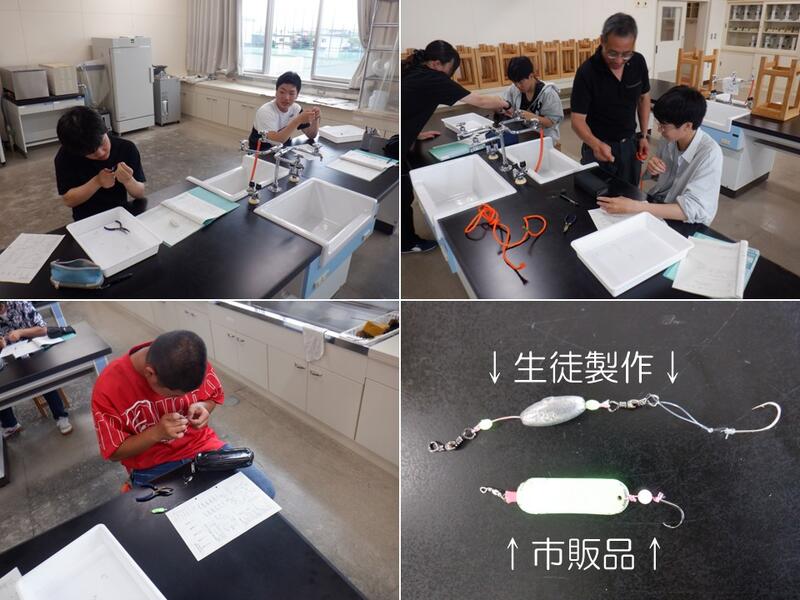

R7 総合実習(F2S) ⑦釣り仕掛けの製作

本日(6/26)は釣り仕掛けの製作を行いました。

趣味として多くの人が楽しむ「魚釣り」ですが、研究・調査には欠かせない生物採集の1種でもあります。

研究等において魚を利用する際、再放流が前提の捕獲では少ないダメージで捕獲することが求められます。また、大型漁具が使用できない水域や漁業権に抵触しない範囲での生物採集には釣りはうってつけの手法になります。

天気が良ければ次回の実習で釣りを行う予定です。そのための釣り仕掛けを製作しました。

針に糸を結び、イチから仕掛けを作り上げていきます。今まで、全く経験のない生徒も多く、細かい作業に四苦八苦している様子でした。

今回はブラー仕掛けの製作にトライ。市販品に負けず劣らずの仕掛けが完成しました!

T

R7 課題研究(F3)2班 揚網・カゴ揚げ

海洋技術科3年生の「課題研究」では班ごとに分かれて、それぞれのテーマで実習・研究に取り組みます。

本日(6/13)の2班「漁業後継・専攻科・船舶就職の人のための課研」では、刺し網の揚網とカゴ揚げを行いました。

前回に引き続き、自分たちで仕立てた刺し網ではヒラメやババガレイのほか、カナガシラやアンコウが漁獲されました。

雑カゴのほうは巻貝類やウニのほか、アナゴやトラザメが漁獲されました。

珍客アンコウには生徒も驚きと喜びが見えました。

T

R7 総合実習(F2S) ⑥地引網実習

本日(6/12)は地引網を行いました。

観光産業などにも用いられる地引網ですが、本校艇庫近隣の七重浜海水浴場において生物相の調査を目的に漁ろうを行いました。

みんなで息を合わせ人力で網を引き、苦労して漁獲した生物を生徒たちは目を輝かせて観察していました。

ウグイやマコガレイ、クロウシノシタなどが漁獲されたほか、子持ちのガザミも多く網にかかっていました。

漁獲魚種や漁獲数を確認し、それぞれを観察したのち、生き物はリリースしました。

T

R7 課題研究(F3)2班 揚網・カゴ入れ

海洋技術科3年生の「課題研究」では班ごとに分かれて、それぞれのテーマで実習・研究に取り組みます。

本日(5/30)の2班「漁業後継・専攻科・船舶就職の人のための課研」では、刺し網の揚網と雑カゴの設置を行いました。

前回に引き続き、自分たちで仕立てた刺し網ではイシガレイやヒラメ、マサバなどの魚類のほか、多くのトラザメ、ホシザメなどの軟骨魚類が漁獲されました。

また、投入した雑かごは後日の実習で取り上げることになります。何がかかっているかな?

T

R7 総合実習(F2S) ⑤海洋調査

本日(5/29)は海洋調査を行いました。

漁艇「ほくほう」に乗船し、水深・透明度・水色・水温・塩分・底質などを各種観測機器を使用して測定しました。

観測機器の取り扱いはこの先の各種実習でも活用されるため、学んだことを今後に生かすことができればと思います。

また、2年生は「ほくほう」への乗船は初めてでしたが、潮が悪く船が揺れ、半数程度の生徒が船酔いでダウンしてしましました。今後も実習で乗船することがあります。これに懲りず頑張っていきましょう。

T

R7 水産・海洋基礎実習(F1) ロープワーク

海洋技術科1年生の「水産・海洋基礎実習」では、水産の基礎的技術を習得することを目的に、ロープワークや編網、カッター漕艇などに取り組みます。

本日(5/26)はロープワーク実習を行いました。

船を岸壁に留める時に使うもやい結び(ボーラインノット)やロープとロープを繋ぐ時に使う一重つなぎ(シングルシートベント)など、基本的なロープの結び方を学びました。

生徒諸君。ロープワークは水産高校での3年間にわたって使用しますので体で覚えてくださいね。

T

R7 総合実習(F2S) ④プランクトン調査

本日(5/22)はプランクトン調査実習を行いました。

「プランクトン」とは水中生物の生活様式による分類の一つです。小さい生き物のことではなく、水の流れに逆らって泳げないような生き物のことを指します。従って、小さな浮遊生物や幼生、クラゲなどがこれに当てはまります。

今回は、北原式表面プランクトンネットを用いたプランクトン採集と顕微鏡による観察、スケッチ、同定を実施しました。

動きの速いプランクトンなどに翻弄される生徒もいましたが、目視で見えないほどの生き物の世界に見入っている様でした。

T

R7 水産海洋基礎実習(F1) カッター実習①

海洋技術科の1年生では「水産海洋基礎実習」があります。この実習では、夏に行われる体験乗船実習のほか、集散訓練やロープワーク、編網、カッターでの漕艇訓練を行います。

「カッター」とは救命艇の1つであり、漕ぎ手12人が息を合わせて櫂(かい※オールのこと)を使って漕ぎます。

うまく漕ぎ手が息を合わせないと、疲れるばかりで前に進みませんので、クラスの団結力が試されます。

天候に恵まれれば数回実施できる予定です。いい汗かいて、いい風あびよう。

T