海洋技術科の取り組みを紹介します!

R7 総合実習(F3S) ダイビング実習①

海洋技術科3年生生産コースの本日(9/9)の実習はダイビング実習でした。

2年生でもスキンダイビングに取り組みましたが、今回は1年ぶりのスキンダイビングの復習と応用編として空気ボンベを背負ったスクーバダイビングについて学びました。

スキンダイビングでは基本的なスノーケルクリアやマスククリア、ヘッドファーストによる潜行やフィンワークを確認しました。

後半にはスクーバダイビングの機材を実際に装着し、基本的な取り扱いについて学びました。

来週は本格的にスクーバダイビングに挑戦します。

T

R7 総合実習(F2S)⑫魚類の年齢査定

本日(9/3)は魚類の年齢査定を行いました。

人間と違って魚に年齢を聞いても教えてはくれませんが、体の特定の部位を観察することで年齢を知ることができます。

魚類の場合は耳石や鱗、脊椎骨などに輪紋が形成され、木の年輪のように輪紋を読み取ることで年齢を知ることができます。

今回は、様々な魚の耳石や鱗を顕微鏡で観察し、年齢査定を行いました。

なお、耳石とは炭酸カルシウムからなる石状の組織平衡感覚を担う器官です。写真のように、白く見える輪紋と黒く見える輪紋を1セットで1歳と数えます。さて、このキツネメバルは何歳でしょうか?

T

R7 総合実習(F2S)⑪ウニの人工授精

本日(8/28)はウニの人工授精を行いました。

キタムラサキウニを用い、内・外部形態の観察とともに、kcl注入法で卵と精子を取り出し、授精させました。

顕微鏡で未受精卵、受精卵、幼生(受精後6日目)を観察し、スケッチにも取り組みました。

また、使用したウニは塩素系漂白剤にて除肉し、外骨格の標本を作製しました。

今後は、得られた受精卵を飼育水槽に移し、稚ウニまで育成していきます。

幸い、状態の良い卵や精子を入手することができたため、今後の幼生の生育に期待です。

T

R7 第一回1日体験入学

本日(7/28)は1日体験入学が実施されました。

海洋技術科は学科の説明とロープワークの体験をしていただきました。

ロープワークの講師は海洋技術科3年生の生徒3名が行い、手取足取り結び方についての説明を行いました。

参加した中学生の皆さん、海洋技術科はいかがでしたか?是非とも進路選択の材料にしてもらえればと思います。

また、今回参加できなかったという人は10月4日にも第二回がありますので、少しでも興味がある人は是非とも申し込みをしてみてくださいね。

T

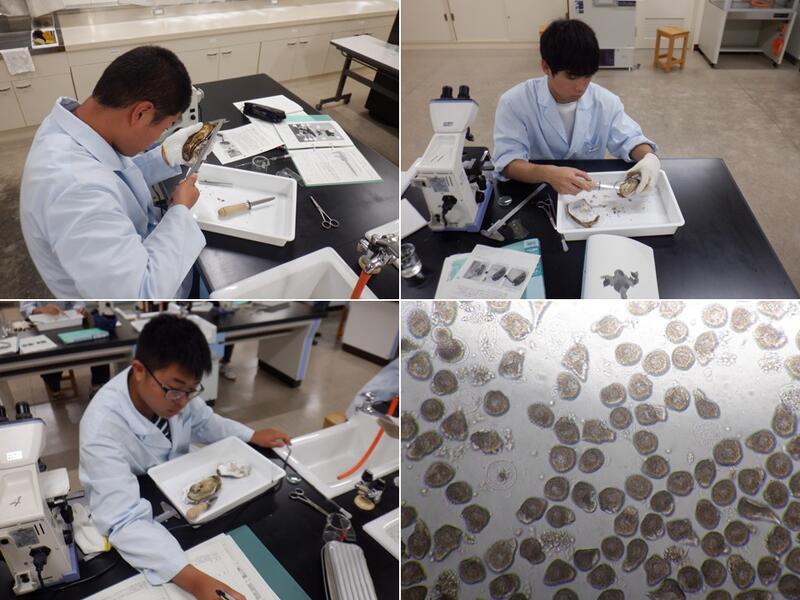

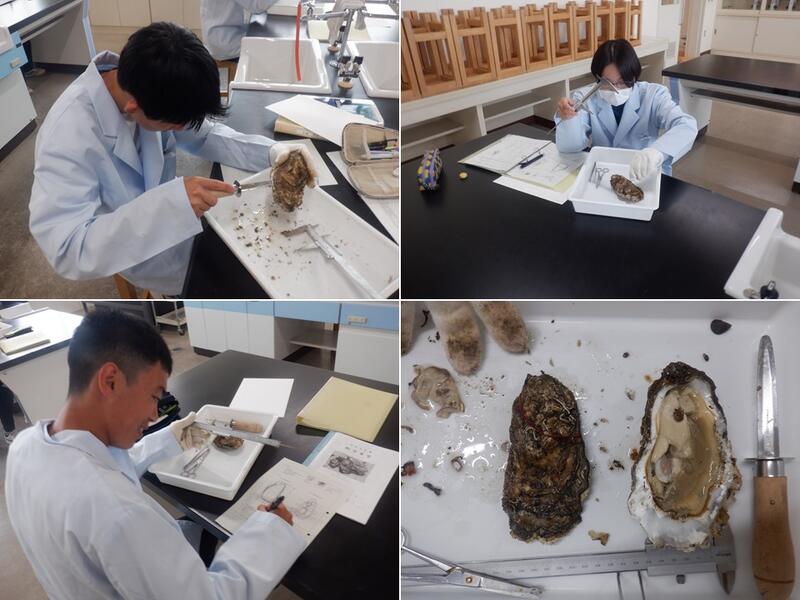

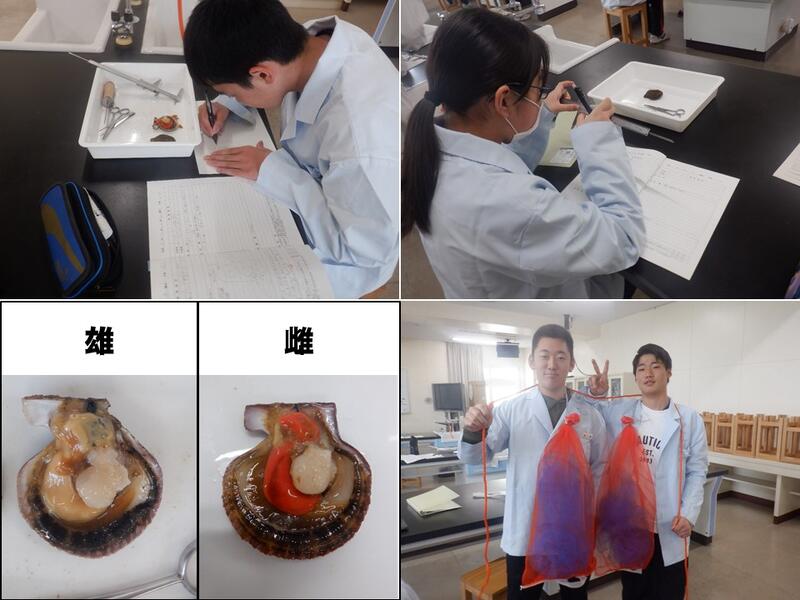

R7 総合実習(F2S) ⑩マガキの人工授精

本日(7/17)はマガキの人工授精を行いました。

先日の実習では天然採苗にもちいる採苗器を製作しましたが、今回は人工採苗に挑戦です。

一人一つカキをむき、内外部形態の観察、生殖巣を切開し得られた卵と精子を受精させます。

卵や精子、受精卵は顕微鏡でも観察を行いました。

ここから新しい命が産まれると思うと神秘的ですよね。

T

R7 総合実習(F2S) ⑨釣り実習

本日(7/10)は釣り実習を行いました。

先日の実習で製作した「ブラー仕掛け」を用い、本校艇庫横の七重浜防砂堤にて釣りに挑戦しました。

釣りが全くの初めてである生徒も多い中、エサのイソメを自分で針に付け、作った仕掛けをキャスト!

短い時間ながらも、マゴチやフグ、マコガレイなどを釣り上げることができました。

T

飼育生物紹介「トラザメ」

本校バイオ等では海水、淡水魚を問わず、ざまざまな海洋生物を飼育しています。

今回ご紹介するのは、「トラザメ」です。

「あ、ネコザメだ!」といいたくなるフォルムですが、トラザメです。

このトラザメは漁ろう実習で漁獲されたものを学校で飼育しているものです。

漁獲された時からおなかの大きい個体がいることはわかっていましたが、先日水槽に何かが落ちている、、、と思ったら卵でした。

サメなどの軟骨魚類の仲間には、お母さんのおなかの中で卵からふ化し稚魚で産まれる「卵胎生」と卵で産まれる「卵生」と2種の繁殖法がありますが、トラザメは後者の「卵生」です。

ラッパ状の卵殻の両端にはツタのような突起がついており、これを岩場や海藻などに固定して流されないようにします。

産まれるまでは10ヶ月程度かかりますので、赤ちゃんトラザメが産まれるまで、見守ってみたいと思います。

T

R7 課題研究(F3)2班 カゴ組み立て・カゴ投げ

海洋技術科3年生の「課題研究」では班ごとに分かれて、それぞれのテーマで実習・研究に取り組みます。

本日(7/9)の2班「漁業後継・専攻科・船舶就職の人のための課研」では、雑かごの設置を行いました。

前回は、すでに設置してあるかごをあげるのみでしたが、今回はかごの組み立てからエサ入れ、投籠を行いました。

かごを投げ入れる順番や、それに伴う積み込みの順番など、注意すべきことも多く一つ一つ確認して取り組みました。

さて、今度は何が獲れるかな?

T

R7まぐろ販売@コープさっぽろ

本日(7/5)はコープさっぽろ かじ店とほくと店にて「函水うまぐろ」の販売会を実施しました。

販売したマグロは、昨年度(令和7年1月~3月)に実施された長期乗船実習にて本校海洋技術科と機関工学科の生徒が実習で漁獲したものです。

売り場の装飾や当日の売り子を行い、生徒は実際に自分たちで獲ったマグロを販売できたことに充実感や達成感を感じていたようです。

実際にご購入いただいた皆様、お味はいかがだったでしょうか?

T

R7 総合実習(F2S) ⑧マガキ採苗器の製作

本日(7/3)はマガキの採苗器の製作を行いました。

マガキは雄が精子、雌が卵を海洋に放出し受精することで命を宿します。受精卵は発生が進むと幼生となり海を漂い泳ぎ、自然の岩などに付着することで、その場で大人のカキに成長していきます。

天然採苗においては、その幼生を採苗器で捕まえ、育成を行います。

今回はボール盤でホタテの貝殻に穴を開け、ロープに貝殻と隙間保持のための水道用ホースを通し、採苗器を製作しました。

この後海へ垂下し、採苗を行います。うまく採れることを願います。

T

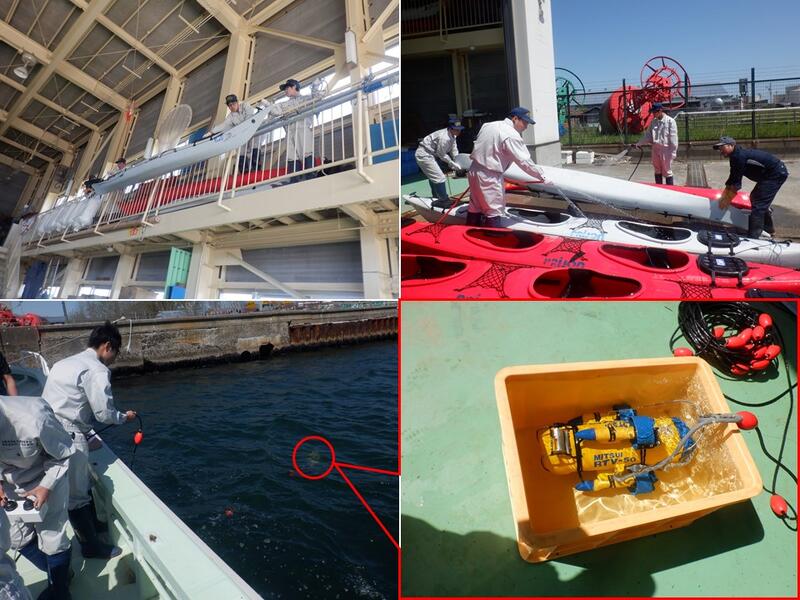

R7 課題研究(F3)4班 海洋観測①

海洋技術科3年生の「課題研究」では班ごとに分かれて、それぞれのテーマで実習・研究に取り組みます。

本日(7/2)の2班「4班:「函館湾の海洋観測等における考察」」では、海洋観測を行いました。

漁艇ほくほうにて洋上での水温、透明度、水色、塩分濃度などを測定しました。

今後も定期的に観測を続け、函館湾の海洋環境について解き明かしていきたいと思います。

T

R7 海洋生物(F1) 浸透圧調節の実験

海洋技術科1年生では、水産の専門教科としての科目「海洋生物」を履修します。

この授業では、海や川に棲む生物の種類やその生態などについて学習します。

本日は(7/1)は、魚の浸透圧調節についての実験を行いました。

魚は普段、海水なら3%程度の塩分濃度、淡水なら0%程度の塩分濃度の水の中で暮らしていますが、どちらも体内塩分は1%程度です。すると浸透圧の影響で海水魚は常に脱水状態、淡水魚は水膨れの状態にあり、体内塩分を維持するため、浸透圧調節を常に行っています。

すなわち、海水魚、淡水魚ともに、それぞれの調節システムが備わっており、海水魚を淡水に、淡水魚を海水で飼育することは不可能なのですが。。。

それを可能にする「魔法の水」も存在するのです。

T

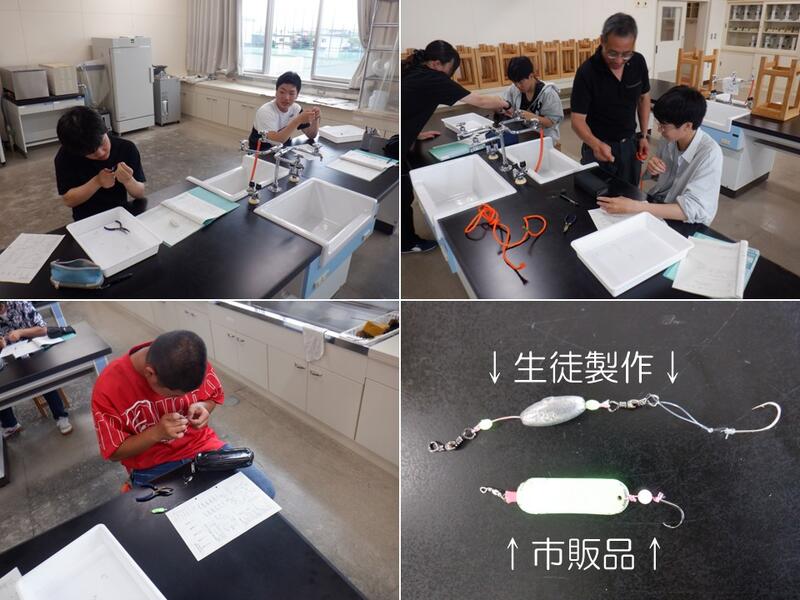

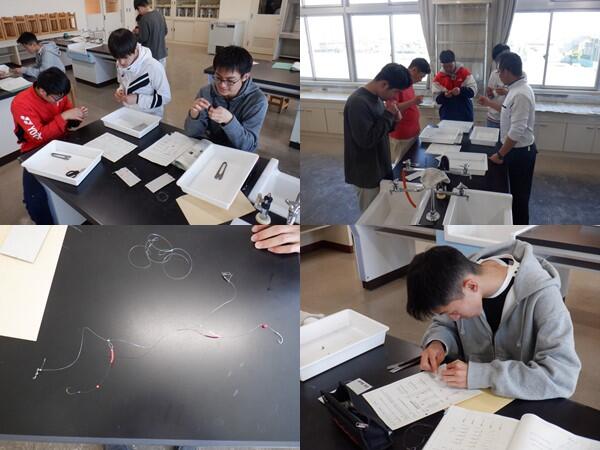

R7 総合実習(F2S) ⑦釣り仕掛けの製作

本日(6/26)は釣り仕掛けの製作を行いました。

趣味として多くの人が楽しむ「魚釣り」ですが、研究・調査には欠かせない生物採集の1種でもあります。

研究等において魚を利用する際、再放流が前提の捕獲では少ないダメージで捕獲することが求められます。また、大型漁具が使用できない水域や漁業権に抵触しない範囲での生物採集には釣りはうってつけの手法になります。

天気が良ければ次回の実習で釣りを行う予定です。そのための釣り仕掛けを製作しました。

針に糸を結び、イチから仕掛けを作り上げていきます。今まで、全く経験のない生徒も多く、細かい作業に四苦八苦している様子でした。

今回はブラー仕掛けの製作にトライ。市販品に負けず劣らずの仕掛けが完成しました!

T

R7 課題研究(F3)2班 揚網・カゴ揚げ

海洋技術科3年生の「課題研究」では班ごとに分かれて、それぞれのテーマで実習・研究に取り組みます。

本日(6/13)の2班「漁業後継・専攻科・船舶就職の人のための課研」では、刺し網の揚網とカゴ揚げを行いました。

前回に引き続き、自分たちで仕立てた刺し網ではヒラメやババガレイのほか、カナガシラやアンコウが漁獲されました。

雑カゴのほうは巻貝類やウニのほか、アナゴやトラザメが漁獲されました。

珍客アンコウには生徒も驚きと喜びが見えました。

T

R7 総合実習(F2S) ⑥地引網実習

本日(6/12)は地引網を行いました。

観光産業などにも用いられる地引網ですが、本校艇庫近隣の七重浜海水浴場において生物相の調査を目的に漁ろうを行いました。

みんなで息を合わせ人力で網を引き、苦労して漁獲した生物を生徒たちは目を輝かせて観察していました。

ウグイやマコガレイ、クロウシノシタなどが漁獲されたほか、子持ちのガザミも多く網にかかっていました。

漁獲魚種や漁獲数を確認し、それぞれを観察したのち、生き物はリリースしました。

T

R7 課題研究(F3)2班 揚網・カゴ入れ

海洋技術科3年生の「課題研究」では班ごとに分かれて、それぞれのテーマで実習・研究に取り組みます。

本日(5/30)の2班「漁業後継・専攻科・船舶就職の人のための課研」では、刺し網の揚網と雑カゴの設置を行いました。

前回に引き続き、自分たちで仕立てた刺し網ではイシガレイやヒラメ、マサバなどの魚類のほか、多くのトラザメ、ホシザメなどの軟骨魚類が漁獲されました。

また、投入した雑かごは後日の実習で取り上げることになります。何がかかっているかな?

T

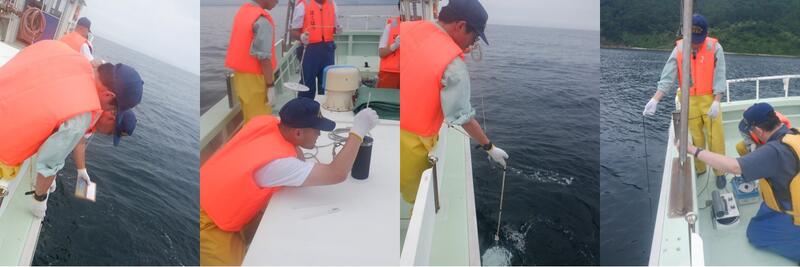

R7 総合実習(F2S) ⑤海洋調査

本日(5/29)は海洋調査を行いました。

漁艇「ほくほう」に乗船し、水深・透明度・水色・水温・塩分・底質などを各種観測機器を使用して測定しました。

観測機器の取り扱いはこの先の各種実習でも活用されるため、学んだことを今後に生かすことができればと思います。

また、2年生は「ほくほう」への乗船は初めてでしたが、潮が悪く船が揺れ、半数程度の生徒が船酔いでダウンしてしましました。今後も実習で乗船することがあります。これに懲りず頑張っていきましょう。

T

R7 水産・海洋基礎実習(F1) ロープワーク

海洋技術科1年生の「水産・海洋基礎実習」では、水産の基礎的技術を習得することを目的に、ロープワークや編網、カッター漕艇などに取り組みます。

本日(5/26)はロープワーク実習を行いました。

船を岸壁に留める時に使うもやい結び(ボーラインノット)やロープとロープを繋ぐ時に使う一重つなぎ(シングルシートベント)など、基本的なロープの結び方を学びました。

生徒諸君。ロープワークは水産高校での3年間にわたって使用しますので体で覚えてくださいね。

T

R7 総合実習(F2S) ④プランクトン調査

本日(5/22)はプランクトン調査実習を行いました。

「プランクトン」とは水中生物の生活様式による分類の一つです。小さい生き物のことではなく、水の流れに逆らって泳げないような生き物のことを指します。従って、小さな浮遊生物や幼生、クラゲなどがこれに当てはまります。

今回は、北原式表面プランクトンネットを用いたプランクトン採集と顕微鏡による観察、スケッチ、同定を実施しました。

動きの速いプランクトンなどに翻弄される生徒もいましたが、目視で見えないほどの生き物の世界に見入っている様でした。

T

R7 水産海洋基礎実習(F1) カッター実習①

海洋技術科の1年生では「水産海洋基礎実習」があります。この実習では、夏に行われる体験乗船実習のほか、集散訓練やロープワーク、編網、カッターでの漕艇訓練を行います。

「カッター」とは救命艇の1つであり、漕ぎ手12人が息を合わせて櫂(かい※オールのこと)を使って漕ぎます。

うまく漕ぎ手が息を合わせないと、疲れるばかりで前に進みませんので、クラスの団結力が試されます。

天候に恵まれれば数回実施できる予定です。いい汗かいて、いい風あびよう。

T

R7 総合実習(F2S) ③海藻の種同定

本日(5/15)は先日採集し、押し葉標本にした海藻の種同定を行いました。

種同定というのは、海藻や生き物などの個体がどの種に属するかを調べる作業を言います。平たく言えば、「名前を調べる」ことです。

今回は押し葉になった海藻と図鑑を見比べ、形や色などの形態的特徴や生息地、時期などを参考に各々の採集した海藻の名称を検索しました。

また、出来上がった押し葉標本は海藻の名前を書いた標本ラベルを張り付け、ラミネート加工を行いました。

T

R7 課題研究(F3)2班 刺し網

海洋技術科3年生の「課題研究」では班ごとに分かれて、それぞれのテーマで実習・研究に取り組みます。

本日(5/14)の2班「漁業後継・専攻科・船舶就職の人のための課研」では、刺し網の揚網を行いました。

使用する漁具は先日の実習で自分たちで仕立てた刺し網です。

今回は、ヒラメやマコガレイをはじめとし、ババガレイやアンコウなどが漁獲できました。

自分たちで仕立てた網でとる魚は感動もひとしおでしょう。

T

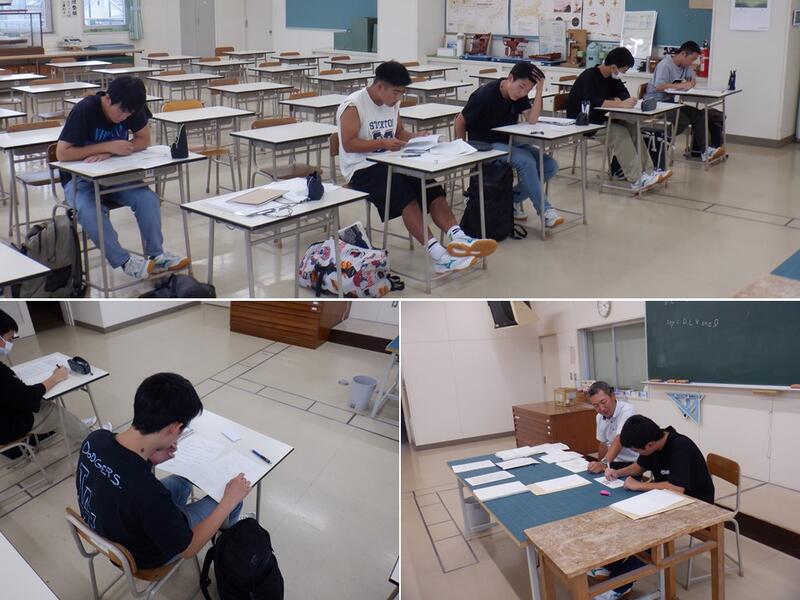

R7 小型船舶(F3) 学科教習

海洋技術科3年生の「小型船舶」では、1級小型船舶操縦士取得に向け、実際に船舶を用いた実技と船の交通ルールや特性などを学ぶ学科を通して力をつけ、11月頃の試験に挑みます。

本日(5/2)は学科試験(筆記問題)対策の授業です。

「運用」や「漁業」などの授業で学習した内容などと重複する部分もあり、それぞれの内容と関連付け、小型船舶の船長としての知識を養います。

ぜひとも全員合格を目指して引き続き頑張りましょう。

T

R7 総合実習(F2S) ②海藻相調査と海藻標本の作製

本日(4/24)は七重浜砂防提において、海藻採集を行いました。

ひとえに海藻といっても赤や緑、茶色の海藻があります。それぞれ、紅藻・緑藻・褐藻といいますが、陸上植物とは異なり水中では利用できる光の波長に制限があるため、生息する深さによって色の異なる海藻が繁茂します。

海藻の生えている場所や深さなどにも気を配りながら、海藻を採取し、最終的には押し葉標本を作製しました。しばらく乾燥にかけて、標本化できたら図鑑等で種の同定に取り組む予定です。

T

R7 課題研究(F3)2班 網仕立て

海洋技術科3年生の「課題研究」では班ごとに分かれて、それぞれのテーマで実習・研究に取り組みます。

本日(4/23)の2班「漁業後継・専攻科・船舶就職の人のための課研」では、刺し網の仕立てを行いました。

新しい網地に網針(あばり)を使って、浮子棚(あばたな)や沈子棚(あしたな)を繋いでいきます。

1年次の「水産海洋基礎実習」での編網実習を思い出し、黙々と取り組むことができました。

自分たちで作った刺し網で魚を取るのが楽しみですね。

T

R7 小型船舶・課題研究(F3) オリエンテーション

海洋技術科3年生の「小型船舶」では、1級小型船舶操縦士取得に向け、実際に船舶を用いた実技と船の交通ルールや特性などを学ぶ学科を通して力をつけ、11月頃の試験に挑みます。

また、「課題研究」では班ごとに分かれて、それぞれのテーマで実習・研究に取り組みます。

今年度は以下の4つのテーマで研究に取り組むようです。

1班:「人間と海洋ゴミ~マイクロプラスチック~」

2班:「漁業後継・専攻科・船舶就職の人のための課研」

3班:「函館湾の生き物を○○するための技術開発」

4班:「函館湾の海洋観測等における考察」

本日(4/11)はその小型船舶と課題研究のオリエンテーションを実施しました。

高校生活最後の実習になります。3年間の集大成として各自目標を持って取り組んでほしいものです。

T

R7 総合実習(F2S) ①オリエンテーション

海洋技術科では2年生でコース選択があります。

船や操船技術を学ぶ「海技コース」と海の生き物や増殖方法について学ぶ「生産コース」があり、

今年度の新2年生は11名が生産コースを選択しました。

生産コースの目玉とも言える「総合実習」において、本日(4/10)はオリエンテーションを実施しました。

実習で使用する白衣のサイズあわせや器具の名称、使い方などを学習しました。

1年間かけて様々なことに取り組み学習します。楽しみつつも怪我なく、有意義な実習になるよう取り組みましょう。

T

R6 総合実習(F3S) 地引網実習

本日(9/3)の3年生生産コース「総合実習」は地引網実習を実施しました。

今年度2回目ともあり、テキパキ作業に取り組むことができました。

2回網を引いてウグイやマコガレイの稚魚をはじめ、アオリイカやクロダイなどの函館では少し珍しい生き物たちも漁獲されました。

漁獲物は種の同定後、一部は学校へ持ち帰り飼育に取り組んでみることになりました。大きく育ってくれるでしょうか。

T

R6 総合実習(F3S) サクラマスの人工授精実習

本日(9/11)の3年生生産コース「総合実習」はサクラマスの人工授精実習を実施しました。

海洋技術科ではサクラマスの完全養殖を目指し、採卵・授精・ふ化・飼育までを一貫して取り組んでいます。

過去の先輩が本校で人工授精し今まで育ててきた、もうすぐ満3歳を迎えるサクラマスを親魚とし、人工授精に取り組みました。

採卵した卵はふ化水槽に収容し、定期的な水替えや死卵除去をしながら、ふ化まで見守っていきたいと思います。

T

R6 課題研究(漁ろう班⑦) 地引網実習

海洋技術科3年生の「課題研究」では班ごとに分かれて、それぞれのテーマで実習・研究に取り組みます。

本日(9/4)の「課題研究」(漁ろう班)は地引網実習を実施しました。

本校艇庫前と七重浜海浜公園でそれぞれ実施しました。砂防堤を挟んで隣の海域ではありますが、海底の状況や繁茂する海藻などの環境が異なることから、漁獲される生物種にも違いがみられました。

T

4級海技士取得に向けて

海洋技術科には、船乗りを目指し、本科生での船舶就職希望者や専攻科、海上技術短大への進学希望者が多くいます。

本校は5級海技士の養成施設ではありますが、さらに上級の4級取得を志す生徒向けに補習が開かれています。

複数名の意欲高い生徒が自主的に参加し、勉強を重ねています。

船舶職員として将来活躍するために、がんばって勉強して合格してください!

T

R6 総合実習(F3S) 飼育実習

本日(8/27)の3年生生産コース「総合実習」は飼育実習を実施しました。

本校には、「バイオ実習棟」という施設があり、2t淡水水槽3基と20t淡水水槽1基、2t海水水槽2基、その他多数の小型水槽で水産生物の飼育を実施しています。

水槽は半閉鎖循環方式となっており、日頃のメンテナンスも重要な飼育作業です。

今回は、水槽や濾過槽の掃除、後日実施するサクラマスの人工授精のためのふ化水槽の準備を行いました。

ふ化水槽では、トリカルネットを加工し、卵の収容から仔魚育成まで一貫して管理できるようなカゴを製作・設置しました。

生き物の飼育の大変さが感じられたのではないでしょうか。

T

R6 総合実習(F3S) 育成かきの管理

本日(7/16)の3年生生産コース「総合実習」は育成かきの管理を実施しました。

昨年度の2年次の実習にて天然採苗に取り組んだかきはあれから1年が経ち、5~10cmほどに成長していました。

その他にも先輩が過去に採苗した数年物のかきが垂下されていますが、そのかきや垂下しているカゴにはたくさんの付着生物がついています。

ホヤやイガイなどの付着生物は直接かきへ悪影響を与えることはありませんが、エサとなるプランクトンの取り合いになったり、垂下カゴの網の目がつまり海水の流動が悪くなる他、カゴの重量が増加しロープやカゴが壊れるなどの問題が起きます。

そこで、定期的に付着生物の除去を行い、きれいになったカゴにかきを入れて海に戻します。

T

R6 総合実習(F3S) 漁ろう実習④(雑かご・ツブカゴ)

本日(7/9)の3年生生産コース「総合実習」は雑かご・ツブカゴによる漁ろう実習を実施しました。

本校では、道知事より特別採捕許可を得て、漁ろう実習を行っています。漁具・漁法としては「刺し網」「雑かご」「ツブカゴ」「アナゴ筒」「地引網」などを行っています。

漁ろう作業を通して、漁具・漁法の理解を図るほか、船上作業や生物調査について学習します。

今回は、以前にも取り組んだ雑かごのほかツブカゴも投入しており、それぞれの漁獲物の差異などにも注目することができました。

T

R6 小型船舶(F3) 実技

海洋技術科3年生では、「小型船舶」で国家資格である1級小型船舶操縦士の取得に向けた授業をおこなっています。

小型船舶の免状取得には、学科(筆記問題)と実技(操船)があり、班別に分かれて学科・実技それぞれの授業・試験対策を行っています。

実技対策では、実際に教習艇を用いて、操船を行っています。

基本的な操作に始まり、蛇行運転や人命救助などの各種項目に取り組みます。

早い班は夏までに実技試験が終了しますが、合格できるよう家庭でも復習をかかさずに!

T

R6 課題研究(漁ろう班⑥) 雑かご実習

海洋技術科3年生の「課題研究」では班ごとに分かれて、それぞれのテーマで実習・研究に取り組みます。

本日(7/5)の「課題研究」(漁ろう班)は雑かご実習を実施しました。

先日の実習(該当記事:R6 課題研究(漁ろう班④) 刺し網実習)で仕掛けた雑かごを揚げましたが、マダコやアナゴ、ソイなどの魚類は少量で、ウニやヒトデ、巻貝類が多数漁獲されました。

漁ろう実習を複数回経験し、作業にも慣れ、動きにキレが出てきましたね。

T

R6 総合実習(F2S) マガキの観察

本日(7/4)の2年生生産コース「総合実習」はマガキの観察を行いました。

今回使用したかきは本校にて天然採苗された「マガキ」です。

かきは二枚貝の仲間であり、左殻で岩などの基質に固着し生活します。

そんなかきの内・外部形態について、詳しく観察しスケッチを行いました。

T

R6 課題研究(漁ろう班⑤) 雑かご・刺し網実習

海洋技術科3年生の「課題研究」では班ごとに分かれて、それぞれのテーマで実習・研究に取り組みます。

本日(7/3)の「課題研究」(漁ろう班)は雑かご・刺し網実習を実施しました。

ヒラメや巻貝類が漁獲されましたが、それ以上に海藻類が多く網にかかっており大変な作業となりました。

本日投入した雑かごは2日後の実習で取り上げることになります。何がかかっているかな?

T

R6 総合実習(F3S) 漁ろう実習③(雑かご)

本日(7/2)の3年生生産コース「総合実習」は雑かごによる漁ろう実習を実施しました。

本校では、道知事より特別採捕許可を得て、漁ろう実習を行っています。漁具・漁法としては「刺し網」「雑かご」「ツブカゴ」「アナゴ筒」「地引網」などを行っています。

漁ろう作業を通して、漁具・漁法の理解を図るほか、船上作業や生物調査について学習します。

今回は,後日の実習用に刺し網を投入したのち雑かごにも取り組みましたが、風が強く約半数の生徒が船酔いに悩まされる中での作業となりました。

余裕のある生徒がフォローしながら、酔いの辛さを堪えそれぞれの作業に取り組むことができました。

T

R6 フィッシングコンテストが開催されました

R6フィッシングコンテストが開催されました。

今回は漁艇「ほくほう」をもちいて、沖防波堤でのロックフィッシュ狙いや入船漁港沖でのヒラメ狙いで釣りを行いました。

生徒それぞれのこだわりの釣りで釣果をあげていました。

特に、沖防波堤近くでは良型のアイナメ(アブラコ)を筆頭に様々な魚が顔を見せてくれました。

最後には、本校艇庫付近のゴミ拾いを実施し、フィッシングコンテスト終了となりました。

T

R6 総合実習(F2S) 釣り実習

本日(6/27)の2年生生産コース「総合実習」は釣り実習を実施しました。

事前に自分たちで作成した釣り仕掛けを用い、七重浜砂防提での釣りに取り組みました。

釣りが初めての生徒もいましたが、楽しみつつ行うことができました。

T

R6 海洋生物(F1) 魚類の浸透圧調整

海洋技術科1年生では、専門教科の授業に「海洋生物」という授業があります。

この授業では、海や川にいる魚を始め、多種多様な水中動植物について学びます。

本日(6/25)は、魚類の浸透圧調節についての実験を行いました。

魚類の体は塩分濃度約1%、淡水は約0%、海水は3.4%です。

常に水中過ごす魚にとって、浸透圧の関係から海水魚であれば常に脱水の危険、淡水魚であれば常に水分が体に入ってくる状態であり、体内の塩分濃度を一定に保つため常に浸透圧調節を行う必要があります。

そのため、通常であれば、淡水魚を海水に、海水魚を淡水に入れると死んでしまいます。

海水魚と淡水魚が混泳できる ”魔法の水” を用い、実際に同じ水槽へ魚をいれ、様子を確認するとともに魚類の浸透圧調節について学びました。

T

R6 総合実習(F3S) 漁ろう実習②(地引網)

本日(6/25)の3年生生産コース「総合実習」は地引網による漁ろう実習を実施しました。

本校では、道知事より特別採捕許可を得て、漁ろう実習を行っています。漁具・漁法としては「刺し網」「雑かご」「ツブカゴ」「アナゴ筒」「地引網」などを行っています。

漁ろう作業を通して、漁具・漁法の理解を図るほか、船上作業や生物調査について学習します。

今回は地引網に取り組みましたが、2年生でも一度行っていたため、スムーズに取り組めました。

かなり潮が引いたタイミングでの実施だったため、通常より沖からの網入れとなりましたが、そのおかげか普段あまり見られないシタビラメを始め、マコガレイやネズミゴチ、ギンポなどが漁獲されました。

T

R6 コープさっぽろにてまぐろ販売をしました!

海洋技術科 海技コースでは、2年生の冬に長期乗船実習を行います。

海技士養成のための乗船ですが、実習の一端としてマグロはえ縄漁を行います。

この度、昨年度の乗船実習にて漁獲されたマグロがコープさっぽろ様で販売されることになり、海洋技術科の売り子として販売のお手伝いをさせていただくことになりました。

売り場のお手伝いをしたのは、実際に昨年度マグロを獲った現3年生です。

自らの手で獲ったまぐろを販売し、大変良い経験になった様子でした。

函水生の獲ったマグロのお味はいかがだったでしょうか?

T

R6 小型船舶(F3) 学科

海洋技術科3年生では、「小型船舶」で国家資格である1級小型船舶操縦士の取得に向けた授業をおこなっています。

小型船舶の免状取得には、学科(筆記問題)と実技(操船)があり、班別に分かれて学科・実技それぞれの授業・試験対策を行っています。

学科対策の授業は午後の時間帯に3時間連続ともあり眠たいこともありますが、資格取得に向けて頑張っています!

T

R6 総合実習(F2S) クロソイ仔魚の観察

本日(6/20)の2年生生産コース「総合実習」は実体顕微鏡を用いたクロソイ仔魚の観察を行いました。

春にクロソイの親魚を捕獲し、本校にて産出、今日まで飼育に取り組んでいたクロソイですが、成長も進みかなり親に似た姿形になってきました。

この後も継続的に飼育を続け、来たるタイミングで放流にも取り組みたいとおもいます。

T

R6 総合実習(F2S) 海洋調査

本日(6/13)の2年生生産コース「総合実習」は海洋調査を行いました。

漁艇「ほくほう」を用い、函館湾の表層水温・塩分濃度・透明度・水色・底質などを調べるとともに、各調査器具の取扱いについて学習しました。

また、先日の実習で製作したアカザラガイの採苗器を本校艇庫のポンツーン(浮桟橋)に設置しました。うまく採苗できると良いですが。。。結果はまた後日。

T

R6 課題研究(漁ろう班④) 刺し網実習

海洋技術科3年生の「課題研究」では班ごとに分かれて、それぞれのテーマで実習・研究に取り組みます。

本日(6/12)の「課題研究」(漁ろう班)は刺し網実習を実施しました。

大型のババガレイやヒラメ、マコガレイなどが漁獲されましたが、自分たちで仕立てた刺し網で魚を獲るのは感動もひとしおですね。

T

R6 総合実習(F3S) 漁ろう実習①(刺し網)

本日(6/4)の3年生生産コース「総合実習」は刺し網による漁ろう実習を実施しました。

本校では、道知事より特別採捕許可を得て、漁ろう実習を行っています。漁具・漁法としては「刺し網」「雑かご」「ツブカゴ」「アナゴ筒」「地引網」などを行っています。

漁ろう作業を通して、漁具・漁法の理解を図るほか、船上作業や生物調査について学習します。

今回は刺し網に取り組みましたが、慣れない作業かつ揺れる船上での作業に苦労しつつ、行うことができました。

漁果としては、ババガレイやマコガレイの他、カスベやウマヅラハギなどが漁獲されました。

帰港時には操船体験も行いましたが、普段小型船舶の実技教習に使用している教習艇とは大きさや操作が異なり、それぞれの特性に気づけたようです。

T

R6 課題研究(アマモ班③) カキ養殖かごの生物相

海洋技術科3年生の「課題研究」では班ごとに分かれて、それぞれのテーマで実習・研究に取り組みます。

本日(5/31)の「課題研究」(アマモ班)はかき養殖かごの生物相調査を実施しました。

海洋技術科では人工・天然採苗でのマガキの養殖に取り組んでいます。採苗されたかき稚貝は成育させるため、かごに入れて本校艇庫のポンツーン(浮桟橋)に吊るされています。

そのかごには多数の付着生物や海藻がつき、多様な生態系が構成されています。

今回は、かきかご1つにすむ生物を調査し、生物相を知ることができました。

T

R6 総合実習(F2S) プランクトン調査

本日(5/30)の2年生生産コース「総合実習」はプランクトン調査を行いました。

ぱっと見では気づきにくいですが、水中には非常にたくさんのプランクトンがいます。

プランクトンは「海のコメ」とも呼ばれるほど、水中の多様な生物のエサとなる、なくてはならない存在です。

そんなプランクトン達をプランクトンネットで採集し、顕微鏡で観察しました。

採集した海水を覗くと多種多様なプランクトンが見られ、動き回る動物プランクトンや形のきれいな植物プランクトンなどを観察することができました。

T

R6 総合実習(F3S) 漁ろう用ロープワーク

本日(5/28)の3年生生産コース「総合実習」は漁ろう用ロープワーク実習を実施しました。

いよいよ、漁ろう実習が次週から行われます。

いままで実習で様々なロープワークについて学んできましたが、その応用的実践として、漁ろうに使用するロープワークの確認を行いました。

漁具によりロープの固さや太さが異なります。そのロープごとに合わせた結びや、揺れる船上でも解きやすく、海中で自然には解けづらいような応用ロープワークを習得しました。

何度も繰り返し練習して、さっと結んでさっと解けるようになりましょう。

T

R6 課題研究(漁ろう班③) 刺し網実習

海洋技術科3年生の「課題研究」では班ごとに分かれて、それぞれのテーマで実習・研究に取り組みます。

本日(5/24)の「課題研究」(漁ろう班)は刺し網実習を実施しました。

先日、自分たちで仕立てた刺し網を用い、漁ろう作業に取り組みました。

トラザメやエゾメバルを始めとし、ババガレイや座布団ヒラメも顔を見せてくれました。

専攻科希望者や漁業後継として漁師を志す生徒がほとんどだと思いますので、実習を通して様々な事を学んでほしいと思います。

T

R6 総合実習(F2S) 海藻標本の作製

本日(5/23)の2年生生産コース「総合実習」は海藻の押し葉標本の製作を実施しました。

本校艇庫の隣に位置する七重浜砂防提には多種多様な海洋植物が繁茂しています。

先日の実習(該当記事:R6 総合実習(F2S) 海藻調査)で採集した海藻を押し葉にし、種の同定を行いました。

種の同定とは、図鑑などを参考に動植物の生態的・形態的特徴から種名を明らかにすることです。

それぞれの見た目や分布域を参考に海藻の名前を調べ、標本ラベルを作成し、標本と一緒にラミネートして完成です。

標本作製には、生きていた姿を再現し、美しく固定することも重要です。うまくできたかな?

T

R6 総合実習(F3S) 石おもりとビン玉浮きの作製

本日(5/21)の3年生生産コース「総合実習」は石おもりとビン玉浮きの作製を実施しました。

2年次の生産コース「総合実習」では、種苗生産や解剖などの生き物を扱う実習が主軸となっていましたが、3年生では漁ろう実習がメインになってきます。

その漁ろう実習と関連付けて、漁具に使用する石おもりとビン玉浮きの保護網を作成しました。

石やビン玉の形にあわせて編み込むのに苦労しながら、熱心に取り組むことができました。

石おもりは今後の漁具や採苗器等に有効に活用します。

T

R6 水産海洋基礎実習(F1) カッター実習①

海洋技術科の1年生では「水産海洋基礎実習」があります。この実習では、夏に行われる体験乗船実習のほか、集散訓練やロープワーク、編網、カッターでの漕艇訓練を行います。

「カッター」とは救命艇の1つであり、漕ぎ手12人が息を合わせて櫂(かい※オールのこと)を使って漕ぎます。

うまく漕ぎ手が息を合わせないと、疲れるばかりで前に進みませんので、クラスの団結力が試されます。

本日(5/20)は、概要説明のみとなりましたが、今度は実際に漕いでみましょう。うまく漕げるようになるかな?

T

R6 総合実習(F2S) 海藻調査

本日(5/16)の2年生生産コース「総合実習」は七重浜の海藻相調査を行いました。

本校艇庫の隣に位置する七重浜砂防提には多種多様な海洋植物が繁茂しています。

一般的なコンブやワカメなどの「海藻」のほか、イネ科であるアマモなどの「海草」など、色とりどりの植物が生息しています。

今回は、どんな海藻・海草がどのように繁茂しているか、実際に採取して調査を行いました。

生徒諸君、水深ごとに海藻の種類や色が異なることには気づいたでしょうか?

T

R6 課題研究(アマモ班②) 調査準備

海洋技術科3年生の「課題研究」では班ごとに分かれて、それぞれのテーマで実習・研究に取り組みます。

本日(5/15)の「課題研究」(アマモ班)は今後の調査に用いる器材の準備を行いました。

先日の実習(該当記事:R6 課題研究(アマモ班①) 生息域調査)では、無線式のラジコンボートを用いた調査を実施しましたが、今後はシーカヤックやROVによる調査も実施予定です。

多方面から、七重浜のアマモについて解明します。

T

R6 総合実習(F3S) PPバンドかごの製作②

本日(5/14)の3年生生産コース「総合実習」はPPバンドかごの製作を実施しました。

前回(該当記事:R6 総合実習(F3S) PPバンドかごの製作①)に引き続き、PPバンドを編み込んでいきます。全体がある程度できてきたところから、きれいな見た目になるようにすき間をつめたりなど、形を整えつつ編む必要があります。

早い生徒は2個目にも挑戦し、色の組合せや、高さや形を工夫して、唯一無二のMYかごを製作しました。

勉強机のペン立てにするもよし、簡易のゴミ箱にするもよし、愛着もって活用してあげてくださいね。

T

R6 課題研究(漁ろう班②) 網の仕立て

海洋技術科3年生の「課題研究」では班ごとに分かれて、それぞれのテーマで実習・研究に取り組みます。

本日(5/8)の「課題研究」(漁ろう班)は網の仕立てを実施しました。

今年度用に、新しい網地に浮子棚と沈子棚と編みつけました。

一年生の「水産海洋基礎実習」での編網実習の経験がここで活きてきます。

自分たちで仕立てた網での漁ろう作業は楽しみですね。

T

R6 総合実習(F3S) PPバンドかごの製作①

本日(5/7)の3年生生産コース「総合実習」はPPバンドかごの製作を実施しました。

ほとんどのものはお金を出せば手に入る世の中ですが、時には工夫して自らの手で作ることも重要です。

今回は荷物の梱包や固定に用いるPPバンドを編み込んでカゴの製作に取り組みました。

きれいに均等に編み込む所に苦労しつつ、集中して取り組んでいました。

次回は完成品をお見せ出来そうです。期待!

T

R6 小型船舶(F3)

海洋技術科3年生では、「小型船舶」で国家資格である1級小型船舶操縦士の取得に向けた授業をおこなっています。

小型船舶の免状取得には、学科(筆記問題)と実技(操船)があり、班別に分かれて学科・実技それぞれの授業・試験対策を行っています。

今まで受けてきた専門教科の授業の内容も活かしつつ、小型船舶の船長として理解すべき事柄について学ぶとともに、実際に船舶の操縦にも取り組みます。

覚えることも多いですが、資格の取得に向け頑張っていきましょう!

T

R6 総合実習(F3S) 釣り実習

本日の3年生生産コース「総合実習」は釣り実習を実施しました。

先日の実習(該当記事:R6 総合実習(F3S) 釣り仕掛けの製作)にて自らが作った仕掛けを用い、七重浜砂防提にて釣りを行いました。

初めて釣りをする生徒もいましたが、釣り道具の使用方法などについても学ぶことができました。

今度は沖堤防に渡っての釣り実習も実施したいですね。

T

R6 総合実習(F2S) 初期餌料の培養

本日の2年生生産コース「総合実習」は初期餌料の培養実習を実施しました。

初期餌料とは、生まれたての生物に与える微小な生きたエサの事です。一般的には植物、動物プランクトンが用いられます。いわば、海の生き物のベビーフードです。

本校では、植物プランクトンの「キートセロス」「ナンノクロロプシス」や動物プランクトンの「アルテミア」「シオミズツボワムシ」を培養して利用しています。

今回はそれぞれの初期餌料の培養方法や、取扱いについて学びました。

2年生の実習では種苗生産が主軸ですが、初期餌料の培養が要ですよ!

T

R6 課題研究(アマモ班①) 生息域調査

海洋技術科3年生の「課題研究」では班ごとに分かれて、それぞれのテーマで実習・研究に取り組みます。

本日(4/24)の「課題研究」(アマモ班)はラジコンボートによる生息域調査を実施しました。

無線式のラジコンボートに水中カメラとGPSを搭載し、七重浜海水浴場の海域を走らせました。

後日、映像を確認してアマモが繁茂している場所を調べます。

T

R6 総合実習(F3S) 釣り仕掛けの製作

本日の3年生生産コース「総合実習」は釣り仕掛けの製作を実施しました。

針にテグスを結び、ヨリモドシやビーズなども用いて仕掛けを作りました。

細かい作業が多く、苦戦しながらも「胴突き仕掛け」と「カレイ仕掛け」を仕上げました。

来週天気がよければ、実際に作った釣り仕掛けで釣りをしてみましょう!

T

R6 資源増殖(F2S) 産卵床の製作

本日(4/19)の2年生生産コース「資源増殖」は科目内実習としてキンギョ産卵床の製作を行いました。

「資源増殖」の授業では ”つくり育てる漁業” について学びます。

水温も上がり、そろそろキンギョの産卵期となることから、スズランテープを割いて産卵床を製作しました。

今年も上手く卵を産みつけてくれるかな?

T

R6 総合実習(F2S) アカザラガイについて

本日(4/18)の2年生生産コース「総合実習」はアカザラガイの解剖、採苗器の製作を行いました。

2年生の実習では、つくる漁業である栽培漁業についての実習がメインとなります。

アズマニシキガイの北方型であり、ホタテガイの仲間であるアカザラガイは食用にもされる二枚貝です。ホタテガイよりも小型で、貝殻の ”みみ” が片側にしかないなどの形態的特徴の他、生活史も異なります。

そんな、アカザラガイを解剖により内・外部形態の観察をするとともに、採苗器の製作を行いました。

後日、採苗器は本校艇庫のポンツーン(浮桟橋)に設置します。

T

R6 課題研究(漁ろう班①) 網の解体

海洋技術科3年生の「課題研究」では班ごとに分かれて、それぞれのテーマで実習・研究に取り組みます。

本日の「課題研究」(漁ろう班)は網の解体を実施しました。

昨年度使用した刺し網をばらし、浮子(あば)や縄は再使用、網は貝類の採苗器などに利用します。

また、漁ろう作業に用いるロープワークも本番に備え、実戦形式で復習を行いました。

連休明けからは漁ろう作業に取り組みたいです。さて、今年はどんな魚たちに出会えるでしょうか?

T

R6 総合実習(F3S) 艇庫開き

本日の3年生生産コース「総合実習」は艇庫開きを実施しました。

冬の間使用されていなかった艇庫ですが、雪も解け、今年度の実習に備えて準備に取り組みました。

漁ろうなどに用いる漁艇「ほくほう」はオーニングを外し、浮き桟橋にはフェンダーを取り付け、艇庫内も物品の整理や掃除などを行いました。

今年度も様々な実習がありますが、集中して取り組んで行きましょう!

T