海洋技術科の取り組みを紹介します!

R7 総合実習(F3S) ダイビング実習①

海洋技術科3年生生産コースの本日(9/9)の実習はダイビング実習でした。

2年生でもスキンダイビングに取り組みましたが、今回は1年ぶりのスキンダイビングの復習と応用編として空気ボンベを背負ったスクーバダイビングについて学びました。

スキンダイビングでは基本的なスノーケルクリアやマスククリア、ヘッドファーストによる潜行やフィンワークを確認しました。

後半にはスクーバダイビングの機材を実際に装着し、基本的な取り扱いについて学びました。

来週は本格的にスクーバダイビングに挑戦します。

T

R7 総合実習(F2S)⑫魚類の年齢査定

本日(9/3)は魚類の年齢査定を行いました。

人間と違って魚に年齢を聞いても教えてはくれませんが、体の特定の部位を観察することで年齢を知ることができます。

魚類の場合は耳石や鱗、脊椎骨などに輪紋が形成され、木の年輪のように輪紋を読み取ることで年齢を知ることができます。

今回は、様々な魚の耳石や鱗を顕微鏡で観察し、年齢査定を行いました。

なお、耳石とは炭酸カルシウムからなる石状の組織平衡感覚を担う器官です。写真のように、白く見える輪紋と黒く見える輪紋を1セットで1歳と数えます。さて、このキツネメバルは何歳でしょうか?

T

R7 総合実習(F2S)⑪ウニの人工授精

本日(8/28)はウニの人工授精を行いました。

キタムラサキウニを用い、内・外部形態の観察とともに、kcl注入法で卵と精子を取り出し、授精させました。

顕微鏡で未受精卵、受精卵、幼生(受精後6日目)を観察し、スケッチにも取り組みました。

また、使用したウニは塩素系漂白剤にて除肉し、外骨格の標本を作製しました。

今後は、得られた受精卵を飼育水槽に移し、稚ウニまで育成していきます。

幸い、状態の良い卵や精子を入手することができたため、今後の幼生の生育に期待です。

T

R7 第一回1日体験入学

本日(7/28)は1日体験入学が実施されました。

海洋技術科は学科の説明とロープワークの体験をしていただきました。

ロープワークの講師は海洋技術科3年生の生徒3名が行い、手取足取り結び方についての説明を行いました。

参加した中学生の皆さん、海洋技術科はいかがでしたか?是非とも進路選択の材料にしてもらえればと思います。

また、今回参加できなかったという人は10月4日にも第二回がありますので、少しでも興味がある人は是非とも申し込みをしてみてくださいね。

T

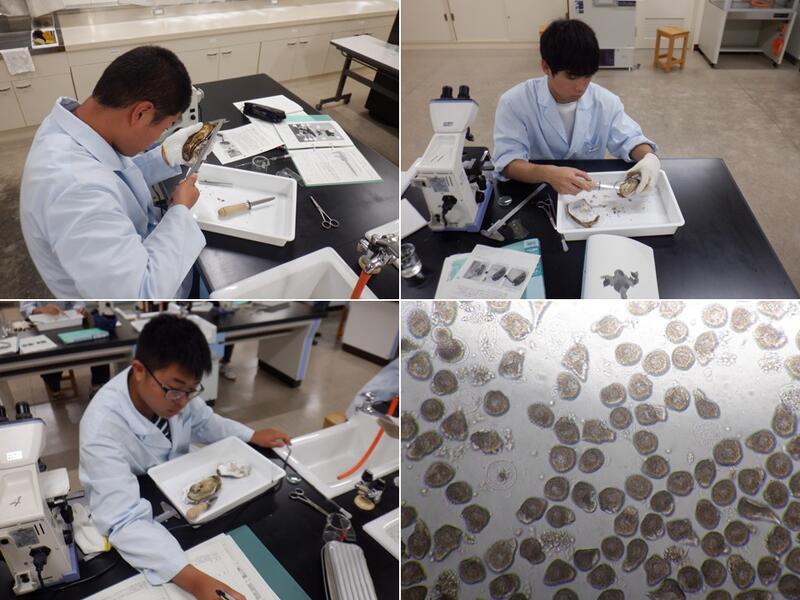

R7 総合実習(F2S) ⑩マガキの人工授精

本日(7/17)はマガキの人工授精を行いました。

先日の実習では天然採苗にもちいる採苗器を製作しましたが、今回は人工採苗に挑戦です。

一人一つカキをむき、内外部形態の観察、生殖巣を切開し得られた卵と精子を受精させます。

卵や精子、受精卵は顕微鏡でも観察を行いました。

ここから新しい命が産まれると思うと神秘的ですよね。

T

R7 総合実習(F2S) ⑨釣り実習

本日(7/10)は釣り実習を行いました。

先日の実習で製作した「ブラー仕掛け」を用い、本校艇庫横の七重浜防砂堤にて釣りに挑戦しました。

釣りが全くの初めてである生徒も多い中、エサのイソメを自分で針に付け、作った仕掛けをキャスト!

短い時間ながらも、マゴチやフグ、マコガレイなどを釣り上げることができました。

T

飼育生物紹介「トラザメ」

本校バイオ等では海水、淡水魚を問わず、ざまざまな海洋生物を飼育しています。

今回ご紹介するのは、「トラザメ」です。

「あ、ネコザメだ!」といいたくなるフォルムですが、トラザメです。

このトラザメは漁ろう実習で漁獲されたものを学校で飼育しているものです。

漁獲された時からおなかの大きい個体がいることはわかっていましたが、先日水槽に何かが落ちている、、、と思ったら卵でした。

サメなどの軟骨魚類の仲間には、お母さんのおなかの中で卵からふ化し稚魚で産まれる「卵胎生」と卵で産まれる「卵生」と2種の繁殖法がありますが、トラザメは後者の「卵生」です。

ラッパ状の卵殻の両端にはツタのような突起がついており、これを岩場や海藻などに固定して流されないようにします。

産まれるまでは10ヶ月程度かかりますので、赤ちゃんトラザメが産まれるまで、見守ってみたいと思います。

T

R7 課題研究(F3)2班 カゴ組み立て・カゴ投げ

海洋技術科3年生の「課題研究」では班ごとに分かれて、それぞれのテーマで実習・研究に取り組みます。

本日(7/9)の2班「漁業後継・専攻科・船舶就職の人のための課研」では、雑かごの設置を行いました。

前回は、すでに設置してあるかごをあげるのみでしたが、今回はかごの組み立てからエサ入れ、投籠を行いました。

かごを投げ入れる順番や、それに伴う積み込みの順番など、注意すべきことも多く一つ一つ確認して取り組みました。

さて、今度は何が獲れるかな?

T

R7まぐろ販売@コープさっぽろ

本日(7/5)はコープさっぽろ かじ店とほくと店にて「函水うまぐろ」の販売会を実施しました。

販売したマグロは、昨年度(令和7年1月~3月)に実施された長期乗船実習にて本校海洋技術科と機関工学科の生徒が実習で漁獲したものです。

売り場の装飾や当日の売り子を行い、生徒は実際に自分たちで獲ったマグロを販売できたことに充実感や達成感を感じていたようです。

実際にご購入いただいた皆様、お味はいかがだったでしょうか?

T

R7 総合実習(F2S) ⑧マガキ採苗器の製作

本日(7/3)はマガキの採苗器の製作を行いました。

マガキは雄が精子、雌が卵を海洋に放出し受精することで命を宿します。受精卵は発生が進むと幼生となり海を漂い泳ぎ、自然の岩などに付着することで、その場で大人のカキに成長していきます。

天然採苗においては、その幼生を採苗器で捕まえ、育成を行います。

今回はボール盤でホタテの貝殻に穴を開け、ロープに貝殻と隙間保持のための水道用ホースを通し、採苗器を製作しました。

この後海へ垂下し、採苗を行います。うまく採れることを願います。

T

R7 課題研究(F3)4班 海洋観測①

海洋技術科3年生の「課題研究」では班ごとに分かれて、それぞれのテーマで実習・研究に取り組みます。

本日(7/2)の2班「4班:「函館湾の海洋観測等における考察」」では、海洋観測を行いました。

漁艇ほくほうにて洋上での水温、透明度、水色、塩分濃度などを測定しました。

今後も定期的に観測を続け、函館湾の海洋環境について解き明かしていきたいと思います。

T

R7 海洋生物(F1) 浸透圧調節の実験

海洋技術科1年生では、水産の専門教科としての科目「海洋生物」を履修します。

この授業では、海や川に棲む生物の種類やその生態などについて学習します。

本日は(7/1)は、魚の浸透圧調節についての実験を行いました。

魚は普段、海水なら3%程度の塩分濃度、淡水なら0%程度の塩分濃度の水の中で暮らしていますが、どちらも体内塩分は1%程度です。すると浸透圧の影響で海水魚は常に脱水状態、淡水魚は水膨れの状態にあり、体内塩分を維持するため、浸透圧調節を常に行っています。

すなわち、海水魚、淡水魚ともに、それぞれの調節システムが備わっており、海水魚を淡水に、淡水魚を海水で飼育することは不可能なのですが。。。

それを可能にする「魔法の水」も存在するのです。

T

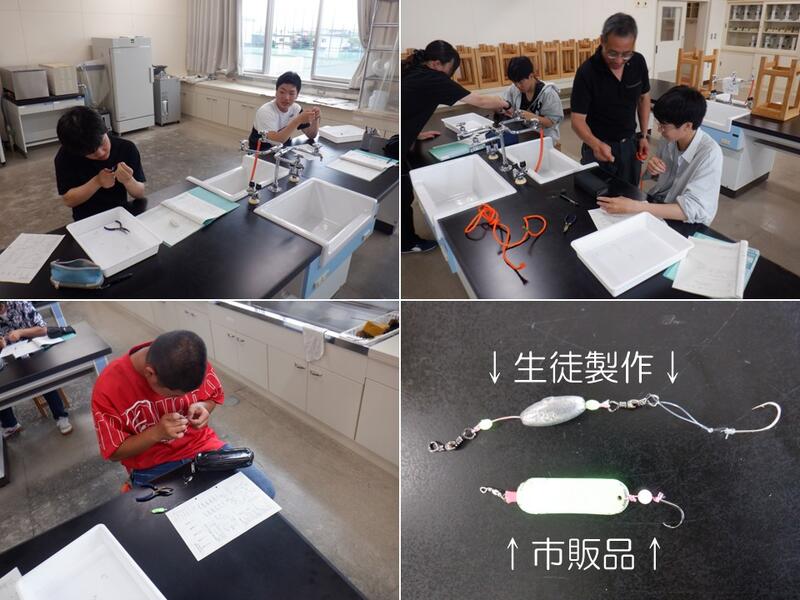

R7 総合実習(F2S) ⑦釣り仕掛けの製作

本日(6/26)は釣り仕掛けの製作を行いました。

趣味として多くの人が楽しむ「魚釣り」ですが、研究・調査には欠かせない生物採集の1種でもあります。

研究等において魚を利用する際、再放流が前提の捕獲では少ないダメージで捕獲することが求められます。また、大型漁具が使用できない水域や漁業権に抵触しない範囲での生物採集には釣りはうってつけの手法になります。

天気が良ければ次回の実習で釣りを行う予定です。そのための釣り仕掛けを製作しました。

針に糸を結び、イチから仕掛けを作り上げていきます。今まで、全く経験のない生徒も多く、細かい作業に四苦八苦している様子でした。

今回はブラー仕掛けの製作にトライ。市販品に負けず劣らずの仕掛けが完成しました!

T

R7 課題研究(F3)2班 揚網・カゴ揚げ

海洋技術科3年生の「課題研究」では班ごとに分かれて、それぞれのテーマで実習・研究に取り組みます。

本日(6/13)の2班「漁業後継・専攻科・船舶就職の人のための課研」では、刺し網の揚網とカゴ揚げを行いました。

前回に引き続き、自分たちで仕立てた刺し網ではヒラメやババガレイのほか、カナガシラやアンコウが漁獲されました。

雑カゴのほうは巻貝類やウニのほか、アナゴやトラザメが漁獲されました。

珍客アンコウには生徒も驚きと喜びが見えました。

T

R7 総合実習(F2S) ⑥地引網実習

本日(6/12)は地引網を行いました。

観光産業などにも用いられる地引網ですが、本校艇庫近隣の七重浜海水浴場において生物相の調査を目的に漁ろうを行いました。

みんなで息を合わせ人力で網を引き、苦労して漁獲した生物を生徒たちは目を輝かせて観察していました。

ウグイやマコガレイ、クロウシノシタなどが漁獲されたほか、子持ちのガザミも多く網にかかっていました。

漁獲魚種や漁獲数を確認し、それぞれを観察したのち、生き物はリリースしました。

T

R7 課題研究(F3)2班 揚網・カゴ入れ

海洋技術科3年生の「課題研究」では班ごとに分かれて、それぞれのテーマで実習・研究に取り組みます。

本日(5/30)の2班「漁業後継・専攻科・船舶就職の人のための課研」では、刺し網の揚網と雑カゴの設置を行いました。

前回に引き続き、自分たちで仕立てた刺し網ではイシガレイやヒラメ、マサバなどの魚類のほか、多くのトラザメ、ホシザメなどの軟骨魚類が漁獲されました。

また、投入した雑かごは後日の実習で取り上げることになります。何がかかっているかな?

T

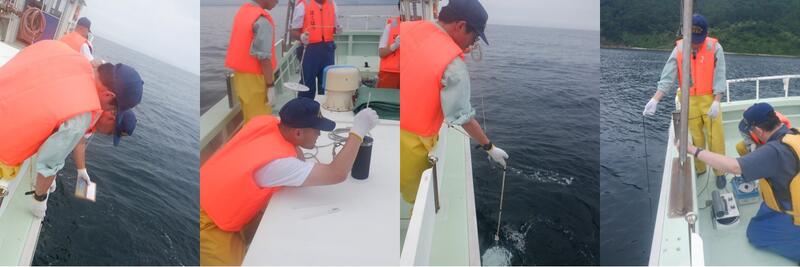

R7 総合実習(F2S) ⑤海洋調査

本日(5/29)は海洋調査を行いました。

漁艇「ほくほう」に乗船し、水深・透明度・水色・水温・塩分・底質などを各種観測機器を使用して測定しました。

観測機器の取り扱いはこの先の各種実習でも活用されるため、学んだことを今後に生かすことができればと思います。

また、2年生は「ほくほう」への乗船は初めてでしたが、潮が悪く船が揺れ、半数程度の生徒が船酔いでダウンしてしましました。今後も実習で乗船することがあります。これに懲りず頑張っていきましょう。

T

R7 水産・海洋基礎実習(F1) ロープワーク

海洋技術科1年生の「水産・海洋基礎実習」では、水産の基礎的技術を習得することを目的に、ロープワークや編網、カッター漕艇などに取り組みます。

本日(5/26)はロープワーク実習を行いました。

船を岸壁に留める時に使うもやい結び(ボーラインノット)やロープとロープを繋ぐ時に使う一重つなぎ(シングルシートベント)など、基本的なロープの結び方を学びました。

生徒諸君。ロープワークは水産高校での3年間にわたって使用しますので体で覚えてくださいね。

T

R7 総合実習(F2S) ④プランクトン調査

本日(5/22)はプランクトン調査実習を行いました。

「プランクトン」とは水中生物の生活様式による分類の一つです。小さい生き物のことではなく、水の流れに逆らって泳げないような生き物のことを指します。従って、小さな浮遊生物や幼生、クラゲなどがこれに当てはまります。

今回は、北原式表面プランクトンネットを用いたプランクトン採集と顕微鏡による観察、スケッチ、同定を実施しました。

動きの速いプランクトンなどに翻弄される生徒もいましたが、目視で見えないほどの生き物の世界に見入っている様でした。

T

R7 水産海洋基礎実習(F1) カッター実習①

海洋技術科の1年生では「水産海洋基礎実習」があります。この実習では、夏に行われる体験乗船実習のほか、集散訓練やロープワーク、編網、カッターでの漕艇訓練を行います。

「カッター」とは救命艇の1つであり、漕ぎ手12人が息を合わせて櫂(かい※オールのこと)を使って漕ぎます。

うまく漕ぎ手が息を合わせないと、疲れるばかりで前に進みませんので、クラスの団結力が試されます。

天候に恵まれれば数回実施できる予定です。いい汗かいて、いい風あびよう。

T