海洋技術科の取り組みを紹介します!

R7 総合実習(F2S) ③海藻の種同定

本日(5/15)は先日採集し、押し葉標本にした海藻の種同定を行いました。

種同定というのは、海藻や生き物などの個体がどの種に属するかを調べる作業を言います。平たく言えば、「名前を調べる」ことです。

今回は押し葉になった海藻と図鑑を見比べ、形や色などの形態的特徴や生息地、時期などを参考に各々の採集した海藻の名称を検索しました。

また、出来上がった押し葉標本は海藻の名前を書いた標本ラベルを張り付け、ラミネート加工を行いました。

T

R7 課題研究(F3)2班 刺し網

海洋技術科3年生の「課題研究」では班ごとに分かれて、それぞれのテーマで実習・研究に取り組みます。

本日(5/14)の2班「漁業後継・専攻科・船舶就職の人のための課研」では、刺し網の揚網を行いました。

使用する漁具は先日の実習で自分たちで仕立てた刺し網です。

今回は、ヒラメやマコガレイをはじめとし、ババガレイやアンコウなどが漁獲できました。

自分たちで仕立てた網でとる魚は感動もひとしおでしょう。

T

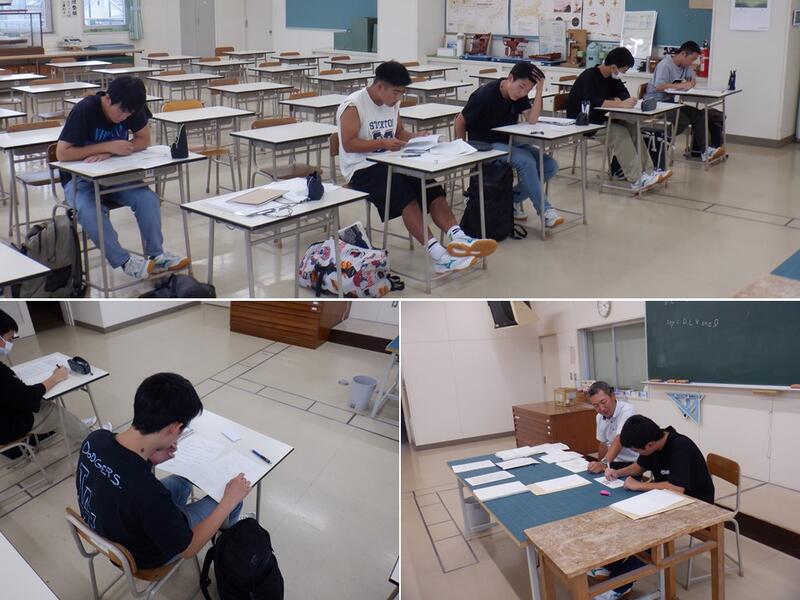

R7 小型船舶(F3) 学科教習

海洋技術科3年生の「小型船舶」では、1級小型船舶操縦士取得に向け、実際に船舶を用いた実技と船の交通ルールや特性などを学ぶ学科を通して力をつけ、11月頃の試験に挑みます。

本日(5/2)は学科試験(筆記問題)対策の授業です。

「運用」や「漁業」などの授業で学習した内容などと重複する部分もあり、それぞれの内容と関連付け、小型船舶の船長としての知識を養います。

ぜひとも全員合格を目指して引き続き頑張りましょう。

T

R7 総合実習(F2S) ②海藻相調査と海藻標本の作製

本日(4/24)は七重浜砂防提において、海藻採集を行いました。

ひとえに海藻といっても赤や緑、茶色の海藻があります。それぞれ、紅藻・緑藻・褐藻といいますが、陸上植物とは異なり水中では利用できる光の波長に制限があるため、生息する深さによって色の異なる海藻が繁茂します。

海藻の生えている場所や深さなどにも気を配りながら、海藻を採取し、最終的には押し葉標本を作製しました。しばらく乾燥にかけて、標本化できたら図鑑等で種の同定に取り組む予定です。

T

R7 課題研究(F3)2班 網仕立て

海洋技術科3年生の「課題研究」では班ごとに分かれて、それぞれのテーマで実習・研究に取り組みます。

本日(4/23)の2班「漁業後継・専攻科・船舶就職の人のための課研」では、刺し網の仕立てを行いました。

新しい網地に網針(あばり)を使って、浮子棚(あばたな)や沈子棚(あしたな)を繋いでいきます。

1年次の「水産海洋基礎実習」での編網実習を思い出し、黙々と取り組むことができました。

自分たちで作った刺し網で魚を取るのが楽しみですね。

T

R7 小型船舶・課題研究(F3) オリエンテーション

海洋技術科3年生の「小型船舶」では、1級小型船舶操縦士取得に向け、実際に船舶を用いた実技と船の交通ルールや特性などを学ぶ学科を通して力をつけ、11月頃の試験に挑みます。

また、「課題研究」では班ごとに分かれて、それぞれのテーマで実習・研究に取り組みます。

今年度は以下の4つのテーマで研究に取り組むようです。

1班:「人間と海洋ゴミ~マイクロプラスチック~」

2班:「漁業後継・専攻科・船舶就職の人のための課研」

3班:「函館湾の生き物を○○するための技術開発」

4班:「函館湾の海洋観測等における考察」

本日(4/11)はその小型船舶と課題研究のオリエンテーションを実施しました。

高校生活最後の実習になります。3年間の集大成として各自目標を持って取り組んでほしいものです。

T

R7 総合実習(F2S) ①オリエンテーション

海洋技術科では2年生でコース選択があります。

船や操船技術を学ぶ「海技コース」と海の生き物や増殖方法について学ぶ「生産コース」があり、

今年度の新2年生は11名が生産コースを選択しました。

生産コースの目玉とも言える「総合実習」において、本日(4/10)はオリエンテーションを実施しました。

実習で使用する白衣のサイズあわせや器具の名称、使い方などを学習しました。

1年間かけて様々なことに取り組み学習します。楽しみつつも怪我なく、有意義な実習になるよう取り組みましょう。

T

R6 総合実習(F3S) 地引網実習

本日(9/3)の3年生生産コース「総合実習」は地引網実習を実施しました。

今年度2回目ともあり、テキパキ作業に取り組むことができました。

2回網を引いてウグイやマコガレイの稚魚をはじめ、アオリイカやクロダイなどの函館では少し珍しい生き物たちも漁獲されました。

漁獲物は種の同定後、一部は学校へ持ち帰り飼育に取り組んでみることになりました。大きく育ってくれるでしょうか。

T

R6 総合実習(F3S) サクラマスの人工授精実習

本日(9/11)の3年生生産コース「総合実習」はサクラマスの人工授精実習を実施しました。

海洋技術科ではサクラマスの完全養殖を目指し、採卵・授精・ふ化・飼育までを一貫して取り組んでいます。

過去の先輩が本校で人工授精し今まで育ててきた、もうすぐ満3歳を迎えるサクラマスを親魚とし、人工授精に取り組みました。

採卵した卵はふ化水槽に収容し、定期的な水替えや死卵除去をしながら、ふ化まで見守っていきたいと思います。

T

R6 課題研究(漁ろう班⑦) 地引網実習

海洋技術科3年生の「課題研究」では班ごとに分かれて、それぞれのテーマで実習・研究に取り組みます。

本日(9/4)の「課題研究」(漁ろう班)は地引網実習を実施しました。

本校艇庫前と七重浜海浜公園でそれぞれ実施しました。砂防堤を挟んで隣の海域ではありますが、海底の状況や繁茂する海藻などの環境が異なることから、漁獲される生物種にも違いがみられました。

T

4級海技士取得に向けて

海洋技術科には、船乗りを目指し、本科生での船舶就職希望者や専攻科、海上技術短大への進学希望者が多くいます。

本校は5級海技士の養成施設ではありますが、さらに上級の4級取得を志す生徒向けに補習が開かれています。

複数名の意欲高い生徒が自主的に参加し、勉強を重ねています。

船舶職員として将来活躍するために、がんばって勉強して合格してください!

T

R6 総合実習(F3S) 飼育実習

本日(8/27)の3年生生産コース「総合実習」は飼育実習を実施しました。

本校には、「バイオ実習棟」という施設があり、2t淡水水槽3基と20t淡水水槽1基、2t海水水槽2基、その他多数の小型水槽で水産生物の飼育を実施しています。

水槽は半閉鎖循環方式となっており、日頃のメンテナンスも重要な飼育作業です。

今回は、水槽や濾過槽の掃除、後日実施するサクラマスの人工授精のためのふ化水槽の準備を行いました。

ふ化水槽では、トリカルネットを加工し、卵の収容から仔魚育成まで一貫して管理できるようなカゴを製作・設置しました。

生き物の飼育の大変さが感じられたのではないでしょうか。

T

R6 総合実習(F3S) 育成かきの管理

本日(7/16)の3年生生産コース「総合実習」は育成かきの管理を実施しました。

昨年度の2年次の実習にて天然採苗に取り組んだかきはあれから1年が経ち、5~10cmほどに成長していました。

その他にも先輩が過去に採苗した数年物のかきが垂下されていますが、そのかきや垂下しているカゴにはたくさんの付着生物がついています。

ホヤやイガイなどの付着生物は直接かきへ悪影響を与えることはありませんが、エサとなるプランクトンの取り合いになったり、垂下カゴの網の目がつまり海水の流動が悪くなる他、カゴの重量が増加しロープやカゴが壊れるなどの問題が起きます。

そこで、定期的に付着生物の除去を行い、きれいになったカゴにかきを入れて海に戻します。

T

R6 総合実習(F3S) 漁ろう実習④(雑かご・ツブカゴ)

本日(7/9)の3年生生産コース「総合実習」は雑かご・ツブカゴによる漁ろう実習を実施しました。

本校では、道知事より特別採捕許可を得て、漁ろう実習を行っています。漁具・漁法としては「刺し網」「雑かご」「ツブカゴ」「アナゴ筒」「地引網」などを行っています。

漁ろう作業を通して、漁具・漁法の理解を図るほか、船上作業や生物調査について学習します。

今回は、以前にも取り組んだ雑かごのほかツブカゴも投入しており、それぞれの漁獲物の差異などにも注目することができました。

T

R6 小型船舶(F3) 実技

海洋技術科3年生では、「小型船舶」で国家資格である1級小型船舶操縦士の取得に向けた授業をおこなっています。

小型船舶の免状取得には、学科(筆記問題)と実技(操船)があり、班別に分かれて学科・実技それぞれの授業・試験対策を行っています。

実技対策では、実際に教習艇を用いて、操船を行っています。

基本的な操作に始まり、蛇行運転や人命救助などの各種項目に取り組みます。

早い班は夏までに実技試験が終了しますが、合格できるよう家庭でも復習をかかさずに!

T

R6 課題研究(漁ろう班⑥) 雑かご実習

海洋技術科3年生の「課題研究」では班ごとに分かれて、それぞれのテーマで実習・研究に取り組みます。

本日(7/5)の「課題研究」(漁ろう班)は雑かご実習を実施しました。

先日の実習(該当記事:R6 課題研究(漁ろう班④) 刺し網実習)で仕掛けた雑かごを揚げましたが、マダコやアナゴ、ソイなどの魚類は少量で、ウニやヒトデ、巻貝類が多数漁獲されました。

漁ろう実習を複数回経験し、作業にも慣れ、動きにキレが出てきましたね。

T

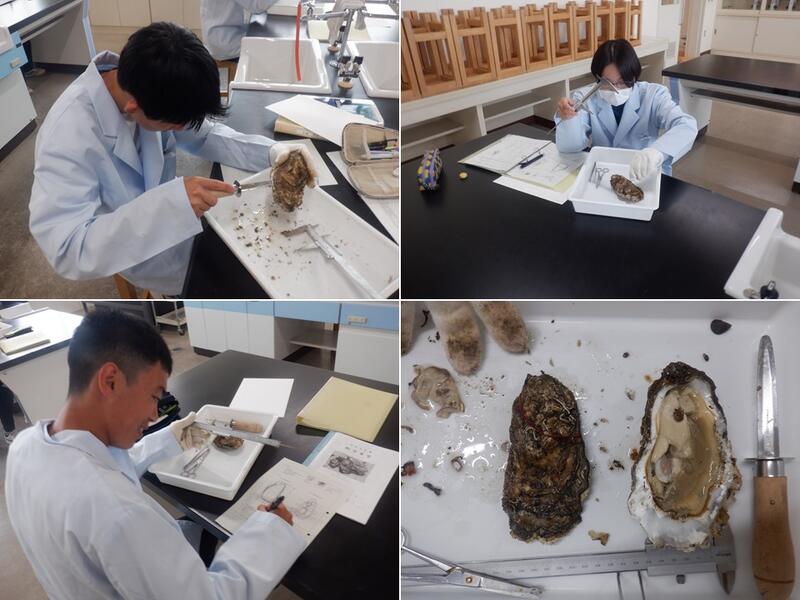

R6 総合実習(F2S) マガキの観察

本日(7/4)の2年生生産コース「総合実習」はマガキの観察を行いました。

今回使用したかきは本校にて天然採苗された「マガキ」です。

かきは二枚貝の仲間であり、左殻で岩などの基質に固着し生活します。

そんなかきの内・外部形態について、詳しく観察しスケッチを行いました。

T

R6 課題研究(漁ろう班⑤) 雑かご・刺し網実習

海洋技術科3年生の「課題研究」では班ごとに分かれて、それぞれのテーマで実習・研究に取り組みます。

本日(7/3)の「課題研究」(漁ろう班)は雑かご・刺し網実習を実施しました。

ヒラメや巻貝類が漁獲されましたが、それ以上に海藻類が多く網にかかっており大変な作業となりました。

本日投入した雑かごは2日後の実習で取り上げることになります。何がかかっているかな?

T

R6 総合実習(F3S) 漁ろう実習③(雑かご)

本日(7/2)の3年生生産コース「総合実習」は雑かごによる漁ろう実習を実施しました。

本校では、道知事より特別採捕許可を得て、漁ろう実習を行っています。漁具・漁法としては「刺し網」「雑かご」「ツブカゴ」「アナゴ筒」「地引網」などを行っています。

漁ろう作業を通して、漁具・漁法の理解を図るほか、船上作業や生物調査について学習します。

今回は,後日の実習用に刺し網を投入したのち雑かごにも取り組みましたが、風が強く約半数の生徒が船酔いに悩まされる中での作業となりました。

余裕のある生徒がフォローしながら、酔いの辛さを堪えそれぞれの作業に取り組むことができました。

T

R6 フィッシングコンテストが開催されました

R6フィッシングコンテストが開催されました。

今回は漁艇「ほくほう」をもちいて、沖防波堤でのロックフィッシュ狙いや入船漁港沖でのヒラメ狙いで釣りを行いました。

生徒それぞれのこだわりの釣りで釣果をあげていました。

特に、沖防波堤近くでは良型のアイナメ(アブラコ)を筆頭に様々な魚が顔を見せてくれました。

最後には、本校艇庫付近のゴミ拾いを実施し、フィッシングコンテスト終了となりました。

T