品質管理流通科とは

食品を凍結する理由

品質管理流通科3年生は総合実習にて凍結曲線について学びました。

食品は冷凍して-18℃以下にすることにより微生物の増殖が抑えられるので長持ちしますが

その温度までにいかに早く到達するかが重要です。

理由はゆっくり冷凍(緩慢凍結)すると細胞の中の水分が凍結する時に細胞壁を壊し

解凍する時に溶け出るドリップという液にうま味や栄養が逃げてしまうからです。

生徒たちは氷に塩を混ぜた寒剤で魚を冷やしながら凍るまでの温度変化を

温度計とストップウォッチとにらめっこしながら記録しグラフ化していました。

ちなみに今回使用した魚の「うみたなご」はメスのお腹の中で泳げる程度まで大きくなってから

産む卵胎生で稚魚をたくさん産むので東北地方では安産祈願として食べられたりしますが

山陰地方では逆子を避ける意味で妊婦さんに食べさせない風習があります。

消化酵素の役割を知る

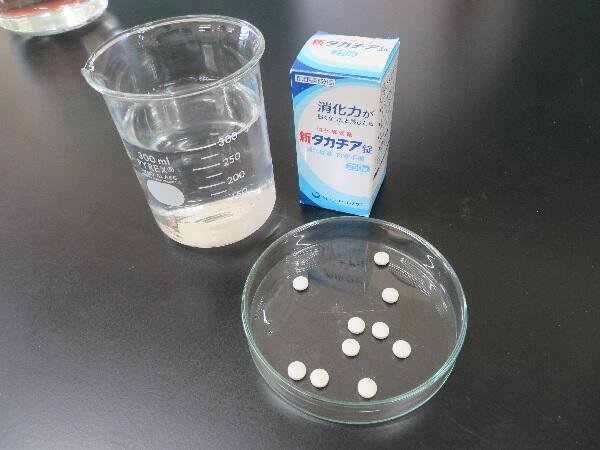

品質管理流通科2年生は食品サイエンス実習で市販の消化酵素剤を使用しその効果を確認しました。

消化酵素は唾液や大根などに含まれますが米飯などを食べる時によく噛んだり

大根おろしにして一緒に摂取するとでんぷんを分解して胃腸の消化を助けてくれるので

これらの酵素のアミラーゼ(ジアスターゼ)は胃腸薬などに成分として含まれていることがあります。

実験ではでんぷん水溶液にタカヂア錠(写真)を乳鉢ですりつぶしたものを入れ

人の体温ぐらいまで温めてでんぷんがきちんと分解されているかなどの確認をしました。

ちなみに今回使用した消化酵素のタカヂアスターゼは1894年に高峰譲吉博士によって発見され

その優れた効能から小説「吾輩は猫である」にも登場します。

線路が横にあるということは

品質管理流通科の実験室からは春になると桜が見えることは前に書きましたが

本校の横には線路があり七重浜駅も近くとても通いやすい学校なんですよ。

ですからいつもガタンゴトンと遠くで響かせながら走る貨物列車やいさりび鉄道なども

本校の風景の一部と言っても過言ではありません(注:言い過ぎ)。

そしてうちの実験室からは時季になると本州からきている特別列車のTRAIN SUITE四季島も

見ることができます(下の写真は実験室ではなく校舎外のグラウンド横から撮影)。

ちなみに四季島が走行するのは授業中なので集中している生徒たちは気付くはずがないのですが

なぜか歓声が上がる時があります。

浴衣の着つけ講座

品質管理流通科1年生は家庭科の授業で浴衣の着つけを学びました。

これは浴衣の着つけをとおして日本文化を理解し和の心と美を育むと共におもてなしの精神を培う事を

目的に日本時代衣装文化保存会が主催し小林豊子きもの学院の協力により毎年実施されています。

生徒たちは戸惑いながらも楽しそうに着つけに取り組んでいました。

ちなみにこの着つけ講座は本校では1年生全員に実施しています。

顕微鏡の使用方法について学んでみる

品質管理流通科1年生は水産海洋基礎実習の授業で顕微鏡の使い方を学ぶために

玉ねぎ細胞の観察をしました。

中学校でこの実験をしたことがある生徒でも本学科にあるちょっとお高い顕微鏡で観察すると

今まで見たことが無いくらい鮮明に見えて感動したり逆に気持ち悪がっていました。

ちなみに今回は玉ねぎの内側と外側の細胞をカミソリで切り取って酢酸カーミン(アセトカルミン)で

細胞核を染色しましたがカミソリを初めて見た生徒も多く時代を感じました。

ガスバーナーを使ってみる

品質管理流通科1年生は水産海洋基礎実習の授業で2年生になってから取り組む

化学実験や微生物実験に欠かせないガスバーナーの使い方をその構造から学びました。

実際にひとりずつガス元栓を開き安全な着火・消火まで体験しました。

ちなみに昔は着火にマッチを使用しましたが現在は着火ライターを使用しています。

考えてみると現在の生活の中でマッチを買うこともみることも少なくなりましたね。

ろ紙のひだ折り

品質管理流通科2年生は実験に使用するろ紙のひだ折りに取り組みました。

これはろ紙を山折り谷折りの順に折ることにより使用できる表面積が増えるため

漏斗(ろうと)を使ったろ過実験の時スピードが早くなるのでよく利用します。

生徒たちは苦労しながら折っていました。

ちなみにたくさんひだを折るのでゴシゴシと力を入れて折ると

中心部分のとんがった部分に穴が開いてしまい台無しになってしまいます。

初めての考査

6月16日月曜日から3日間の中間考査が始まりました。

品質管理流通科1年生にとって高校入学後初めての定期考査(テスト)ですので

担任の先生から考査に当たっての注意と檄が飛んでいます。

努力は必ず報われますので結果を楽しみにがんばってほしいと思います。

ちなみに一日に実施される考査科目数は最大4科目までとなっています。

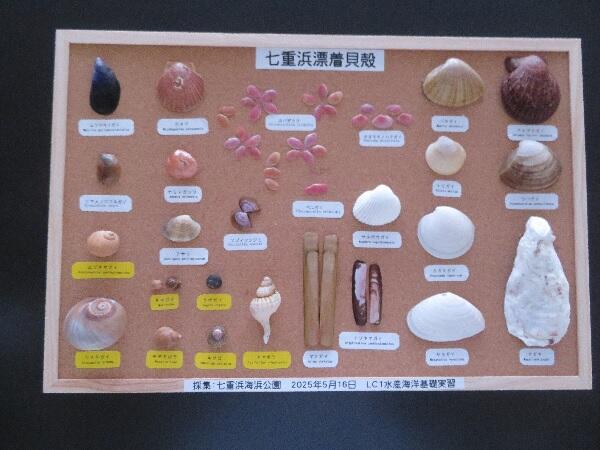

標本の完成

品質管理流通科1年生が水産海洋基礎実習の授業で七重浜海浜公園で採集し

分類した貝類の標本が出来上がりました。

ちなみに毎年1年生の教室には作成した標本が飾られ3年生まで一緒にクラス移動します。

つまり品質管理流通科1~3年までの各教室全てにあります。

あさりの佃煮

品質管理流通科3年生は総合実習であさりの佃煮を作りました。

佃煮とは江戸時代に佃島の漁師が雑魚(ザコ)といわれる小魚などを塩煮にしたのが始まりといわれ

その後エビやアサリなどを醤油や砂糖など加え煮込み発展した物が現在の佃煮となったといわれます。

今回は冷凍の蒸しあさりむき身を原料に醤油や酒などの調味料を加え千切りの生姜と共に炊きあげ

最後にみりんを加え全体的に照りを出すことも学びました。

ちなみに下の写真に載っているのは今回のあさりに混じっていたカニだと思われます。

海産物の特性上どうしても海藻などの混入は避けられませんが

実習では毎回目視などで異物を取り除いています。