品質管理流通科とは

ガスバーナーを使ってみる

品質管理流通科1年生は水産海洋基礎実習の授業で2年生になってから取り組む

化学実験や微生物実験に欠かせないガスバーナーの使い方をその構造から学びました。

実際にひとりずつガス元栓を開き安全な着火・消火まで体験しました。

ちなみに昔は着火にマッチを使用しましたが現在は着火ライターを使用しています。

考えてみると現在の生活の中でマッチを買うこともみることも少なくなりましたね。

ろ紙のひだ折り

品質管理流通科2年生は実験に使用するろ紙のひだ折りに取り組みました。

これはろ紙を山折り谷折りの順に折ることにより使用できる表面積が増えるため

漏斗(ろうと)を使ったろ過実験の時スピードが早くなるのでよく利用します。

生徒たちは苦労しながら折っていました。

ちなみにたくさんひだを折るのでゴシゴシと力を入れて折ると

中心部分のとんがった部分に穴が開いてしまい台無しになってしまいます。

初めての考査

6月16日月曜日から3日間の中間考査が始まりました。

品質管理流通科1年生にとって高校入学後初めての定期考査(テスト)ですので

担任の先生から考査に当たっての注意と檄が飛んでいます。

努力は必ず報われますので結果を楽しみにがんばってほしいと思います。

ちなみに一日に実施される考査科目数は最大4科目までとなっています。

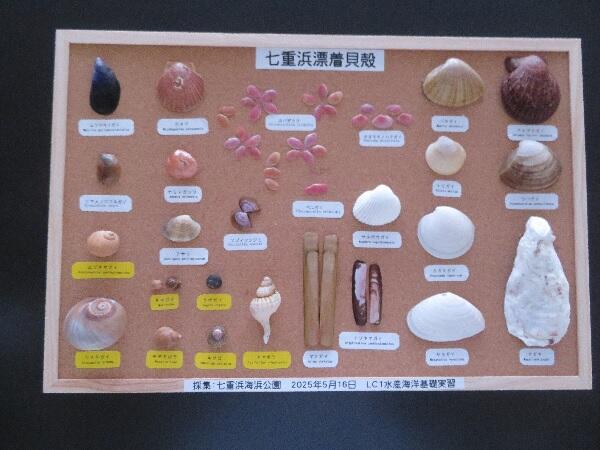

標本の完成

品質管理流通科1年生が水産海洋基礎実習の授業で七重浜海浜公園で採集し

分類した貝類の標本が出来上がりました。

ちなみに毎年1年生の教室には作成した標本が飾られ3年生まで一緒にクラス移動します。

つまり品質管理流通科1~3年までの各教室全てにあります。

あさりの佃煮

品質管理流通科3年生は総合実習であさりの佃煮を作りました。

佃煮とは江戸時代に佃島の漁師が雑魚(ザコ)といわれる小魚などを塩煮にしたのが始まりといわれ

その後エビやアサリなどを醤油や砂糖など加え煮込み発展した物が現在の佃煮となったといわれます。

今回は冷凍の蒸しあさりむき身を原料に醤油や酒などの調味料を加え千切りの生姜と共に炊きあげ

最後にみりんを加え全体的に照りを出すことも学びました。

ちなみに下の写真に載っているのは今回のあさりに混じっていたカニだと思われます。

海産物の特性上どうしても海藻などの混入は避けられませんが

実習では毎回目視などで異物を取り除いています。