品質管理流通科とは

板かまぼこに苦戦

品質管理流通科2年生は総合実習で板かまぼこ作りに挑戦しました。

あらかじめ調味されたすり身を板に乗せて形を整えるだけですが

柔らかいすり身をきれいに成型するのはなかなか難しかったようです。

今回の授業ではひとり1個作成しましたがやはりそれぞれの性格が出て製品の出来に直結しました。

ちなみに品質管理流通科では基本的に同じ実習を2度は行いません。

生徒たちは幅広い知識と経験をこれからも積み重ねていきます。

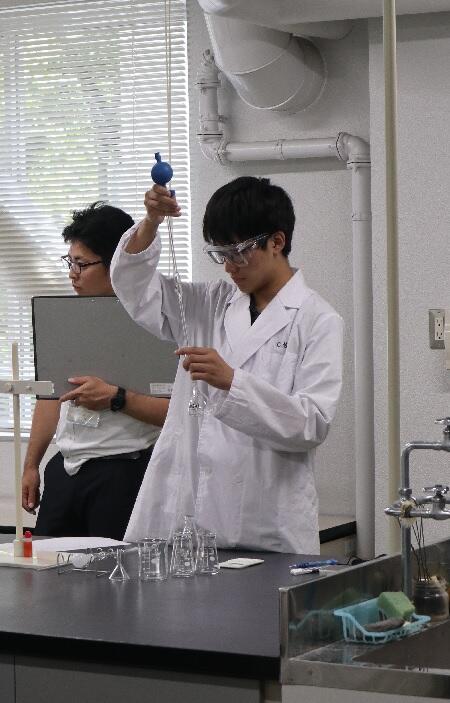

食品技能コンテスト参加

毎年この時期は水産高校で食品系を学ぶ生徒が一堂に会して

その知識と技量を競う全国大会が開かれます。

その名も「全国水産・海洋高等学校食品技能コンテスト」。

今回で23回目を数えるこの大会は今年も昨年に引き続き長崎大学にご協力いただき

8月19・20日に水産学部を会場として行われました。

コンテストの内容は筆記問題と実技試験からなり

実技試験は基本実技の魚の捌き方と応用実技の有機酸の定量試験となります。

本校から今年参加したのは品質管理流通科3年佐藤龍貴くんで

夏季休業中も学校に登校しその技量を少しでも高めるため補習に取り組んでいました。

そして長崎の暑い夏に負けず熱い戦いが繰り広げられ残念ながら結果は3位。

全国から集まった強豪に一歩及ばず本人も悔しがっていましたが

とてもいい経験になったと思います。暑い中おつかれさまでした。

ちなみに佐藤くんは本校の生徒会長です。

コロナ禍で学んだこと

数年前日本を含む世界中でCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)がまん延し

マスクを探し歩いたり卒業式を含め様々なイベントが延期や中止されたり

外出の制限がかかるなど我々の行動に変化を求められたのは記憶に新しいです。

当時は品質管理流通科でも手指消毒用アルコールや手洗いの励行のため

ハンドディスペンサーの設置や施設・器具の消毒などあらゆる対策をいたしました。

もちろん今でも変わらず設置され生徒たちは実験前後に良く手を洗っています。

ニュースによると7週連続でコロナ患者が増えているそうなので

夏季休業が明けて生徒たちが学校に戻った時に油断しないよう話したいと思います。

コロナだけでなく病気になると苦しむのは自分です。みなさまもお気をつけください。

津波からの避難

令和7年7月30日水曜日は津波警報が出され本校に避難されてきた近所の方々もおられました。

今回の記事は少し品質管理流通科から離れますが津波からの避難に関連したものです。

下の記事は令和3年度本校のPTAたよりに掲載したもので多少長いですがよければお読みください。

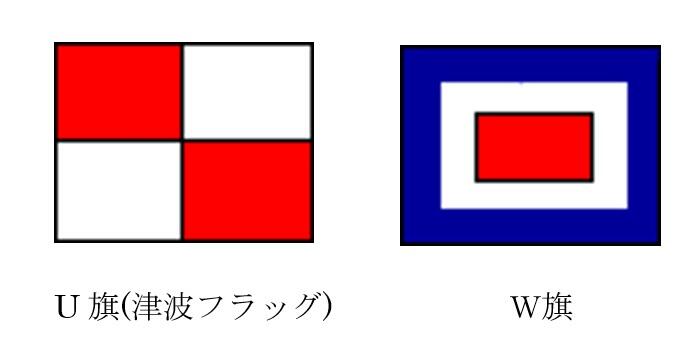

みなさんは本校の国旗掲揚台に掲げられている2枚の旗のことをご存じですか?

その旗は国旗と違いある期間のみ掲げられています。その期間とは本校生徒の乗船実習中です。

船舶間での通信のため世界共通で使われる旗を「国際信号旗」と呼び、形と模様と5色の色分けで

区別されたアルファベットの文字旗26枚と数字旗10枚、代表旗3枚、回答旗1枚の計40枚の

旗で構成されています。旗1枚でも意味があり自船が航海中などに掲揚すると相手船に意思を

伝えることができるのですが(国際信号旗による通信を旗旒(きりゅう)信号といいます)2枚以上

組み合わせるとまた別の意味を表すことができます。アルファベットのUとWを表す旗を縦に並べて

マストに掲揚すると相手船の「ご安航を祈る」つまり「貴船の安全な航海を祈ります」という

メッセージとなります。そのため本校でも本科生や専攻科生の乗船実習中その安全な航海を願い

「UW旗」を掲揚しているわけです。

少し話題が変わりますが気象庁では2020年6月24日からこの「U旗」を使った取り組みを

始めました。船舶で「U旗」を掲揚すると「あなたは危険に向かっている」という意味になりますが、

海水浴場などでこの「U旗」と同じデザインの旗が振られたり、

掲示されている場合は違う意味となり注意が必要です。その旗の名前は「津波フラッグ」。

津波警報などが発令されたときに掲示され、その意味は「津波が来るから逃げよ」です。

東日本大震災では音声が聞き取りにくい海岸付近で亡くなった人も多く、また、岩手や宮城、福島の

東北3県では、聴覚に障がいのある人の死亡率は障がいのない人に比べて2倍になったそうです。

その反省から「津波フラッグ」を用いることで聴覚に障がいを持った人や波や風で音が聞き取りにくい

レジャー客などへ視覚的に津波警報等の発令と避難を呼びかける取り組みです。

海が恋しくなるこれからの季節、海水浴場や海岸付近で「津波フラッグ」を見かけたら

すぐに避難をしてください。

衣類乾燥機

品質管理流通科の製造実習室では実習のたびにたくさんの洗濯物が出ます。

もちろん洗濯は毎回するのですが干す場所に困るので衣類乾燥機を活用しています。

このたび20年ぶりに乾燥機が新しくなりました。

前の乾燥機さん今までありがとう。そしておつかれさまでした。

新しい乾燥機さんこれからよろしくお願いします。

そんなつぶやきを心の中でしながら交換作業いたしました。

ちなみに前回と同じメーカーの乾燥機を買ったら

20年前の乾燥機を乗せる台に今回の乾燥機もぴったり合いました。

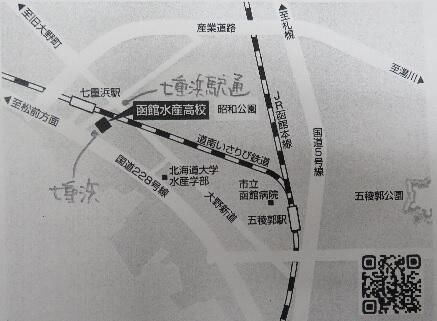

水産高校へ行くには?

品質管理流通科の生徒も7月25日から夏季休業(夏休み)に入りますが

28日には中学生を対象とした一日体験入学(今回分は締切済)が行われます。

たまたま生徒と話していてどのように通学しているのか聞いてみました。

もちろん家族の車での送迎や夏場は自転車通学もありますが電車やバスの利用も多いです。

そこで暑い中汗をかきかき最寄り駅やバス停からの徒歩時間をわたしが調べました。

場所は下の地図を見てほしいのですがバス停では

大野新道側にある「七重浜駅通」から徒歩約3分

国道228号線(上磯線)にある「七重浜」からだと約5分でした。

道南いさりび鉄道「七重浜駅」からは約2分30秒ととっても通いやすいんです。

一日体験入学で来る生徒さんは参考にしてくださいね。

ちなみに10月にも一日体験入学がありますよ。

そして港町の「北海道大学水産学部」と間違ってはいけません。

本校は「函館水産高校」です。

郷土料理を知る

品質管理流通科3年生はいかめしを作りました。

いかめしは農林水産省の「うちの郷土料理」というサイトで

道南地域の郷土料理としてその由来やレシピが紹介されていますが

それぞれ各家庭の味がある料理です。

ただイカの漁獲が減り値段も高くなりつくることも少なくなりました。

しかし道南にある水産高校としてやはりいかめしははずせないかなと

毎年レトルトパウチで作っています。

初めていかめしを作る生徒も多くいましたがそれぞれ一生懸命に取り組んでいました。

ちなみに本学科ではうるち米ともち米半々で作っています。

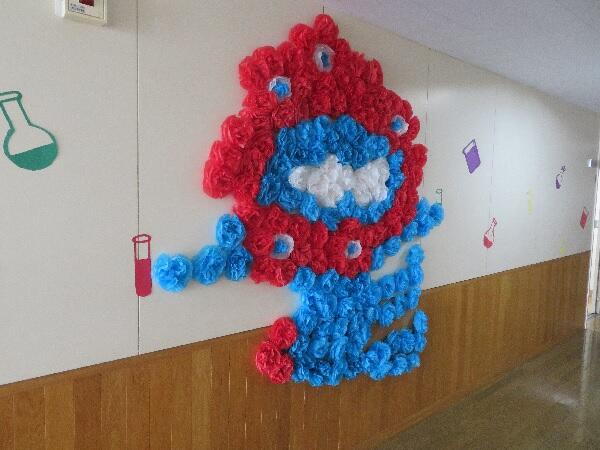

いやぁ学祭って本当にいいものですね!

第67回北鳳祭(学校祭)が無事終了いたしました。

品質管理流通科の学科展示も大盛況に終わり大変うれしい限りです。

とても暑い中ご来場のみなさま今年もありがとうございました。

また来年のお越しをお待ちいたしております。

それでは来年をお楽しみに。 サヨナラ サヨナラ サヨナラ。

いよいよ一般公開日

いよいよ北鳳祭(学校祭)2日目の一般公開日です。

品質管理流通科3年生はこの日のために買い出しやポスター制作などを

クラスステージなどと並行して準備してきました。

キンッキンに冷えた飲み物とおいしい食べ物でお客様を迎えます。

本校の決戦は日曜日です。

ちなみに学科の冷蔵庫は冷えた飲み物と食材で現在パンパンとなっております。

北鳳祭はじめました

第67回北鳳祭(学校祭)がとうとう始まりました。

みんなが楽しみにしていた本校最大イベントのひとつです。

オープニングから合唱やのぼり披露に続き各クラス対抗のクラスステージでは

品質管理流通科1年生がかわいらしいダンスを発表しました。

ちなみに本校は私服登校のため写真のような制服はありません。