水産食品科の取り組みを紹介します!

さば味噌煮缶詰〔MKB〕製造②(M3)

本日(5/29)の水産食品科3年生では、欠席者が若干名いた中で協力し合い標記を製造しました。先週はまぐろオイル漬け缶詰を製造しましたが、魚種や処理工程の違いで異なっている歩留りについても並行して考えます。

【本日の工場長(森竹)は語る】皆できていたと思っていましたが、実際には自分の班しか見ることができていなかったので、もう少し周りを見られたら良かったと思います。来週は一つ一つ丁寧に行動できたらと思います。

s

さば味付け缶詰〔MKC〕製造②(M2)

味付けタレによる固形量の増減については、前回実習が良い学びのポイントとなりました。本日(5/28)は味噌タレではなく、醤油ベースの味付けタレを使用します。同じく固形量は水煮製造時よりも若干少なくなりますが、その理由は既に明確です。また、注液時に前回タレと今回タレの粘度や色、ニオイについても注意深く観察することが必要となります。

【本日の工場長(柳屋)は語る】工場長はダブルチェックで計量したり、巻締機のレーンへ1缶ずつ流したりと大変でした。全体としては入場後すぐにホースを洗ったり、準備にとりかかることができているので、皆分かってきていると感じています。

s

まぐろオイル漬け缶詰〔AC4〕製造①(M3)

本校の六次産業化【〔一次〕×〔二次〕×〔三次〕=〔六次〕】の結晶とも言える標記製品を製造しました。原料は海洋技術(F)科と機関工学(E)科の乗船コース生徒が、長期乗船で漁獲してくれたまぐろ(ビンチョウ)を使用します。一次産業を彼ら(F・E)が、そして私たち水産食品(M)科で二次産業となる加工製造と、三次産業となる流通・販売(来月のイベントに出品予定)を行います。

【本日の工場長(安田)は語る】いつもの原料(さば)に比べて製造工程は簡単に感じました。工場としての作業もしっかりできましたし、皆も丁寧にできていたので良かったと思います。

s

さば味噌煮缶詰〔MKB〕製造①(M2)

過日行ったさば水煮缶詰の経験を活かし、本日(5/22)は標記を製造しました。基本的に注液(タレor水)以外はほとんど同じ作業工程となりますが、缶へ充填する固形量のグラム数が若干異なっていたり相違点も存在します。レトルト殺菌釜での加熱殺菌時、缶表面よりジワジワ浸透する熱は、内部に注液されたものの粘度の違いにより、熱の伝達やその加熱時間と温度にも影響が生じます。同じようなものを作っているようでも、「どうして?」「なぜ?」を考えながら作業すると見え方も違ってきます。

【本日の工場長(矢野)は語る】周りはしっかりと声出しもできており、協力しながらテキパキと行動できていました。最初は工場長の業務内容に戸惑ったけど、先生たちに教えてもらいながら上手くできました。

s

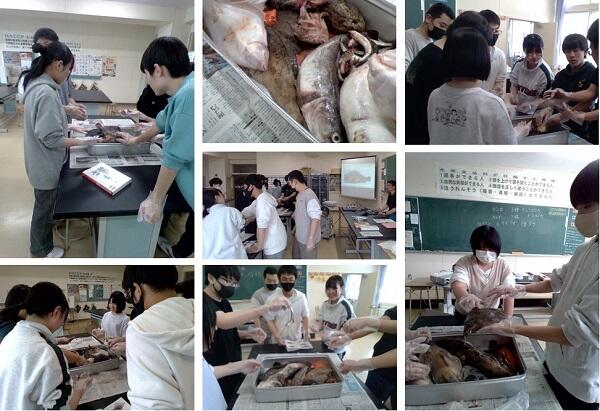

海洋生物の観察(M1)

毎週金曜日の午後は、水産食品科1年生の基礎実習が行われています。本日は標記についてを学習しました。函館近郊で漁獲された海洋生物について、どのような生物がいるのか、その名称は何なのか、どういった特徴があるかを観察して学習しました。魚体は粘液にまみれていたり特有の臭いもありましたが、物怖じせず目を輝かせ(手袋ごしに)触れる姿はとても微笑ましいものでした。

来週24日(金)は高体連集約日(先生たちが多数不在のため午前授業)となりますので、基礎実習はお休みとなります。

s