水産食品科の取り組みを紹介します!

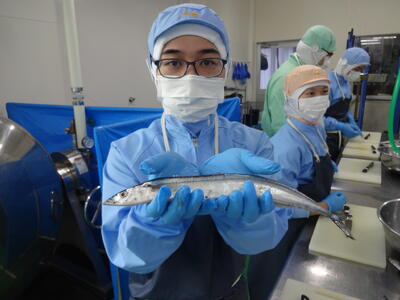

M2実習:さんま背開き!

M2実習:さんま背開きを実施しました!

2年生は、初めてのサンマの実習になります。サンマ蒲焼き缶詰の製造に向けた背開き工程をひたすら行いました。サバに比べて体高が細いので、繊細な包丁捌きが要求され、難しかったですね!

くじら大和煮缶詰製造実習!

M3実習:くじら大和煮缶詰の製造実習を実施しました!

なかなかない鯨肉の缶詰め製造になります。大和煮にしていますので、鯨肉の肉々しさと良い相性で、食べ応えのある缶詰になりました!

学科間交流実習2!

学科間交流実習の2回目は、天ぷらかまぼこの製造をしました!

機関工学科では、なかなか触れられない食品製造実習ですので、少しでも楽しんでくれれば幸いです!

みんな器用に成形作業をしてくれました!

ビュレット操作(M3)

本日の食品管理Aの科目内実習では、標記操作を体験しました。「中和滴定」と言うには簡易的過ぎる本学科の実験。本来であれば取り扱いが危険となる薬品を用いるところ、食用できる安全な溶液のみで体験的に行いました。左右の手にはそれぞれの役割があり、同時並行で行うにはコツがいりますが、色付くフラスコの中和点を見る視線は皆真剣でした。

s

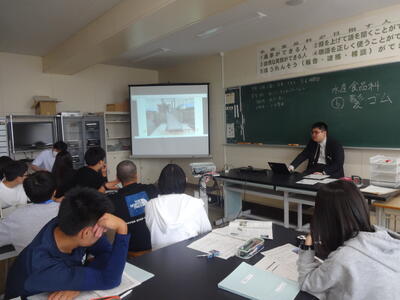

学科間交流実習!

他学科の実習内容などは、なかなか分かりにくいことがあります。

そこで、本日は機関工学科1年生のみんなに来ていただき、水産食品科のやっていることや風景を少しみてもらいました。

体験乗船で漁獲されたマグロが製品になっていく仕組みなどを感じてくれればありがたいです!

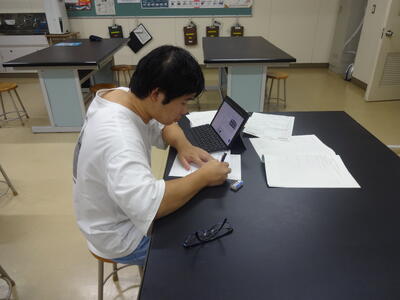

情報試験対策も本格化!

1年生、2年生の情報授業では、資格対策をしています。

それぞれ11月・1月に試験がありますので、目指せ全員合格!を胸に日々練習しています!

進路活動が佳境に!

3年生の進路活動が佳境になりました。

合格目指し、面接練習、筆記対策など、日々追われています。

今が頑張り時です!がんばろう!

M3実習:ツナオイル缶詰製造実習!

M3実習:ツナオイル缶詰製造実習を実施しました。

夏休みが明けて最初の実習で、依然やっていたことをうっかり忘れて手順を間違えかける場面がありました。

やり方を今一度確認し、1つ1つのことを確認することの大事さを痛感した実習となりましたね。

ピペット操作(M3)

本日の食品管理Aの科目内実習では、標記の使用方法について行いました。普段は製造実習がメインなこともあり、包丁からガラス器具への持ち替えは違和感がある様子。ホールピペットに安全ピペッターを装着する際や、吸排のタイミングでの器具同士の接触に注意を払いつつ操作を体験しました。

s

M3実習:サバの水煮缶詰製造実習!

M3実習:サバの水煮缶詰製造実習を実施しました。

短縮授業で時間が限られる中、普段と同等な量を処理できるかに挑戦しました。

3年生らしく迅速な作業ができ、無事にやり終えることができました。これで、3年生も夏休み前最後の実習になり、今後はいよいよ進路活動も踏まえた実習の動き方となっていきます。

社会人になることを念頭に頑張っていきましょう。

M2実習:トマトジュース缶詰製造実習!

M2実習:トマトジュース缶詰の製造実習を実施しました。

北斗市名産のトマトを使用した実習となります。無添加のトマトジュースはそのまま飲んでもよし、ミートソースなどの料理に使用してもよし。生徒の中にはトマトは苦手だけど、このトマトジュースなら飲めるといった声も聞こえ、嬉しい限りです。

これで、夏休み前の実習はラストになります。夏休み後も頑張っていきましょう。

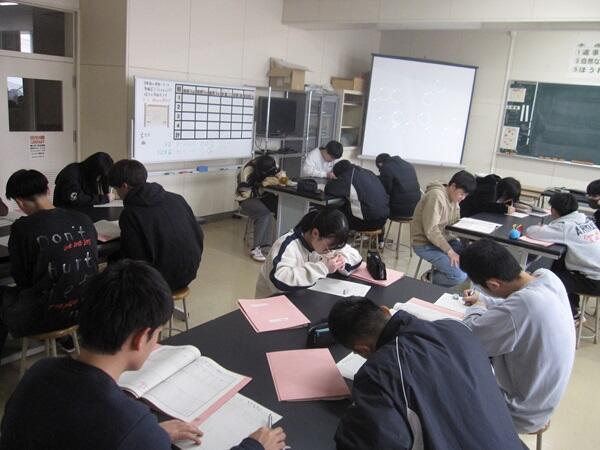

M3:HACCP基本技能検定(筆記)

水産食品科では、2年生からの総合実習よりHACCPの衛生管理手法を取り入れ、それに沿って役割分担等が行われ製造実習が実施されています。体験を通して学習してきた部分について、3学年に進級した4月より、座学よって改めて知識としての理解を深めています。

本日はその学習の成果が試される標記検定が行われました。先週の食品技能検定第3類に引き続き、とても真剣な表情で取り組んでいる姿が見られました。進路出願前の主な資格取得は今回で最後となりますが、履歴書・願書に一つでも多くの資格が記載できることを祈るばかりです。

s

M1:カッター実習の説明!

M1:カッター実習の説明を実施しました。

カッターとは、船舶の1種になりますが、協働し、リズムを合わせ、1つの目的に突き進むことが水産高校生として重要と考え、カッター実習を重視しています。

クラスとして団結できるかどうかの実習になりますので、集中して取り組んでほしいです。

M3:食品技能検定 第3類(筆記)

本日は3年生の水産食品科・品質管理流通科で一斉に標記検定が行われました。食品管理分野、食品流通分野の2分野から成る本検定では、各内容について全33問出題され、7割の正解数で取得となります。4月から学んできた成果が試される日となりました。

s

M3:ツナマヨ缶詰製造実習!

M3:ツナマヨ缶詰製造実習を実施しました。

本校の海洋技術科と機関工学科の生徒が乗船実習で漁獲したマグロを用いて、ツナマヨ缶詰を製造しました。

コンビニのおにぎりなどでも人気のツナマヨを、生徒達の漁獲した新鮮なマグロで製造するので、非常に美味しく人気な商品になります。生徒達もモチベーション高く取り組んでいました!

M2:サバ味噌煮缶詰の製造実習!

M2:サバ味噌煮缶詰の製造実習を実施しました。

作業に慣れてきたのか、いつもよりも短い時間で終わらせることが出来ました。

短い時間で処理をすることは、鮮度維持のためにも重要なことです、とくにこれからの季節は気温が高いので1秒を争います。素早い作業と、今回のような高い歩留まりを意識していきましょう!

M3:ツナオイル缶詰製造実習!

M3:ツナオイル缶詰製造実習を実施しました。

サバの缶詰めシリーズに次ぐ本校の人気商品であるツナオイル缶詰を製造しました。

本校海洋技術科・機関工学科の生徒達が獲ってきてくれたマグロになりますので、少しも無駄にならないよう作業を進めました!製品を作るには、原料を用意してくれる多くの方々がいることを忘れてはいけませんね。

M2:サバの味噌煮缶詰の製造実習!

M2:サバの味噌煮缶詰の製造実習を実施しました。

本校の看板商品である、サバの味噌煮缶詰の製造に、いよいよ入りました。

非常に良い匂いの中で実習に取り組めました!

看板商品ですから、より一層気を引き締めて取り組みましょう!

M3実習:施設見学!

M3実習:施設見学を実施しました。

地元の企業2社を見学させていただき、この後にスタートする進路活動に向けた、意識向上の大事な時間を過ごすことができました。製造ラインや乳牛との触れあいを通して、日頃の実習にはない、食品製造を行う規範意識と生命の大切さなどを学びました。

お忙しい中にもかかわらずご対応いただきました「株式会社 なとり」様、「株式会社 函館酪農公社」様、本日は誠にありがとうございました。この経験を活かし、これからの学習活動や進路選択の一助に致します。

M2実習:サバの水煮缶詰め製造実習!

M2実習:サバの水煮缶詰め製造実習が実施されました。

2回目ということもあり、作業が少し慣れてきました。

前回の実習に比べて、格段に成長が見られたと思います。この調子で1つ1つ課題・目標を達成していきましょう。

M2情報:インターンシップ発表!

M2情報:インターンシップ発表を実施しました。

先日のインターンシップで、各の体験で得られたことや感じたことをまとめ、3分間の発表を行いました。

3分間が、長く感じたり短く感じたりと様々でしたが、多くの人の前で発表することの難しさを実感できました。

M2実習:サバの水煮缶詰め製造実習

M2実習:サバの水煮缶詰め製造実習を実施しました!

缶詰めの製造実習を、原料の処理から行うのは初めてでした。

そのため、多くの時間を費やしてしまいましたが、どうしていけば効率よく実施できるか、次に何が求められるかなど、多くのことを学んだと思います。

今後、1つ1つの動作を意識し、確実なステップアップをしていくようにしましょう。

M1実習:整列指導・ロープワーク

M1実習:整列指導・ロープワークを実施しました!

この後、乗船実習や製造実習など、多くの場面で整列することがあると思います。

その際に、練習したことの成果が発揮されると思うので、しっかり取り組みましょう!

M1実習:工場見学!

M1実習:工場見学を実施しました。

食品工場へ入るのは、体験入学以外の生徒は初めてでしたが、様々な設備、注意点、使用方法などを学べました。

冷凍庫は-30度の極寒でしたが、それにより多くの資材を保管できることを体験できました。

安全第一で作業していきましょう!

M3実習:サバ味付け缶詰!

M3実習:サバ味付け缶詰を実施しました。

サバの缶詰は、水煮・味噌煮が有名ですが、昨日のオイル漬けに加えて味付け缶詰(しょうゆベース)も製造しています。こちらも非常に美味しいので、機会がありましたら是非お買い求めください!

M2実習:初の缶詰実習、サバオイル缶詰!

M2実習:初の缶詰実習、サバオイル缶詰を実施しました。

初めてなので、1つ1つの工程に責任をもって確認しつつ実施できました。

慣れてきたときこそ、事故・トラブルが起きます。集中していきましょう!

M1実習:ロープワーク!

M1実習:ロープワークを実施しました。

水産高校生であれば、ロープワークができて当たり前!

日頃の生活においても、便利に使えると思うので、ロープワークを使う癖をつけましょう!

M3実習:天ぷらかまぼこ!

M3実習:天ぷらかまぼこの製造を実施しました。

3年生は昨年度複数回実施しているので、今回は数を多く製造しました。

丁寧さや効率化も重視できてきました。この調子で頑張ろう!

M2実習:天ぷらかまぼこ、さきいか!

M2実習:天ぷらかまぼこ、さきいかの製造実習を実施しました。

天ぷらかまぼこ、さきいか、ともに初めての実習でしたので、1つ1つ確認しながら実施しました。

どちらも非常に美味しくでき、大好評でした!

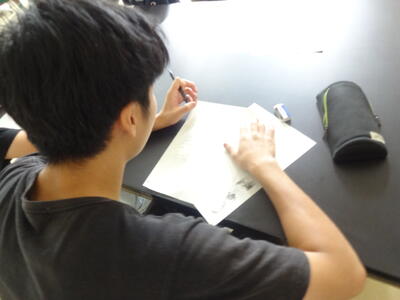

M1実習:練り製品調べ学習!

M1実習:練り製品調べ学習を実施ました。

水産高校に入学し約1ヶ月が経ちました。

だんだんと実習製品についての理解も深まってきました。年度末にはいよいよ製造実習があるので、そこを目指してまずは知識から深めていこう!

M3実習:鯖の味噌煮缶詰!

M3実習:鯖の味噌煮缶詰を実施しました!

先週に引き続き、鯖の味噌煮缶詰の製造でしたので、原料の鯖の量を多くしてみましたが、迅速に製造できました!

三年生らしい行動力が付いてきたと思うので、油断せず頑張っていきましょう!

本校の鯖の味噌煮缶詰は、秘伝の味付けによりとても美味しいです!

生徒達からも好評ですので、機会がございましたら、是非購入してみてください!

M2実習:サバの二枚おろし

M2実習:サバの二枚おろしでした!

昨年度末に検定試験でも教わったサバの二枚おろしですが、その時のことを覚えていたのか、みんな上手にできました!

歩留まり計算も本格的な実践に入ってきたので、より効率的な作業を心がけよう!

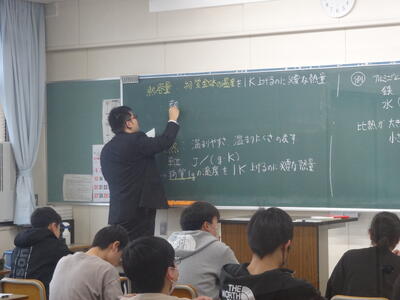

M1実習:計算練習!

M1実習:計算練習が実施されました!

前回では終わりきれなかった計算問題を、先生方の協力の下解いていきました!

はじめは苦手意識がありましたが、慣れてくればスムーズに集中して解くことができました。

今後、毎実習で計算があるので、活用していこう!

M3実習:鯖水煮缶詰

M3実習において、さば水煮缶詰めの製造実習を行いました!

さば水煮缶詰は非常に大人気な製品の一つです、鍋・サラダ・丼もの・パスタなど、何でもありな缶詰ですので、機会がありましたら是非買ってみてください!

M1実習:歩留計算!

M1実習において、歩留計算を実施しました!

計算は今後製品を製造していく中で、予想される製品数、原価計算など多くの場面で重要になる基礎的部分です。

大変だなぁ、めんどくさいなぁという気持ちはあるかもですが、めんどくさい基礎こそ大事!

がんばりましょう!

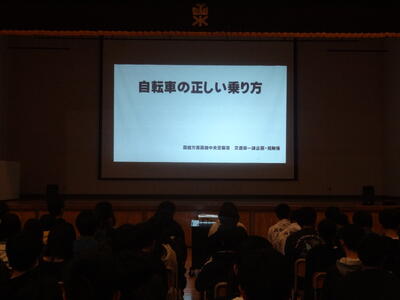

交通安全マナー教室の実施!

交通安全マナー教室を実施しました。

水産食品科にとって、安全・安心はモットーの一つであり、日常から意識することは非常に重要ですね。

GWは事故の多い傾向にあるので、気をつけなくてはいけません。

M3実習:サバ水煮缶詰

M3実習:サバ水煮缶詰の製造を行いました。

3学年として、初めての製造実習でした。3学年らしく迅速かつ円滑に実施できたと思います。

社会人になることを見越して、細かい不慣れな点・周りへの気配りなど、意識していってほしいです。

M2実習:イカの開き

4/22

M2実習において、イカの開きを実施しました!

実習製品の製造実習としては初めてでしたので、工場への入り方、注意点、洗浄方法なども学びました。

また、イカの生態についても学べました。なかなか触れる機会のないイカの現状ですので、この機会を大切にしていきたいですね。

M3授業参観!

4/19

学校開放:授業参観が実施されました!

M3では、現代文の授業でしたが、積極的な3学年らしい授業となりました。

進路活動に向けて、保護者とのコミュニケーションは重要です。話し合いをしっかりしていきましょう!

M2授業参観!

4/19

学校開放:授業参観が実施されました!

M2では、見学旅行に向けた生徒・教員からの発表でした!

いよいよ見学旅行を秋に控えているので、計画的な多彩な経験のできる行事にしていきましょう!

M1授業参観!

4/19

学校開放:授業参観が実施されました!

保護者の皆さんの視線を受けつつ、緊張感のある授業になりました。

常日頃、緊張感のある真剣な授業にしていきたいですね。

M1情報!

4/18

M1海洋情報技術の授業の様子になります。

11月にビジネス文書検定3級もしくは2級に合格することを目指し、早くも試験対策をしています。

合格目指し、頑張ろう!

M1実習:進路について、オリエンテーション

4/18

M1実習において、進路希望とオリエンテーションを実施しました!

入学して間もないですが、水産食品科は常日頃より進路・将来を意識しています。

卒業後の目標や希望を見いだすためにも、大切な時間になりました。

M1初実習!オリエンテーション!

水産食品科1年生(以下、M1)の初めての実習が実施されました!

はじめはオリエンテーションで、今後使用していく実習服などの採寸や

成績について等を学びました。

今後、3年間を通して社会で即戦力となる姿勢や考え方を学び、立派に巣立っていってほしいと思います。

3年間、よろしくお願いいたします!

M2実習:オリエンテーション

4/15

M2実習において、オリエンテーションを実施しました!

2年生として、1年生の時よりもやることは増えましたが、責任感も増して取り組んでいってほしいです。

安全・安心を第一に製品作りをやっていきます!

入学式!

入学式が挙行されました。

まずは、新入生の皆さんご入学おめでとうございます。

函館水産高等学校での3年間を通して、多くのことを学び、社会人として巣立っていくことを水産食品科一同期待しています。

分からないことなど、気軽に先生方・先輩方に相談してください。

始業式!

いよいよ2025年度スタートしました!

新2・3年生として、上級生としての責任と、社会人に向けての姿勢を発揮してくれることを期待しています。

一年間の感謝を込めて(M科)

令和6年度の登校日も本日(3/24)で最後。今年度の感謝を込め、全校では1校時より大掃除が行われました。毎日使用するホームルーム教室はもちろん、昨年度末以来の下駄箱清掃を行い、新年度を迎える準備とします。「塵も積もれば山となる」。下駄箱に積もり重なった汚れの分だけ、これまで積み重ねた時間とともに今年1年の成長を改めて実感できたように感じます。

末筆となりますが、平素より保護者の皆様から賜るご支援ご協力により、今年度の終業を迎えることができました。この場をお借りして感謝申し上げます。

s

一年間を終えてみて(M1)

本日(3/21)で1年生実習は最後となりました。最後の実習項目は、2年生から本格化する製造実習に伴い、HACCP関連で各役割で行っている記録シートなどの確認を行いました。時間終盤には、入学当初から1年間を振り返ってのまとめの作文作成。様々な実習項目の中で、それぞれが印象深かったことについて筆を走らせる時間となりました。

s

年度内最後の実習(M2)

2年生は本日(3/18)で年度内の最後の実習日となりました。最後の実習項目は、残った原料をもとに製造した、さけとばチップスの袋詰作業です。4月からの実習を振り返りながらの実習は、様々な想いが駆け巡り、来年度に向けて区切りをつける良い時間となりました。

【本日の工場長(横井)は語る】

最後の実習は変にトラブルが起こることもなく、時間通りに終われて良かったです。来年度もしっかり真面目にやっていけたらと思います。

s