水産食品科の取り組みを紹介します!

さけ水煮〔PSN〕缶詰②(M2)

本日(9/24)は過日3年生でも行われた標記を製造しました。原料入荷の都合上、必ずできるという実習ではないため、2年生も貴重な製造体験として行うことができました。普段扱っているさば原料比べ、サイズ感はさほど変わらない小ぶりな原料でしたが、肉質は水気が多く柔らかいため、身を押し潰さないよう丁寧な処理を心掛けました。

【本日の工場長(鈴木)は語る】

缶詰へ注液した水の計り直しなどがあり大変でしたが、楽しい実習でした。次回の実習では、もう少しテキパキと動けるように頑張りたいと思います。

s

さば味噌煮〔MKB〕缶詰④(M3)

翌週の17日(火)から始まる期末考査を目前に、本日(9/11)の水産食品科3年生では標記を製造しました。考査前の製造は本日で一区切りとなります。昨日に比べたら太陽が陰っている分、比較的涼しい中での実習が行えました。前回の水煮の反省を活かし、今回の味噌煮を製造できていたように感じます。

【本日の工場長(新谷)は語る】

急遽の役割変更で担当となった工場長役。久し振りに工場長を務めましたが、前の工場長役の時に比べると、全体的にすごく早く作業を終わらせており、皆の成長を感じました。

s

さば水煮〔MKN〕缶詰⑦(M2)

朝晩は気温もだいぶ落ち着き、過ごしやすくなってきましたが、日中はまだ気温も高く額に汗することとなった本日(9/10)。先週に引き続き、水産食品科2年生では標記を製造しました。前回アクシデントを反省材料とし、本日の課題に設定しておりましたが、反省点も改善されてしっかりとできていたように感じられる実習となりました。

【本日の工場長(外山)は語る】

缶詰のダブルチェック業務がプレッシャーもあり大変でした。本日は長崎大学からの見学者もあり、見られている緊張感もありましたが、とても良い経験となりました。

s

さば水煮〔MKN〕缶詰⑥(M3)

風がほど良く抜ける近頃ではありますが、未だ日差しは強く日中の気温は高くなる本日(9/4)となりました。3年生も基本に立ち返り標記を製造します。本日の各班を比較したところ、原料を無駄なく充填できた班が、一番の製缶数となっていました。実習の性質上、最後まで作業をしている班に早く作業を終えた班の余剰肉が集まってしまいますが、如何にそれを少なくするかが重要となります。

【本日の工場長(寺嶋)は語る】

工場長としてダブルチェックの作業をしていたのですが、各班がしっかり確認をしてから持ってきてくれたので、作業も少なく済みました。全体の作業は3校時中には清掃も終わっていたので、早かったと思います。ちょっとしたトラブルもありましたが、楽しく実習ができました。

s

さば水煮〔MKN〕缶詰⑤(M2)

基本に立ち返った本日(9/3)は標記を製造しました。前回の原料に比べて今回の原料は型も良く、捌き応えのあるものとなりました。久し振りすぎて工程を忘れるアクシデントもありましたが、徐々に勘を取り戻していたように感じます。肝心な歩留りに関しては、原料の処理ロスが少なく製造缶数も多かった3班が、僅差で一番低い数値となりました。1缶あたりに充填するグラム量の上限と下限、歩留りが低くとも製缶数が高めに変わる点も考えて欲しいところです。

【本日の工場長(大東)は語る】

工場長業務は思った以上に仕事はありましたが、楽しく行うことができました。アクシデントもあったようですが、全体的にスムーズにできていたと思います。

s

カッター実習①(M1)

天候にも恵まれた本日(9/2)の水産食品科1年生の実習は、機関工学科の協力を得て標記実習を行いました。カッター実習と言っても何か工作するというわけではなく、刃物のカッターではなく「カッター艇」に上艇しての実習を指します。今回が初見となったカッターについて、基本的な構造や漕艇方法を一から教えていただきました。

末筆になりますが、ご協力いただいた機関工学科の先生方、誠にありがとうございました。

s

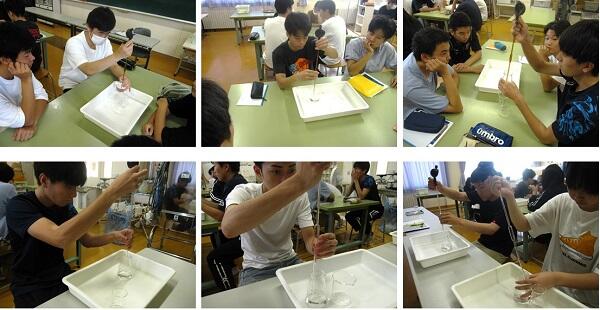

中和滴定(M3)

本日(9/2)の食品管理Aの科目内実験では、先週に引き続き標記について学びました。本来であれば危険な薬品を用いることもある本実験。ビーカーを利き手、ビュレットコックを反対手で同時操作する性質上、安全バージョンとして「食酢」と「こんにゃく液(水酸化カルシウム)」を代用しての滴定操作を行いました。指示薬としてフェノールフタレイン溶液を加えると、滴下したアルカリ分に反応し、ほんのりピンクに色づきます。薄いピンク色でストップすると中和完了です。

s

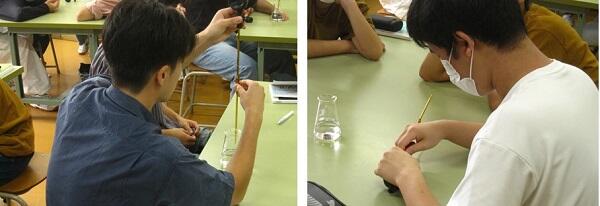

操作の確認①(M3)

本日(8/30)の食品管理Aの科目内実験では、前回学習した安全ピペッターの操作方法について、手順の確認として簡単な実技テストを行いました。安全ピペッターの取り付けから、器具標線に液面(メニスカス)をしっかりと合わせ、最後の一滴まで排出できるかがポイントとなります。緊張した様子でしたが皆しっかりとできていました。

s

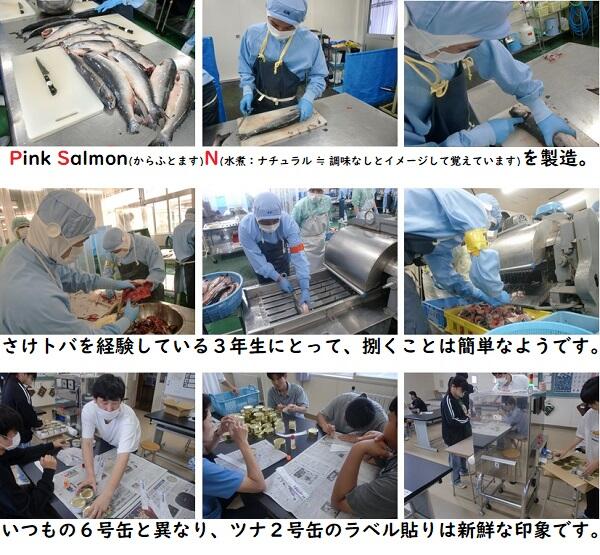

さけ水煮〔PSN〕缶詰①(M3)

昨日の雨はすっかりと通り過ぎ、本日(8/28)は穏やかな日差しが差し込む実習となりました。原料価格高騰によって実に約8年振りとなった標記製造品。秋口にはさけトバ製造でしろさけを扱うことはありますが、本製品は小ぶりなからふとますを原料として製造が行われました。初めてのさけ缶詰に生徒も興味津々です。

【本日の工場長(寺本)は語る】

初めて経験したさけ缶詰でしたが、皆スムーズにできていたと思います。フィッシュカッターは今回初めて使いましたが、とても難しく感じました。

s

さば二枚おろし②(M2)

生憎の大雨となった本日(8/27)の水産食品科2年生の実習は、ジメジメとした湿気にも負けずに標記実習を行いました。思い起こせば昨年のこの時期は記録的な猛暑となり、暑さに負ける生徒も多数いたことが思い出されます。今年は不安視されていた猛暑も影を潜め、実習に影響が出ていないことが救いです。

本日使用した原料はこれまでの水煮や味付け、味噌煮の缶詰に用いる原料よりも小ぶりなもの。二枚おろしにして干し網で干された原料は、今後のオイル漬け缶詰の原料となります。先の3種類の缶詰は6号缶規格。オイル漬けは角缶規格となりますので、原料サイズを調整することも必要となります。年度当初に一度経験しているだけあって、スムーズな包丁捌きで下処理を終えることができました。

【本日の工場長(高橋)は語る】

久し振りの実習だったこともあり、腹を切り開くときに骨が出過ぎるほど切ってしまいました。けれども、その後にしっかり修正したり、工場長として声がけをしたり指示出しをすることができました。

s

実験器具の取り扱い②(M3)

先週に引き続き、食品管理Aの科目内実験風景。本日(8/26)は「ホールピペット」と「安全ピペッター」の操作を体験。危険な薬品をとる場合、特に必要となる安全ピペッターですが、試薬に見立てた水を使用して操作方法を学びました。また、ホールピペット内に残った最後の1滴を排出する方法もこの機会に学びました。

s

実験器具の取り扱い①(M3)

食品管理Aの授業風景。本日(8/23)はこれからの科目内実験の導入として、「共洗い」についてのグループシェアリングを行いました。化学実験では欠かせない操作となりますが、なぜこれが必要なのかを身近な体験を元に皆で考えます。

s

一夏の成果(M科)

長い夏休みを終え、本日(8/23)より授業が再開されました。水産食品科では夏休み期間中に2つのイベント(「第10 回全国水産・海洋高等学校 産業教育意見・体験発表会(M科)」と「第22回 食品技能コンテスト」)に参加していたため、全校集会の中で改めて表彰していただきました。

s

第22回 食品技能コンテスト(M科)

8/20(火)~8/21(水)の間、長崎県にある長崎大学を会場として行われた標記大会へ、本学科の髙田千里子さんが参加してきました。北は北海道から南は沖縄と、全国にある水産・海洋系高校の代表13名が参加し、食品技能検定で培った知識や技術を競い合いました。

全ての競技終了時点で、トップ2名の総合得点は同点(その場合は筆記競技の得点で優劣をつける)。結果は惜しくも総合準優勝となりましたが、大学の施設見学や通われている学生さんとの交流もさせていただき、競技以上に大変実りある大会となりました。

末筆となりますが、本コンテスト実施においてご尽力いただきました、長崎大学の皆様、校長協会ならびに食品部会の皆様、関係者の皆様、誠にありがとうございました。

s

第10 回全国水産・海洋高等学校 産業教育意見・体験発表会(M科)

8/6(火)~8/7(水)の期間、札幌を開催地として行われた標記発表会。去る6月の映像審査において三水校(函館・小樽・厚岸)の中から、北海道代表に選ばれた本校水産食品科3年生の長澤さんが参加しました。

今回の発表タイトルは「水産高校で得られたもの」。入学してからこれまでの水産高校生活で培った経験より、如何に自分が成長し、可能性や視野を広げることができるようになったか、将来の目的意識を明確化することができるようになったかを発表しました。全国の水産・海洋系高校の地区代表が一堂に会す場ということもあり、緊張の連続となりましたが、精一杯自分の想いを会場に伝えてくれたと思います。

s

水産食品科へようこそ(M科)

天候には恵まれませんでしたが、来校者数には恵まれた本日(7/29)午前の一日体験入学。例年になく保護者様の入りも多く、これからの進路を考える中学生の皆さんとともに、水産食品科(以下M科)の紹介をさせていただきました。M科の名刺代わりと言えば、やはり課題研究授業(地域や企業とのコラボ事例)。昨年度までの研究まとめの紹介や、保有する施設の見学・体験項目を通してまずはご挨拶。一番の目玉は、本日手伝いのM科上級生と中学生との交流会。せっかくの機会に聞いてみたい「あんなこと」や「こんなこと」、短い時間ではありますが有意義な時間を過ごしていただけたのなら幸いです。

末筆となりますが、お足元の悪い中にもかかわらず足をお運びいただいた関係者の皆様、誠にありがとうございました。10月には第2回体験入学も予定しておりますので、お時間ある中学生の皆様はお申し込みください。もちろん体験項目は本日とは別内容となります。

s

さば味噌煮〔MKB〕缶詰③(M3)

過日の味噌煮(MKB)製造から期間は開きましたが、本日(7/17)は改めて本品を製造します。前回は水煮(MKN)でしたが、味噌煮になることで生じる工程や、グラム数の差異についても改めて考えてほしいところです。『去年はあんなにも作業が大変だったけど、今年は大変に感じないなんて自分たちも成長しているんですね』と話していた生徒が印象的な本日でした。

【本日の工場長(長澤)は語る】

短縮授業ということもあり、前回の時間オーバーの実習を教訓に、時間に余裕を持って夏休み前最後の実習終えられました。前回の反省を活かして実習を行えたことは、とても良かったと思います。

s

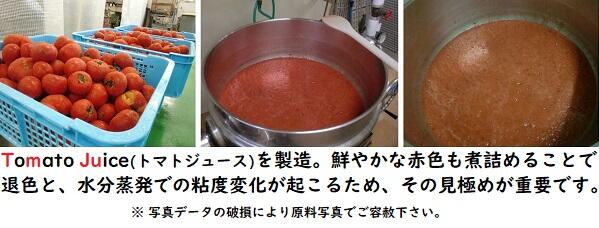

トマトジュース〔TMJU〕製造(M2)

『北斗市の特産野菜と言えば?』そうです、「トマト」と「長ネギ」です。水産食品科では例年2年生の実習で、農産品目の一つとして標記を体験的に製造しています。いつもは魚介類を相手にしている生徒たちも、本日(7/16)はひたすらトマトの不可食部をトリミングし、そして切り分けることとなりました。搾汁したものを加熱殺菌して作られる本製品。原料はなんと「トマト」と「食塩」の2つのみ。それでも爽やかな酸味と、トマトとは思えない甘みのある美味しいジュースとなります。

【本日の工場長(多田)は語る】

今日で夏休み前は最後になりますが、やることが多くて難しい工場長業務に感じました。夏休み明けの実習では、原料をさばく時、少しでも素早くできるよう頑張りたいと思います。

s

食品技能検定 第3類(M3)

先週のHACCP基本技能検定に続き、本日(7/12)は標記検定を受検しました。本日の検定を持ってして、主だった資格取得は完結となります。この後は各自の履歴書へ、入学当初より取得した資格名称を反映する作業となります。7/1に求人票が公開され、現在の3学年では出願先の選定、面接練習と併せた履歴書作成と動き出しが見られます。学校祭も近づく中ではありますが、自身の進路決定に向けて引き続き頑張って下さい。

s

ツナマヨネーズ缶詰①(M3)

本日(7/10)の水産食品科3年生の実習は、標記製造を行いました。本製品も過日の「まぐろオイル漬け缶詰(AC4)」と同様に、海洋技術(F)科と機関工学科(E)科の乗船コースが、約一ヶ月の乗船実習で漁獲したまぐろを原料としております。言うなればこちらの製品も、6次産業化された製品の一つとなります。好みは分かれると思いますが、大半の生徒がマヨネーズを好きなようで、食べたい気持ちを我慢しつつ作業に集中する日となりました。

【本日の工場長(長田)は語る】

これまでの品目に比べて作業自体は簡単でしたが、原料を輪切りにして手で少しずつほぐす作業が大変でした。実習途中のトラブルで中断しましたが、皆で協力して作業を終えられて良かったです。

s

企業見学(M2)

先々週行われた3年生の企業見学に引き続き、2年生は本日(7/9)に標記が行われました。工場と言えば普段は水産食品科の製造工場が中心となりますが、本日は実際に大量生産を行う食品企業へ赴き、最前線の現場を見学させていただきました。自分たちが行う実習内容や施設設備配置、機械器具類など、細かな違いをしっかりと感じ取り、これからの製造実習に活かしてもらえたら幸いです。

末筆となりますが、この度の見学を引き受けていただいた「株式会社 布目」様、「株式会社 竹田食品」様、「株式会社 合食」様、お忙しい中にもかかわらずご対応ありがとうございました。この経験を今後の製造実習へ役立てたいと思います。

s

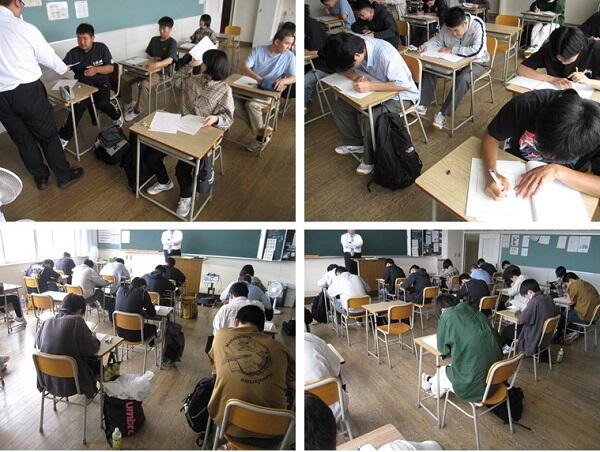

決戦は金曜日(M3)

先週の「HACCP基本技能検定」に引き続き、今週末12日(金)に「食品技能検定3類」の筆記試験が行われます。専科の関係科目では、その追い込みが行われ、資格取得目指して頑張って対策授業に励んでいる現在です。あともう一踏ん張りやり切り、学校祭を迎えてもらえたらと思います。

s

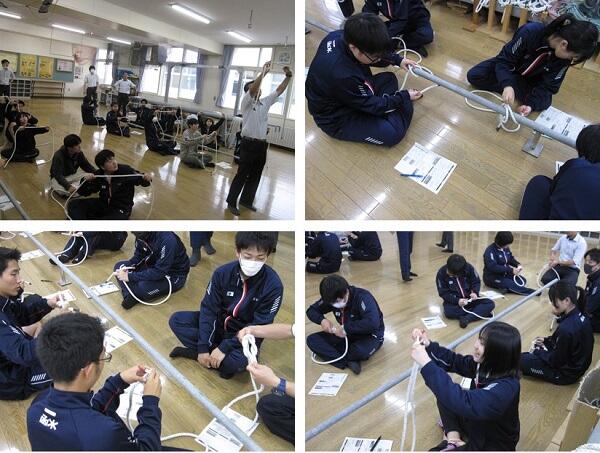

ロープワーク②(M1)

雨を蓄えた重暗い空模様。必然的に湿度も上がり、ジメジメとした気温での実習展開となります。本日(7/5)の水産食品科1年生の実習は、以前にも経験したロープワーク(結索)についてを学びます。「できそうでできない…」「あとちょっとなんだけど…」、そんなもどかしさを抱えつつ、しっかりと結べた時の爽快感や達成感は一塩です。天候と裏腹な心模様の実習日となりました。

s

HACCP基本技能検定(M3)

まるで水産食品科3年生の心持ちを投影したかのような、重暗く憂鬱な空模様。それもそのはず、本日(7/5)4校時は標記検定試験が実施されました。これまで授業内外で対策に明け暮れてきた成果の一つが、今試されることとなります。「もう充分!」「やれることはやった!」という生徒が大半ですが、慢心せずに最後まで見直し含めて取り組んで欲しいところです。

本日を乗り切った後は、来週末に予定される食品技能検定3類の筆記試験に向けてモード切替です。いずれも取得目指してもう一踏ん張り。一つでも多く履歴書等に記載できるよう頑張っていきましょう。

s

さば水煮缶詰〔MKN〕製造④(M3)

本日(7/3)の水産食品科の実習は、久し振りに標記を製造します。直近の缶詰製造では「くじら大和煮」「さば味噌煮」「まぐろオイル漬け」と、バラエティに富んだ魚種と内容をこなしてきましたが、本日は基本に立ち戻り標記「水煮」の缶詰を製造します。魚種や作業工程により差が生じる歩留りにも、考えを巡らせつつ実習に臨んでもらいたいところです。

【本日の工場長(中村一)は語る】

久し振りの実習でしたが、皆素早くできていたように感じます。一時手袋破れが出ましたが、異物混入しないように協力して探し出し未然防止に努めました。次回ツナマヨの使用原料は貴重なので、より効率的に製造できるよう頑張ります。

s

さばオイル漬け缶詰〔MK4〕製造①(M2)

7月に入り実習場も段々と暑い室温となってきました。実習の性質上、水の使用は避けられないため、実習の後半では湿度が高くなり暑さも身体に堪えます。

本日(7/2)の水産食品科2年生の実習では標記を製造しました。これまで「さば水煮」「さば味噌煮」「さば味付け」と3種の缶詰を製造してきました。今回ガラリと作業工程が変わる「さばオイル漬け」の缶詰を製造です。使用する缶サイズや充填する液体も異なるため、上記との異なりを比較し考えつつ実習していきます。

【本日の工場長(星澤)は語る】

今回は一人で行う作業が多く、疲れて大変な工場長業務でした。普段の製造と工程が違うので、新鮮な感覚で楽しく実習ができました。

s

グルメだよ!全員集合 in 北斗(M科)

6/29(土)・30(日)で開催された標記イベント。今回で第3回となる本催しですが、今年度も北斗市観光課様よりお誘いいただき、販売実習の一環として製品販売を行いました。今回の製品は「さば味付け缶詰」と「まぐろオイル漬け缶詰」の二品。3年生はこれまで何かしらのイベントで経験していますが、初参加となる2年生は、自分たちが作った製品が正に飛ぶように売れる様子を見て驚愕です。それと同時に、私たちM科の製品を心待ちにし、笑顔で商品を手にとって下さるお客様と実際に触れ合い、今後の製造実習に対するモチベーションも一層高まりました。

末筆となりますが、両日のイベントに足をお運びいただいたお客様方、そして本イベントの開催にあたりご尽力をいただきました北斗市観光課の皆様ならびに(株)ガイアクリエーションの皆様、運営関係者の皆様、誠にありがとうございました。

s

安心安全な製品作りとは②(M1)

本日(6/28)の水産食品科1年生の実習では、前回に引き続き標記についてを学びました。実際にM科の先輩たちの実習風景(静止画)を見てもらい、毎回の実習で行われている消毒や殺菌、洗浄の重要性を確認します。そして、衛生に関する教材動画も活用し、これからの製造実習への導入とします。

何事もちょっとした油断が大きな事故につながる可能性を秘めています。私たち水産食品科で扱う「食品(製品)」も例外ではありません。これからそれを扱い、製造する身として考えるキッカケになってくれたらと思います。

s

検定対策も大詰めです(M3)

水産食品科3年生、来週末には「HACCP基本技能検定(7/5)」、そして再来週末には「食品技能検定 第3類(7/12)」の筆記試験が行われます。現在、専科の各科目ではその大詰めとなる対策授業が行われています。残り期間が少ないものもありますが、取得目指して頑張ります。

s

企業見学(M3)

コロナ禍によりしばらく中止となっていた標記見学が、今年度ついに満を持しての復活となりました。本日(6/26)の水産食品科3年生では、地元の食品関連企業2社を見学し、水産加工や食品製造の知見を深める有意義な時間となりました。また、製造ラインの見学をすることで、普段の製造実習と異なる点や共通点を改めて認識することができました。

末筆となりますが、お忙しい中にもかかわらずご対応いただきました「株式会社 布目」様、「株式会社 竹田食品」様、本日は誠にありがとうございました。この経験を活かし、これからの学習活動や進路選択の一助に致します。

s

さんま蒲焼き缶詰〔MPK〕製造(M2)

昨今の原料価格の高騰により、久しくさんまを扱うことがありませんでしたが、本日(6/25)は2年生で初となる標記を製造しました。既に下処理を終えたものを、焙焼機を用いて両面こんがり焼き色をつけ、缶のサイズにカットして肉詰します。さばとはサイズ感が異なるため、扱う生徒たちも新鮮な感覚だったと思います。

【本日の工場長(柳屋)は語る】

工場長を務めた感想としては、缶重量を再チェックしたりエアシャワー室を清掃したりと、大変だったと感じました。来週は、本日以上に素早く作業を終えられるように頑張ります。

s

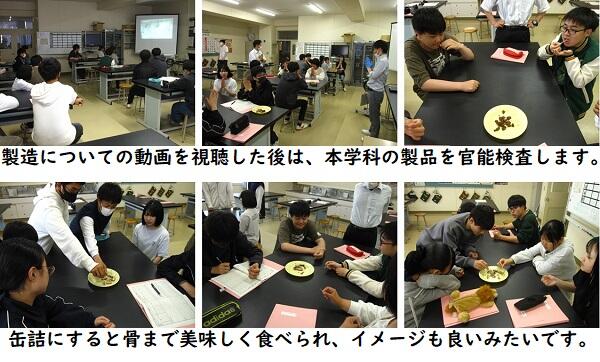

安心安全な製品作りとは(M1)

本日(6/14)は1年生の水産海洋基礎の実習日。標記のとおり、製品を製造する上でに常に求められる「安心・安全」について、教材動画を交えて学習しました。また、実際にこれから自分たちが製造するであろう製品についても、官能検査(試食試験)を行いました。現代では骨の多さや調理、後処理の面倒くささから魚食離れが加速しています。缶詰にすることで骨もサクサク食感となり、まるごと食べられるようになるため、検査する生徒からも驚きと笑顔がこぼれます。

s

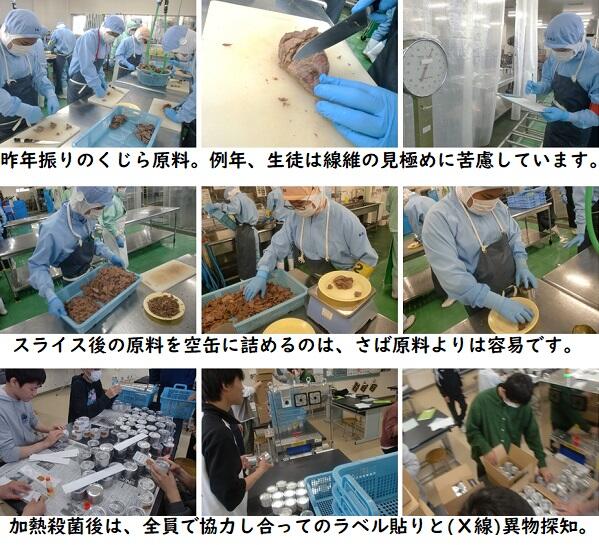

くじら大和煮缶詰〔WPC〕製造①(M3)

本日(6/12)の水産食品科3年生では、標記を製造しました。昨年度も経験した実習項目ですが、期間が開いてしまうと作業内容も朧(おぼろ)気となります。普段の原料ではさほど気にしない「肉の線維」。これをしっかりと見極め、線維を断つよう包丁を走らせることが大切です。蒸煮後のブロック肉は千差万別の形をしており、ひとつずつ確認してスライスすることが必要となる実習でした。

来週は前期中間考査のため実習はお休みとなります。3年生は第1陣の進路出願に関わる成績が決まる重要な考査となります。気を抜かず頑張っていきましょう。

【本日の工場長(中村蒼)は語る】

工場長を務めましたが、巻締め前の再チェックや後片付けなど色々と大変でした。実習の作業自体は、今回は肉の切り方が独特なので難しかったです。次回は作業を素早く終わらせられるように頑張ります。

s

食品衛生責任者講習(M3)

本日(6/5)は、水産食品科と品質管理流通科の3年生が合同で標記を終日受講しました。毎年恒例となる本講習会では、各学科でこれまで学んできた、食品や衛生に関する授業の復習や、定着を確認する良い機会となっています。また、年とともに改訂されていく食品業界のルールなどを新たに知る機会にもなっています。講習会の締めくくりとなる確認テストでは、全問正解する生徒も多数おり、学習成果の定着が改めて確認できました。

末筆となりますが、本日の開催に際して足をお運びいただきました渡島衛生責任者協会関係者の皆様、誠にありがとうございました。この場をお借りしてお礼申し上げます。

s

集散訓練・ロープワーク(M1)

早いもので5月も本日(5/31)で最終日。水産食品科1年生の基礎実習では、今後に控えたカッター実習や体験乗船に備え、標記実習を行いました。集散訓練では点呼要領から整列の仕方、隊列組み替えなどを学びます。ロープワーク(結索実習)では、基本的なロープの結び方(ヒッチやベント)について、プリントや先生をお手本に試行錯誤の練習時間となりました。分かりそうで分からない、できそうでできない、そんなマジックショーの様なロープワークに和気藹々とする1年生たちでした。

s

さば味噌煮缶詰〔MKB〕製造②(M3)

本日(5/29)の水産食品科3年生では、欠席者が若干名いた中で協力し合い標記を製造しました。先週はまぐろオイル漬け缶詰を製造しましたが、魚種や処理工程の違いで異なっている歩留りについても並行して考えます。

【本日の工場長(森竹)は語る】皆できていたと思っていましたが、実際には自分の班しか見ることができていなかったので、もう少し周りを見られたら良かったと思います。来週は一つ一つ丁寧に行動できたらと思います。

s

さば味付け缶詰〔MKC〕製造②(M2)

味付けタレによる固形量の増減については、前回実習が良い学びのポイントとなりました。本日(5/28)は味噌タレではなく、醤油ベースの味付けタレを使用します。同じく固形量は水煮製造時よりも若干少なくなりますが、その理由は既に明確です。また、注液時に前回タレと今回タレの粘度や色、ニオイについても注意深く観察することが必要となります。

【本日の工場長(柳屋)は語る】工場長はダブルチェックで計量したり、巻締機のレーンへ1缶ずつ流したりと大変でした。全体としては入場後すぐにホースを洗ったり、準備にとりかかることができているので、皆分かってきていると感じています。

s

まぐろオイル漬け缶詰〔AC4〕製造①(M3)

本校の六次産業化【〔一次〕×〔二次〕×〔三次〕=〔六次〕】の結晶とも言える標記製品を製造しました。原料は海洋技術(F)科と機関工学(E)科の乗船コース生徒が、長期乗船で漁獲してくれたまぐろ(ビンチョウ)を使用します。一次産業を彼ら(F・E)が、そして私たち水産食品(M)科で二次産業となる加工製造と、三次産業となる流通・販売(来月のイベントに出品予定)を行います。

【本日の工場長(安田)は語る】いつもの原料(さば)に比べて製造工程は簡単に感じました。工場としての作業もしっかりできましたし、皆も丁寧にできていたので良かったと思います。

s

さば味噌煮缶詰〔MKB〕製造①(M2)

過日行ったさば水煮缶詰の経験を活かし、本日(5/22)は標記を製造しました。基本的に注液(タレor水)以外はほとんど同じ作業工程となりますが、缶へ充填する固形量のグラム数が若干異なっていたり相違点も存在します。レトルト殺菌釜での加熱殺菌時、缶表面よりジワジワ浸透する熱は、内部に注液されたものの粘度の違いにより、熱の伝達やその加熱時間と温度にも影響が生じます。同じようなものを作っているようでも、「どうして?」「なぜ?」を考えながら作業すると見え方も違ってきます。

【本日の工場長(矢野)は語る】周りはしっかりと声出しもできており、協力しながらテキパキと行動できていました。最初は工場長の業務内容に戸惑ったけど、先生たちに教えてもらいながら上手くできました。

s

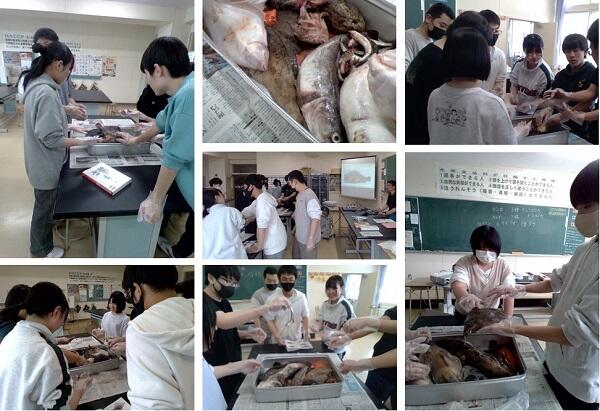

海洋生物の観察(M1)

毎週金曜日の午後は、水産食品科1年生の基礎実習が行われています。本日は標記についてを学習しました。函館近郊で漁獲された海洋生物について、どのような生物がいるのか、その名称は何なのか、どういった特徴があるかを観察して学習しました。魚体は粘液にまみれていたり特有の臭いもありましたが、物怖じせず目を輝かせ(手袋ごしに)触れる姿はとても微笑ましいものでした。

来週24日(金)は高体連集約日(先生たちが多数不在のため午前授業)となりますので、基礎実習はお休みとなります。

s

さんま背開き処理(M2)

本日(5/14)は午後に生徒総会が設定されているため、短縮5時間で昼食を挟んでの変則時間割の授業日となりました。2校時からの実習となる水産食品科2年生では、これまでの経験を活かし標記項目(後日実習の前処理)を行いました。進級後の初回実習では、慣れない作業に困惑する場面も見られましたが、何度か行った今ではスムーズに作業が行えています。

【本日の工場長(山﨑)は語る】工場長としての業務は本日は少なかったように感じます。全体を見渡すと声掛けが少なかったように感じたので、次回以降の課題だと思いました。自分としては今回の背開きは手際良くできました。

s

今年度(R6)版 水産食品科パンフレット更新(M科)

標記についての改訂作業が終わり、今年度版のM科パンフレット(pdf)が更新されました。今春の卒業生たちの声、現3年生たちの声を盛り込み、「水産食品科とは?」を紹介する内容となっております。これから入学を考える中学生だけでなく、現在の在校生、これまでの卒業生、そして保護者の皆様を問わず目を通していただけると幸いです。

ダウンロードページへは上記画像をクリック ※他学科もあります!

「水産食品科(M科).pdf」をクリックでダウンロード

s

歩留まりとは②(M1)

前回実習同様に、標記内容をおさらいする水産食品科1年生。例年以上に計算がしっかりとできており、各テーブルでも教え合う様子が見られ、今後の実習に期待が膨らみます。歩留り計算はつきつめると単純な四則計算(+-÷×)ですが、何が原料で何が精肉なのかをしっかりと見極める必要も出てきます。与えられた計算式を解くだけではなく、得られた数値が一体何を意味しているのか、そこを理解してこそ本当の意味での歩留り計算となります。引き続き頑張って身に付けていってほしいところです。

s

さば味付け缶詰〔MKC〕製造②(M3)

昨日までの雨模様から打って変わり、本日(5/8)は抜けるような青空が広がる中での実習となりました。水産食品科3年生では、前回内容と同じく標記を製造しました。班ミーティングで討議した前回実習の課題点を克服するように立ち回り、欠席者がいた本日でも前回以上に効率的に作業を行うことができたと思います。

【本日の工場長(石村)は語る】以前に工場長を経験したときは、計算シートの記入に手間取り、サポートされながらの業務でした。しかし、今回は自分一人で行うことができたので、今後も早く行動に移せたらと思います。

s

さば味付け缶詰〔MKC〕製造①(M3)

本日(5/1)の水産食品科3年生は、前回の水煮缶詰の反省を活かし、標記を製造しました。実習前の班ミーティングで共有した課題に沿って作業を進めます。注液段階では、前回の水ではなく味付けタレとなっているので、無駄遣いしないよう気を付けながらの作業となります。粘性のあるタレでは固形量のグラム数が水煮とは変わるため、注意深く行うことが必要です。

【本日の工場長(川村)は語る】久し振りの工場長役でした。工場長の作業、班に戻ってからの作業と大変でしたが、メリハリをしっかりつけてできたと思います。各班製品のチェック時で、1缶以上ずつ計量不備を発見したので、改善できるよう実習に臨みたいです。

s