水産食品科の取り組みを紹介します!

カッター実習①(M1)

天候にも恵まれた本日(9/2)の水産食品科1年生の実習は、機関工学科の協力を得て標記実習を行いました。カッター実習と言っても何か工作するというわけではなく、刃物のカッターではなく「カッター艇」に上艇しての実習を指します。今回が初見となったカッターについて、基本的な構造や漕艇方法を一から教えていただきました。

末筆になりますが、ご協力いただいた機関工学科の先生方、誠にありがとうございました。

s

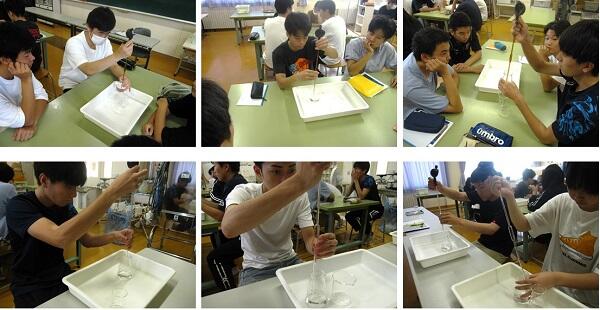

中和滴定(M3)

本日(9/2)の食品管理Aの科目内実験では、先週に引き続き標記について学びました。本来であれば危険な薬品を用いることもある本実験。ビーカーを利き手、ビュレットコックを反対手で同時操作する性質上、安全バージョンとして「食酢」と「こんにゃく液(水酸化カルシウム)」を代用しての滴定操作を行いました。指示薬としてフェノールフタレイン溶液を加えると、滴下したアルカリ分に反応し、ほんのりピンクに色づきます。薄いピンク色でストップすると中和完了です。

s

操作の確認①(M3)

本日(8/30)の食品管理Aの科目内実験では、前回学習した安全ピペッターの操作方法について、手順の確認として簡単な実技テストを行いました。安全ピペッターの取り付けから、器具標線に液面(メニスカス)をしっかりと合わせ、最後の一滴まで排出できるかがポイントとなります。緊張した様子でしたが皆しっかりとできていました。

s

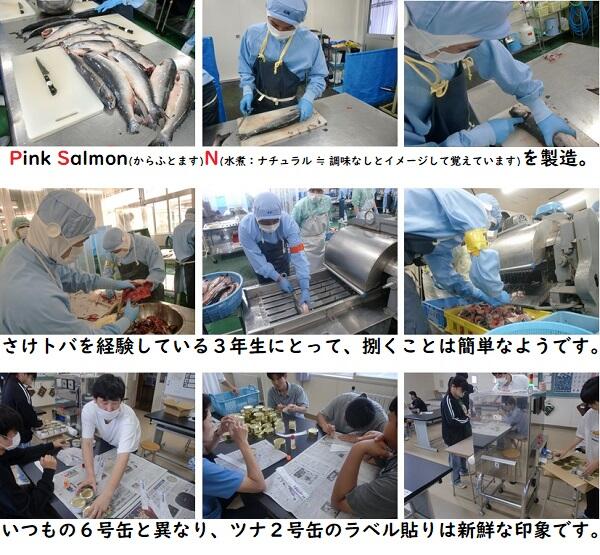

さけ水煮〔PSN〕缶詰①(M3)

昨日の雨はすっかりと通り過ぎ、本日(8/28)は穏やかな日差しが差し込む実習となりました。原料価格高騰によって実に約8年振りとなった標記製造品。秋口にはさけトバ製造でしろさけを扱うことはありますが、本製品は小ぶりなからふとますを原料として製造が行われました。初めてのさけ缶詰に生徒も興味津々です。

【本日の工場長(寺本)は語る】

初めて経験したさけ缶詰でしたが、皆スムーズにできていたと思います。フィッシュカッターは今回初めて使いましたが、とても難しく感じました。

s

さば二枚おろし②(M2)

生憎の大雨となった本日(8/27)の水産食品科2年生の実習は、ジメジメとした湿気にも負けずに標記実習を行いました。思い起こせば昨年のこの時期は記録的な猛暑となり、暑さに負ける生徒も多数いたことが思い出されます。今年は不安視されていた猛暑も影を潜め、実習に影響が出ていないことが救いです。

本日使用した原料はこれまでの水煮や味付け、味噌煮の缶詰に用いる原料よりも小ぶりなもの。二枚おろしにして干し網で干された原料は、今後のオイル漬け缶詰の原料となります。先の3種類の缶詰は6号缶規格。オイル漬けは角缶規格となりますので、原料サイズを調整することも必要となります。年度当初に一度経験しているだけあって、スムーズな包丁捌きで下処理を終えることができました。

【本日の工場長(高橋)は語る】

久し振りの実習だったこともあり、腹を切り開くときに骨が出過ぎるほど切ってしまいました。けれども、その後にしっかり修正したり、工場長として声がけをしたり指示出しをすることができました。

s