日誌

水産食品科の取り組みを紹介します!

M3実習:鯖の味噌煮缶詰!

M3実習:鯖の味噌煮缶詰を実施しました!

先週に引き続き、鯖の味噌煮缶詰の製造でしたので、原料の鯖の量を多くしてみましたが、迅速に製造できました!

三年生らしい行動力が付いてきたと思うので、油断せず頑張っていきましょう!

本校の鯖の味噌煮缶詰は、秘伝の味付けによりとても美味しいです!

生徒達からも好評ですので、機会がございましたら、是非購入してみてください!

M2実習:サバの二枚おろし

M2実習:サバの二枚おろしでした!

昨年度末に検定試験でも教わったサバの二枚おろしですが、その時のことを覚えていたのか、みんな上手にできました!

歩留まり計算も本格的な実践に入ってきたので、より効率的な作業を心がけよう!

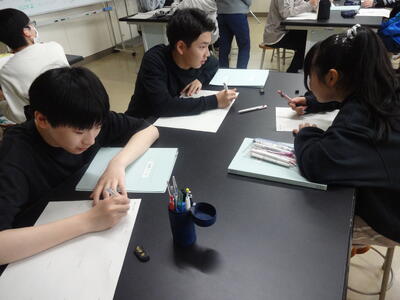

M1実習:計算練習!

M1実習:計算練習が実施されました!

前回では終わりきれなかった計算問題を、先生方の協力の下解いていきました!

はじめは苦手意識がありましたが、慣れてくればスムーズに集中して解くことができました。

今後、毎実習で計算があるので、活用していこう!

M3実習:鯖水煮缶詰

M3実習において、さば水煮缶詰めの製造実習を行いました!

さば水煮缶詰は非常に大人気な製品の一つです、鍋・サラダ・丼もの・パスタなど、何でもありな缶詰ですので、機会がありましたら是非買ってみてください!

M1実習:歩留計算!

M1実習において、歩留計算を実施しました!

計算は今後製品を製造していく中で、予想される製品数、原価計算など多くの場面で重要になる基礎的部分です。

大変だなぁ、めんどくさいなぁという気持ちはあるかもですが、めんどくさい基礎こそ大事!

がんばりましょう!