水産食品科の取り組みを紹介します!

見た目と歩留り(M1)

年度内の実習も、残すところ本日(3/14)を含め、2回となった水産食品科1年生。次年度を見据え、いかに無駄なく効率良く原料を使用するかが、4月からの新2年生の課題となります。これまでは概念的な理解にとどまっていた歩留りについてを、実際に考えて手元で実践していくこととなります。本日は実際に捌いてみた魚の計量を行い、その見た目と歩留りについて学びました。

s

食品技能検定1類〔筆記試験〕(M1)

本日(3/13)同時間帯に、水産食品科1年生と品質管理流通科1年生において、標記検定試験が実施されました。本学科1年生では、例年4月当初より検定とリンクした該当科目の学習内容で授業が進められています。いよいよその成果が試される瞬間がやってきました。緊張した面持ちとともにペンを固く握る生徒たち。思いのほか軽快なリズムで刻まれるペンの音は、直前までの検定対策から来る自信の表れのようにも感じられました。過日の水産海洋技術検定もそうでしたが、頑張りが報われることを今回も祈るばかりです。

今年度の検定試験は本日で最後となりますが、次年度も様々な検定が目白押しです。一つでも多くの資格取得を目指し、再来年の進路活動に備えましょう。

s

食品技能検定2類〔筆記試験〕(M2)

週始めに行われた実技試験から数日経ち、本日(3/13)はいよいよ筆記試験の本番となりました。登校するや否や、多くの生徒が一分一秒を惜しみ、検定対策に精を出していたようです。2年生が受験する標記検定は3分野に分かれており、前年度に受検した1類よりも範囲が広く、より専門的な内容となっております。しかしながら、どの分野もじっくりと学んできた範囲であることは確かですので、学習の成果が実ることを期待しています。

年度内の学習内容は区切りに近づいていますが、科目によっては年度をまたいで受検となるものもあるため、引き続き気を抜かずに学習活動に臨んでもらえると幸いです。

s

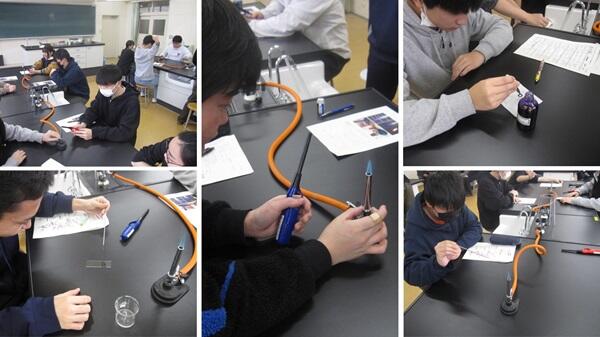

食品技能検定2類〔実技試験②〕細菌染色(M2)

長い入試休みも明け、標記検定の実技試験が行われた本日(3/10)。過日の練習を思い出し、白金耳とスライドガラスを駆使して試験に臨みました。しっかりと頭に入れたはずの手順が、緊張のため飛んでしまう生徒もチラホラ見受けられましたが、概ねしっかりと復習をしている生徒が多かった印象です。

実技試験は本日で終わりましたが、13日(木)には筆記試験が行われます。残された時間を有効利用して検定日を迎えて下さい。

s

最後のホームルーム(M3)

本日(3/1)晴れて卒業の日を迎えた水産食品科3年生。これまで楽しいことばかりではなく、辛いこともたくさんあった3年間。その密度ある時間の中で、確かな成長がなされたように感じます。このクラスの一番良いところ、それは「挨拶」。朝夕のSHRだけではなく、毎時間の授業の始めと終わりも、欠かさず大きな声を響かせてくれました。そんな元気の良い挨拶が、今度はそれぞれの進路先・人生で響くことを願っています。

高校生活最後のホームルーム。卒業する21名の皆さんは何を想い、何を感じましたか?様々な感情が去来する中とは思いますが、今一度この3年間を振り返り、この先の自分自身の糧にしてもらえたら幸いです。

末筆となりますが、在学期間中お子様を支えていただいた保護者の皆様、本日は本当におめでとうございます。また、入学時より優しく、時には厳しく見守っていただいた3年間に感謝申し上げます。

s

細菌染色の練習(M2)

いつもは火曜日に実施される2年生の総合実習ですが、諸般の事情より週明けすぐの本日(2/17)月曜日に行われました。本日の実習項目は、現在取得に向けて取り組んでいる「食品技能検定第2類」の実技試験について練習します。初めて用いる器具や試薬もありましたが、手順等をしっかりと覚えて来月の本番試験に臨んでもらえたらと思います。

s

食品技能検定 第1類 実技〔魚のおろし方〕試験(M1)

本日(2/14)午後の水産食品科1年生実習では、標記検定の実技試験が行われました。これまで練習を重ねていた「背開き」について、いよいよその成果を見せるときがやってきました。検定本番にはスペシャルゲスト(担任)も駆けつけ、原料の最後の1尾まで処理を行いました。

来週末からは後期の期末考査が行われます。標記検定の筆記試験は3月中旬とまだ時間はありますので、次は考査に向けて対策を頑張りましょう。

s

背開きの練習②(M1)

ここ2日間の怒濤の降雪状況により、朝から雪かきに追われた人も少なくありません。プラスして週末ということもあり体力・気力的にも満身創痍ですが、本日(2/7)の水産食品科1年生では元気に標記実習が行われました。前回内容を思い起こしながら、原料に包丁を走らせます。今回の方が上手にできたという生徒も中にはいたようですが、スペシャルゲストさん(担任)の出来は納得いかなかったご様子。生徒ともども経験を積み、技術を身につけていただけたら幸いです。背開きのはずが、写真内に三枚おろしが散見されるのは、手直し跡によるご愛敬ということでご理解下さい。

s

さけスライス処理③(M2)

これまで原料のさけを三枚おろしにすることはありましたが、1次風乾後のスライスは3年生が行ってきました。本日(2/4)の実習では、2年生がそのスライス作業を行いました。乾燥度合いの違いによって、包丁の入りやすさが異なるため、身崩れなどに気をつけながらの作業となりました。

【本日の工場長(吉田)は語る】

今日は工場長としてやることが少なく、呼び出される回数も少なく比較的業務は簡単でした。そのため、班の生徒と同じような作業内容ができました。軟らかい原料肉は切りやすかったのですが、硬い原料肉は切りにくかったです。

s

背開きの練習①(M1)

早いもので本日(1/31)で1月も終わりになります。水産食品科1年生では、魚体原料にいよいよ包丁を入れる日となりました。初めて魚を触り、捌く生徒も多くいる中ではありましたが、指示をしっかりと聞いて作業を行った結果、ほとんどの生徒がしっかりと背開きにすることができました。普段の実習よりも、比較的サイズが小さいものを用いた練習ではありましたが、まずは包丁と魚体に慣れることから始めていきましょう。

s