水産食品科の取り組みを紹介します!

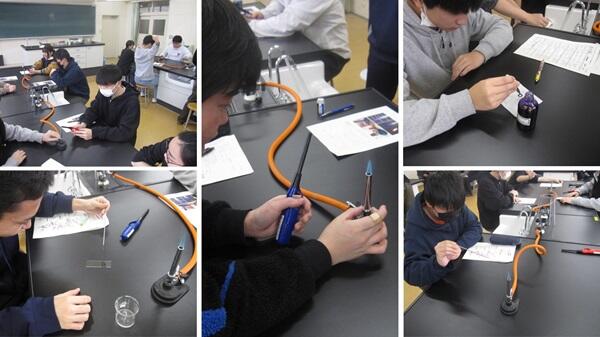

細菌染色の練習(M2)

いつもは火曜日に実施される2年生の総合実習ですが、諸般の事情より週明けすぐの本日(2/17)月曜日に行われました。本日の実習項目は、現在取得に向けて取り組んでいる「食品技能検定第2類」の実技試験について練習します。初めて用いる器具や試薬もありましたが、手順等をしっかりと覚えて来月の本番試験に臨んでもらえたらと思います。

s

食品技能検定 第1類 実技〔魚のおろし方〕試験(M1)

本日(2/14)午後の水産食品科1年生実習では、標記検定の実技試験が行われました。これまで練習を重ねていた「背開き」について、いよいよその成果を見せるときがやってきました。検定本番にはスペシャルゲスト(担任)も駆けつけ、原料の最後の1尾まで処理を行いました。

来週末からは後期の期末考査が行われます。標記検定の筆記試験は3月中旬とまだ時間はありますので、次は考査に向けて対策を頑張りましょう。

s

背開きの練習②(M1)

ここ2日間の怒濤の降雪状況により、朝から雪かきに追われた人も少なくありません。プラスして週末ということもあり体力・気力的にも満身創痍ですが、本日(2/7)の水産食品科1年生では元気に標記実習が行われました。前回内容を思い起こしながら、原料に包丁を走らせます。今回の方が上手にできたという生徒も中にはいたようですが、スペシャルゲストさん(担任)の出来は納得いかなかったご様子。生徒ともども経験を積み、技術を身につけていただけたら幸いです。背開きのはずが、写真内に三枚おろしが散見されるのは、手直し跡によるご愛敬ということでご理解下さい。

s

さけスライス処理③(M2)

これまで原料のさけを三枚おろしにすることはありましたが、1次風乾後のスライスは3年生が行ってきました。本日(2/4)の実習では、2年生がそのスライス作業を行いました。乾燥度合いの違いによって、包丁の入りやすさが異なるため、身崩れなどに気をつけながらの作業となりました。

【本日の工場長(吉田)は語る】

今日は工場長としてやることが少なく、呼び出される回数も少なく比較的業務は簡単でした。そのため、班の生徒と同じような作業内容ができました。軟らかい原料肉は切りやすかったのですが、硬い原料肉は切りにくかったです。

s

背開きの練習①(M1)

早いもので本日(1/31)で1月も終わりになります。水産食品科1年生では、魚体原料にいよいよ包丁を入れる日となりました。初めて魚を触り、捌く生徒も多くいる中ではありましたが、指示をしっかりと聞いて作業を行った結果、ほとんどの生徒がしっかりと背開きにすることができました。普段の実習よりも、比較的サイズが小さいものを用いた練習ではありましたが、まずは包丁と魚体に慣れることから始めていきましょう。

s