水産食品科の取り組みを紹介します!

令和6年度 地域成果発表会(M科)

水産食品科3年生の本日(12/18)午後は、高等学校OPENプロジェクト(H30~R2)より継続して行っている、標記発表会(第7回目)が実施されました。本発表会ではその年に各研究班がつながりを持った地域企業の有識者の方々をお招きし、研究成果についてスライド発表と試食会を行っています。

本年度の研究チームは4班。「ニシン」「サクラマス」「未利用魚」「ブリ」をそれぞれテーマに掲げての発表会です。自分たちが研究してきたことが校内だけで完結せず、地元企業に受け継がれ、地域へ還元できることを念頭に、毎年頑張っています。本日は研究成果に対し、温かなお声がけを多数いただき、成果を肌で感じる良い機会となりました。

末筆となりますが、年末のお忙しい時期の中にもかかわらず足をお運びいただきました関係者の皆様、誠にありがとうございました。また、貴重なご意見も多数いただきましたこと、重ねてお礼申し上げます。今後の学習活動の糧とさせていただきます。

s

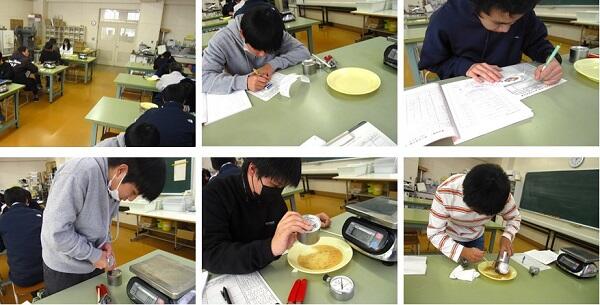

未利用魚を用いた乾製品試作(M3)

水産食品科3年生ではこの1年間、課題研究授業において未利用魚の研究に取り組んできました。もちろん、未利用魚だけではなく、別の研究テーマに取り組んでいるチームも複数存在します。毎年この課題研究をキッカケとして、様々な試作品(そして製品化)を行ってきました。

本日(12/18)の実習項目は、サイズが小さくて販売に至らないマダラを原料に乾製品の試作を行いました。通常タラの乾製品はスケトウダラが用いられますが、商品価値を見出すべく研究製造を行ってみます。冬の寒さと乾燥を利用しての寒干し製品。どんな出来になるか結果が楽しみです。

【本日の工場長(石村)は語る】

今まで捌いたことがなかった魚種だったので、とても新鮮な印象を受けました。個体によっては臭いがキツイものもあったり、特に胃袋を破いてしまった時はとても臭かったです。次回実習が3年間で最後となりますが、今までやってきたことを振り返りながら、楽しんで実習に臨みたいと思います。

s

食品技能検定2類〔実技試験①〕開缶検査(M2)

本日(12/17)の水産食品科2年生の午後は、標記のためこれまで数回練習を行ってきた成果が試されます。今か今かとソワソワしている生徒を横目に、順番が訪れた生徒が試験会場へ移動します。試験官と生徒、一対一での実技試験ということもあり、非常に緊張した空間での試験となりました。

s

いずしパック詰め(M2)

全道的に降雪が一定し、道南も根雪となり年末を感じられるようになってきました。本日(12/17)は発酵食品項目として製造していた飯寿司(いずし)が漬け上がったので、協力してパック詰めを行いました。実際にできあがった製品を見て、これまで食べたことがなかった生徒も、美味しそうなその見た目に興味がそそられていたようです。

【本日の工場長(大久保)は語る】

今まで食べたことがなかった食品でしたが、パック詰め中は良い臭いだなと思いました。雑菌が付かないよう、いつも以上に気を配るなど、缶詰製造よりも衛生管理が厳しく感じました。

s

器具洗浄の大切さ(M1)

本日(12/13)の水産食品科1年生の実習では、先週に引き続き微生物実験として標記実験を行いました。本学科では実習開始前に、必ずその日の使用器具を再洗浄してから製造を行います。前回片付け時にしっかり洗っているなら、わざわざ洗わずとも良いと思われるかもしれませんが、リスクを限りなくゼロにする観点より再洗浄は必須項目となります。

本実習では日頃の洗浄で使用される、中性洗剤・アルコールなどを対象に、その洗浄効果と殺菌差異について目視で観察するべく、検体をサンプリングしました。

s