水産食品科の取り組みを紹介します!

魚類の内外部形態観察(M1)

朝から雪が舞い本格的な冬の訪れを感じさせる本日(11/29)。1年生の水産海洋基礎実習では、上級生が実習原料として使用する「さば」を検体として、内外部形態の観察を行いました。慣れない解剖ばさみを駆使して腹部を開き、内部を観察すると、捕食された餌や人間と発達が異なる器官なども確認することができました。

s

さけスライス処理②(M3)

いよいよ完成間近のさけとばチップス。2回目の製造となる今回ですが、過日作業の記憶もまだ新しく、前回以上にクオリティ高く標記作業を行うことができました。原料の本数自体は前回よりも少なかったですが、厚みをしっかりと揃え、枚数が出来た分それなりの干し網の枚数となりました。

【本日の工場長(草間)は語る】

大変な作業だったけれども、皆しっかりとスライスすることができていました。実習自体は続きますが、次の実習項目はきっと最後になると思うので、気合いを入れて頑張ります。

s

さば水煮〔MKN〕缶詰⑧(M2)

いよいよ北海道へ大型の寒気が流れ込み、昨日より地域によっては積雪を伴い、寒さが堪える実習の季節が到来しました。水産食品科2年生の本日(11/19)は、寒さに負けじと身体を動かして実習に励みました。年間の製造実習も終わりが見えてきたこの頃。成長が感じられる本日の2年生では、極力教員のヘルプを入れず、工場長や班長を中心として生徒主体での実習が展開されました。

【本日の工場長(川村)は語る】

工場長業務は責任が感じられ緊張しました。なるべく先生に手伝ってもらわずに作業をしましたが、お互いをカバーし合い、皆テキパキと動けていたと思います。

s

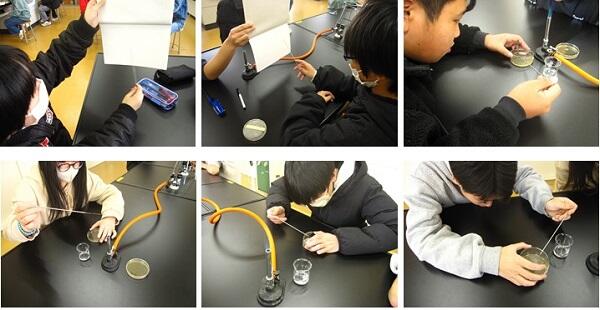

無菌操作③(M3)

食品管理Aの科目内実験の一コマ。本日(11/18)は前回行った無菌操作の確認と、菌の画線操作を行いました。前回培養の培地を見たところ、全体的に狙いとした操作はできていましたが、まだ若干のコンタミネーションが見受けられます。原因と思われる空気の流動などを抑えた操作が必要です。後半は、用意した雑菌水を画線し、その時の菌量や水分量により、発育状況に差が生じること確認する実験を行いました。いきなり画線すると寒天培地を傷つける可能性があるため、白金耳でノートを揺らさないことを目安に画線操作を練習してから挑みました。

s

さけ三枚おろし②(M3)

蛇口から出てくる水もめっきり冷たくなってきた本日(11/13)、水産食品科3年生の実習では、過日ラウンド処理を行った原料を再び三枚におろす作業が行われました。過日の実習で経験した内容ということもあり、本日はヘルプで班に入った教員が捌かなくとも、生徒たちのみで時間内に作業を終えることができていました。仕上がりも以前に比べて格段に成長していたように感じます。

【本日の工場長(久米田)は語る】

前回の三枚おろしより全員が素早く作業できて良かったです。自分は1回目より最後の魚の方が上手く捌けていたので嬉しかったです。

s