水産食品科の取り組みを紹介します!

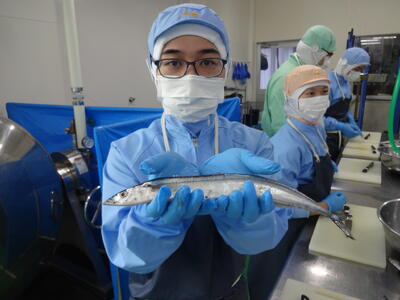

M2実習:さんま背開き!

M2実習:さんま背開きを実施しました!

2年生は、初めてのサンマの実習になります。サンマ蒲焼き缶詰の製造に向けた背開き工程をひたすら行いました。サバに比べて体高が細いので、繊細な包丁捌きが要求され、難しかったですね!

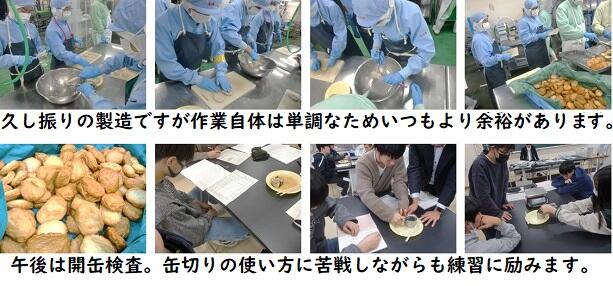

くじら大和煮缶詰製造実習!

M3実習:くじら大和煮缶詰の製造実習を実施しました!

なかなかない鯨肉の缶詰め製造になります。大和煮にしていますので、鯨肉の肉々しさと良い相性で、食べ応えのある缶詰になりました!

学科間交流実習2!

学科間交流実習の2回目は、天ぷらかまぼこの製造をしました!

機関工学科では、なかなか触れられない食品製造実習ですので、少しでも楽しんでくれれば幸いです!

みんな器用に成形作業をしてくれました!

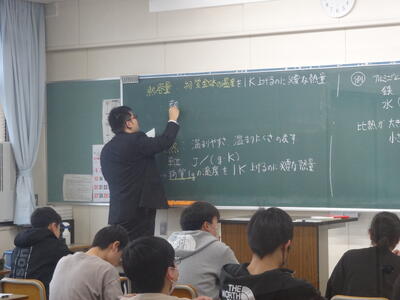

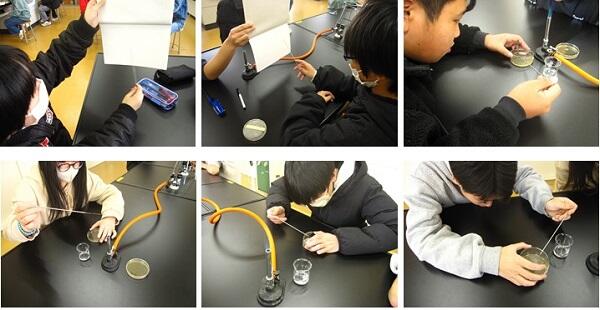

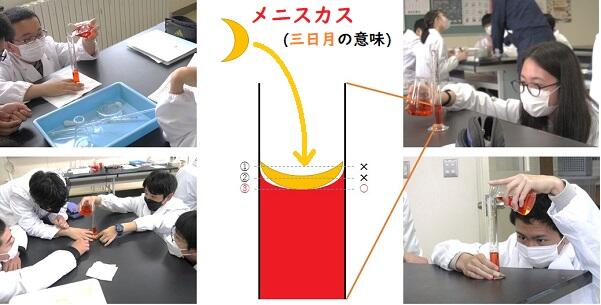

ビュレット操作(M3)

本日の食品管理Aの科目内実習では、標記操作を体験しました。「中和滴定」と言うには簡易的過ぎる本学科の実験。本来であれば取り扱いが危険となる薬品を用いるところ、食用できる安全な溶液のみで体験的に行いました。左右の手にはそれぞれの役割があり、同時並行で行うにはコツがいりますが、色付くフラスコの中和点を見る視線は皆真剣でした。

s

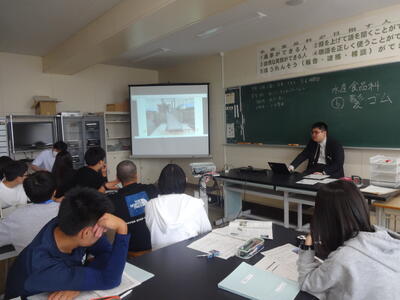

学科間交流実習!

他学科の実習内容などは、なかなか分かりにくいことがあります。

そこで、本日は機関工学科1年生のみんなに来ていただき、水産食品科のやっていることや風景を少しみてもらいました。

体験乗船で漁獲されたマグロが製品になっていく仕組みなどを感じてくれればありがたいです!

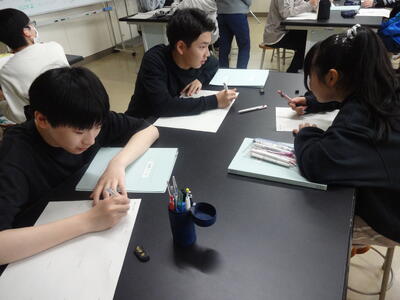

情報試験対策も本格化!

1年生、2年生の情報授業では、資格対策をしています。

それぞれ11月・1月に試験がありますので、目指せ全員合格!を胸に日々練習しています!

進路活動が佳境に!

3年生の進路活動が佳境になりました。

合格目指し、面接練習、筆記対策など、日々追われています。

今が頑張り時です!がんばろう!

M3実習:ツナオイル缶詰製造実習!

M3実習:ツナオイル缶詰製造実習を実施しました。

夏休みが明けて最初の実習で、依然やっていたことをうっかり忘れて手順を間違えかける場面がありました。

やり方を今一度確認し、1つ1つのことを確認することの大事さを痛感した実習となりましたね。

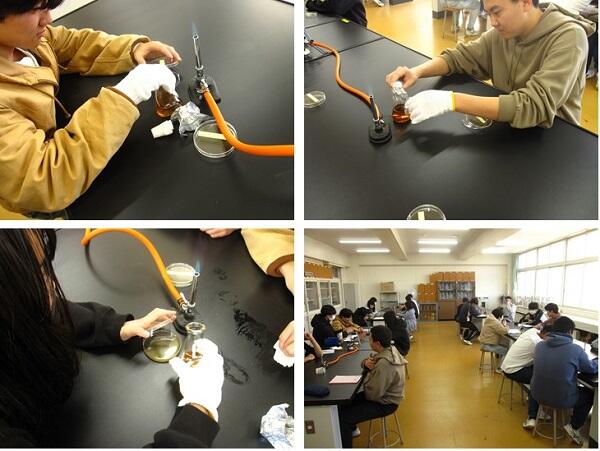

ピペット操作(M3)

本日の食品管理Aの科目内実習では、標記の使用方法について行いました。普段は製造実習がメインなこともあり、包丁からガラス器具への持ち替えは違和感がある様子。ホールピペットに安全ピペッターを装着する際や、吸排のタイミングでの器具同士の接触に注意を払いつつ操作を体験しました。

s

M3実習:サバの水煮缶詰製造実習!

M3実習:サバの水煮缶詰製造実習を実施しました。

短縮授業で時間が限られる中、普段と同等な量を処理できるかに挑戦しました。

3年生らしく迅速な作業ができ、無事にやり終えることができました。これで、3年生も夏休み前最後の実習になり、今後はいよいよ進路活動も踏まえた実習の動き方となっていきます。

社会人になることを念頭に頑張っていきましょう。

M2実習:トマトジュース缶詰製造実習!

M2実習:トマトジュース缶詰の製造実習を実施しました。

北斗市名産のトマトを使用した実習となります。無添加のトマトジュースはそのまま飲んでもよし、ミートソースなどの料理に使用してもよし。生徒の中にはトマトは苦手だけど、このトマトジュースなら飲めるといった声も聞こえ、嬉しい限りです。

これで、夏休み前の実習はラストになります。夏休み後も頑張っていきましょう。

M3:HACCP基本技能検定(筆記)

水産食品科では、2年生からの総合実習よりHACCPの衛生管理手法を取り入れ、それに沿って役割分担等が行われ製造実習が実施されています。体験を通して学習してきた部分について、3学年に進級した4月より、座学よって改めて知識としての理解を深めています。

本日はその学習の成果が試される標記検定が行われました。先週の食品技能検定第3類に引き続き、とても真剣な表情で取り組んでいる姿が見られました。進路出願前の主な資格取得は今回で最後となりますが、履歴書・願書に一つでも多くの資格が記載できることを祈るばかりです。

s

M1:カッター実習の説明!

M1:カッター実習の説明を実施しました。

カッターとは、船舶の1種になりますが、協働し、リズムを合わせ、1つの目的に突き進むことが水産高校生として重要と考え、カッター実習を重視しています。

クラスとして団結できるかどうかの実習になりますので、集中して取り組んでほしいです。

M3:食品技能検定 第3類(筆記)

本日は3年生の水産食品科・品質管理流通科で一斉に標記検定が行われました。食品管理分野、食品流通分野の2分野から成る本検定では、各内容について全33問出題され、7割の正解数で取得となります。4月から学んできた成果が試される日となりました。

s

M3:ツナマヨ缶詰製造実習!

M3:ツナマヨ缶詰製造実習を実施しました。

本校の海洋技術科と機関工学科の生徒が乗船実習で漁獲したマグロを用いて、ツナマヨ缶詰を製造しました。

コンビニのおにぎりなどでも人気のツナマヨを、生徒達の漁獲した新鮮なマグロで製造するので、非常に美味しく人気な商品になります。生徒達もモチベーション高く取り組んでいました!

M2:サバ味噌煮缶詰の製造実習!

M2:サバ味噌煮缶詰の製造実習を実施しました。

作業に慣れてきたのか、いつもよりも短い時間で終わらせることが出来ました。

短い時間で処理をすることは、鮮度維持のためにも重要なことです、とくにこれからの季節は気温が高いので1秒を争います。素早い作業と、今回のような高い歩留まりを意識していきましょう!

M3:ツナオイル缶詰製造実習!

M3:ツナオイル缶詰製造実習を実施しました。

サバの缶詰めシリーズに次ぐ本校の人気商品であるツナオイル缶詰を製造しました。

本校海洋技術科・機関工学科の生徒達が獲ってきてくれたマグロになりますので、少しも無駄にならないよう作業を進めました!製品を作るには、原料を用意してくれる多くの方々がいることを忘れてはいけませんね。

M2:サバの味噌煮缶詰の製造実習!

M2:サバの味噌煮缶詰の製造実習を実施しました。

本校の看板商品である、サバの味噌煮缶詰の製造に、いよいよ入りました。

非常に良い匂いの中で実習に取り組めました!

看板商品ですから、より一層気を引き締めて取り組みましょう!

M3実習:施設見学!

M3実習:施設見学を実施しました。

地元の企業2社を見学させていただき、この後にスタートする進路活動に向けた、意識向上の大事な時間を過ごすことができました。製造ラインや乳牛との触れあいを通して、日頃の実習にはない、食品製造を行う規範意識と生命の大切さなどを学びました。

お忙しい中にもかかわらずご対応いただきました「株式会社 なとり」様、「株式会社 函館酪農公社」様、本日は誠にありがとうございました。この経験を活かし、これからの学習活動や進路選択の一助に致します。

M2実習:サバの水煮缶詰め製造実習!

M2実習:サバの水煮缶詰め製造実習が実施されました。

2回目ということもあり、作業が少し慣れてきました。

前回の実習に比べて、格段に成長が見られたと思います。この調子で1つ1つ課題・目標を達成していきましょう。

M2情報:インターンシップ発表!

M2情報:インターンシップ発表を実施しました。

先日のインターンシップで、各の体験で得られたことや感じたことをまとめ、3分間の発表を行いました。

3分間が、長く感じたり短く感じたりと様々でしたが、多くの人の前で発表することの難しさを実感できました。

M2実習:サバの水煮缶詰め製造実習

M2実習:サバの水煮缶詰め製造実習を実施しました!

缶詰めの製造実習を、原料の処理から行うのは初めてでした。

そのため、多くの時間を費やしてしまいましたが、どうしていけば効率よく実施できるか、次に何が求められるかなど、多くのことを学んだと思います。

今後、1つ1つの動作を意識し、確実なステップアップをしていくようにしましょう。

M1実習:整列指導・ロープワーク

M1実習:整列指導・ロープワークを実施しました!

この後、乗船実習や製造実習など、多くの場面で整列することがあると思います。

その際に、練習したことの成果が発揮されると思うので、しっかり取り組みましょう!

M1実習:工場見学!

M1実習:工場見学を実施しました。

食品工場へ入るのは、体験入学以外の生徒は初めてでしたが、様々な設備、注意点、使用方法などを学べました。

冷凍庫は-30度の極寒でしたが、それにより多くの資材を保管できることを体験できました。

安全第一で作業していきましょう!

M3実習:サバ味付け缶詰!

M3実習:サバ味付け缶詰を実施しました。

サバの缶詰は、水煮・味噌煮が有名ですが、昨日のオイル漬けに加えて味付け缶詰(しょうゆベース)も製造しています。こちらも非常に美味しいので、機会がありましたら是非お買い求めください!

M2実習:初の缶詰実習、サバオイル缶詰!

M2実習:初の缶詰実習、サバオイル缶詰を実施しました。

初めてなので、1つ1つの工程に責任をもって確認しつつ実施できました。

慣れてきたときこそ、事故・トラブルが起きます。集中していきましょう!

M1実習:ロープワーク!

M1実習:ロープワークを実施しました。

水産高校生であれば、ロープワークができて当たり前!

日頃の生活においても、便利に使えると思うので、ロープワークを使う癖をつけましょう!

M3実習:天ぷらかまぼこ!

M3実習:天ぷらかまぼこの製造を実施しました。

3年生は昨年度複数回実施しているので、今回は数を多く製造しました。

丁寧さや効率化も重視できてきました。この調子で頑張ろう!

M2実習:天ぷらかまぼこ、さきいか!

M2実習:天ぷらかまぼこ、さきいかの製造実習を実施しました。

天ぷらかまぼこ、さきいか、ともに初めての実習でしたので、1つ1つ確認しながら実施しました。

どちらも非常に美味しくでき、大好評でした!

M1実習:練り製品調べ学習!

M1実習:練り製品調べ学習を実施ました。

水産高校に入学し約1ヶ月が経ちました。

だんだんと実習製品についての理解も深まってきました。年度末にはいよいよ製造実習があるので、そこを目指してまずは知識から深めていこう!

M3実習:鯖の味噌煮缶詰!

M3実習:鯖の味噌煮缶詰を実施しました!

先週に引き続き、鯖の味噌煮缶詰の製造でしたので、原料の鯖の量を多くしてみましたが、迅速に製造できました!

三年生らしい行動力が付いてきたと思うので、油断せず頑張っていきましょう!

本校の鯖の味噌煮缶詰は、秘伝の味付けによりとても美味しいです!

生徒達からも好評ですので、機会がございましたら、是非購入してみてください!

M2実習:サバの二枚おろし

M2実習:サバの二枚おろしでした!

昨年度末に検定試験でも教わったサバの二枚おろしですが、その時のことを覚えていたのか、みんな上手にできました!

歩留まり計算も本格的な実践に入ってきたので、より効率的な作業を心がけよう!

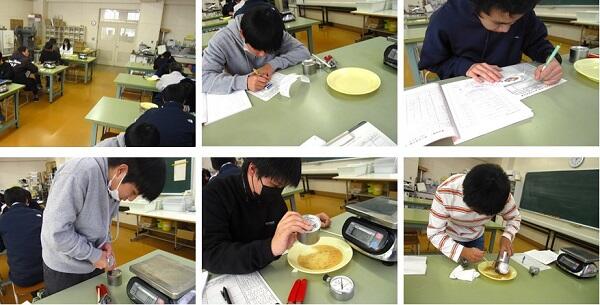

M1実習:計算練習!

M1実習:計算練習が実施されました!

前回では終わりきれなかった計算問題を、先生方の協力の下解いていきました!

はじめは苦手意識がありましたが、慣れてくればスムーズに集中して解くことができました。

今後、毎実習で計算があるので、活用していこう!

M3実習:鯖水煮缶詰

M3実習において、さば水煮缶詰めの製造実習を行いました!

さば水煮缶詰は非常に大人気な製品の一つです、鍋・サラダ・丼もの・パスタなど、何でもありな缶詰ですので、機会がありましたら是非買ってみてください!

M1実習:歩留計算!

M1実習において、歩留計算を実施しました!

計算は今後製品を製造していく中で、予想される製品数、原価計算など多くの場面で重要になる基礎的部分です。

大変だなぁ、めんどくさいなぁという気持ちはあるかもですが、めんどくさい基礎こそ大事!

がんばりましょう!

交通安全マナー教室の実施!

交通安全マナー教室を実施しました。

水産食品科にとって、安全・安心はモットーの一つであり、日常から意識することは非常に重要ですね。

GWは事故の多い傾向にあるので、気をつけなくてはいけません。

M3実習:サバ水煮缶詰

M3実習:サバ水煮缶詰の製造を行いました。

3学年として、初めての製造実習でした。3学年らしく迅速かつ円滑に実施できたと思います。

社会人になることを見越して、細かい不慣れな点・周りへの気配りなど、意識していってほしいです。

M2実習:イカの開き

4/22

M2実習において、イカの開きを実施しました!

実習製品の製造実習としては初めてでしたので、工場への入り方、注意点、洗浄方法なども学びました。

また、イカの生態についても学べました。なかなか触れる機会のないイカの現状ですので、この機会を大切にしていきたいですね。

M3授業参観!

4/19

学校開放:授業参観が実施されました!

M3では、現代文の授業でしたが、積極的な3学年らしい授業となりました。

進路活動に向けて、保護者とのコミュニケーションは重要です。話し合いをしっかりしていきましょう!

M2授業参観!

4/19

学校開放:授業参観が実施されました!

M2では、見学旅行に向けた生徒・教員からの発表でした!

いよいよ見学旅行を秋に控えているので、計画的な多彩な経験のできる行事にしていきましょう!

M1授業参観!

4/19

学校開放:授業参観が実施されました!

保護者の皆さんの視線を受けつつ、緊張感のある授業になりました。

常日頃、緊張感のある真剣な授業にしていきたいですね。

M1情報!

4/18

M1海洋情報技術の授業の様子になります。

11月にビジネス文書検定3級もしくは2級に合格することを目指し、早くも試験対策をしています。

合格目指し、頑張ろう!

M1実習:進路について、オリエンテーション

4/18

M1実習において、進路希望とオリエンテーションを実施しました!

入学して間もないですが、水産食品科は常日頃より進路・将来を意識しています。

卒業後の目標や希望を見いだすためにも、大切な時間になりました。

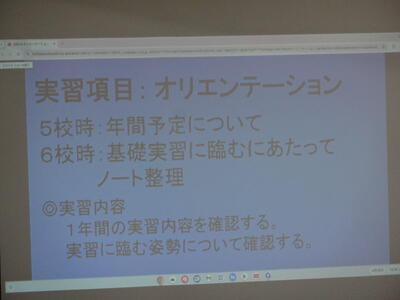

M1初実習!オリエンテーション!

水産食品科1年生(以下、M1)の初めての実習が実施されました!

はじめはオリエンテーションで、今後使用していく実習服などの採寸や

成績について等を学びました。

今後、3年間を通して社会で即戦力となる姿勢や考え方を学び、立派に巣立っていってほしいと思います。

3年間、よろしくお願いいたします!

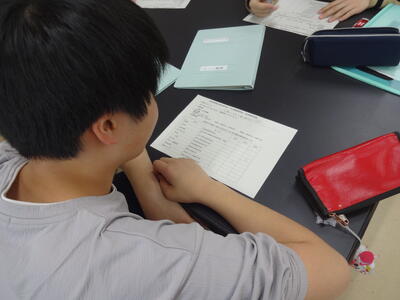

M2実習:オリエンテーション

4/15

M2実習において、オリエンテーションを実施しました!

2年生として、1年生の時よりもやることは増えましたが、責任感も増して取り組んでいってほしいです。

安全・安心を第一に製品作りをやっていきます!

入学式!

入学式が挙行されました。

まずは、新入生の皆さんご入学おめでとうございます。

函館水産高等学校での3年間を通して、多くのことを学び、社会人として巣立っていくことを水産食品科一同期待しています。

分からないことなど、気軽に先生方・先輩方に相談してください。

始業式!

いよいよ2025年度スタートしました!

新2・3年生として、上級生としての責任と、社会人に向けての姿勢を発揮してくれることを期待しています。

一年間の感謝を込めて(M科)

令和6年度の登校日も本日(3/24)で最後。今年度の感謝を込め、全校では1校時より大掃除が行われました。毎日使用するホームルーム教室はもちろん、昨年度末以来の下駄箱清掃を行い、新年度を迎える準備とします。「塵も積もれば山となる」。下駄箱に積もり重なった汚れの分だけ、これまで積み重ねた時間とともに今年1年の成長を改めて実感できたように感じます。

末筆となりますが、平素より保護者の皆様から賜るご支援ご協力により、今年度の終業を迎えることができました。この場をお借りして感謝申し上げます。

s

一年間を終えてみて(M1)

本日(3/21)で1年生実習は最後となりました。最後の実習項目は、2年生から本格化する製造実習に伴い、HACCP関連で各役割で行っている記録シートなどの確認を行いました。時間終盤には、入学当初から1年間を振り返ってのまとめの作文作成。様々な実習項目の中で、それぞれが印象深かったことについて筆を走らせる時間となりました。

s

年度内最後の実習(M2)

2年生は本日(3/18)で年度内の最後の実習日となりました。最後の実習項目は、残った原料をもとに製造した、さけとばチップスの袋詰作業です。4月からの実習を振り返りながらの実習は、様々な想いが駆け巡り、来年度に向けて区切りをつける良い時間となりました。

【本日の工場長(横井)は語る】

最後の実習は変にトラブルが起こることもなく、時間通りに終われて良かったです。来年度もしっかり真面目にやっていけたらと思います。

s

見た目と歩留り(M1)

年度内の実習も、残すところ本日(3/14)を含め、2回となった水産食品科1年生。次年度を見据え、いかに無駄なく効率良く原料を使用するかが、4月からの新2年生の課題となります。これまでは概念的な理解にとどまっていた歩留りについてを、実際に考えて手元で実践していくこととなります。本日は実際に捌いてみた魚の計量を行い、その見た目と歩留りについて学びました。

s

食品技能検定1類〔筆記試験〕(M1)

本日(3/13)同時間帯に、水産食品科1年生と品質管理流通科1年生において、標記検定試験が実施されました。本学科1年生では、例年4月当初より検定とリンクした該当科目の学習内容で授業が進められています。いよいよその成果が試される瞬間がやってきました。緊張した面持ちとともにペンを固く握る生徒たち。思いのほか軽快なリズムで刻まれるペンの音は、直前までの検定対策から来る自信の表れのようにも感じられました。過日の水産海洋技術検定もそうでしたが、頑張りが報われることを今回も祈るばかりです。

今年度の検定試験は本日で最後となりますが、次年度も様々な検定が目白押しです。一つでも多くの資格取得を目指し、再来年の進路活動に備えましょう。

s

食品技能検定2類〔筆記試験〕(M2)

週始めに行われた実技試験から数日経ち、本日(3/13)はいよいよ筆記試験の本番となりました。登校するや否や、多くの生徒が一分一秒を惜しみ、検定対策に精を出していたようです。2年生が受験する標記検定は3分野に分かれており、前年度に受検した1類よりも範囲が広く、より専門的な内容となっております。しかしながら、どの分野もじっくりと学んできた範囲であることは確かですので、学習の成果が実ることを期待しています。

年度内の学習内容は区切りに近づいていますが、科目によっては年度をまたいで受検となるものもあるため、引き続き気を抜かずに学習活動に臨んでもらえると幸いです。

s

食品技能検定2類〔実技試験②〕細菌染色(M2)

長い入試休みも明け、標記検定の実技試験が行われた本日(3/10)。過日の練習を思い出し、白金耳とスライドガラスを駆使して試験に臨みました。しっかりと頭に入れたはずの手順が、緊張のため飛んでしまう生徒もチラホラ見受けられましたが、概ねしっかりと復習をしている生徒が多かった印象です。

実技試験は本日で終わりましたが、13日(木)には筆記試験が行われます。残された時間を有効利用して検定日を迎えて下さい。

s

最後のホームルーム(M3)

本日(3/1)晴れて卒業の日を迎えた水産食品科3年生。これまで楽しいことばかりではなく、辛いこともたくさんあった3年間。その密度ある時間の中で、確かな成長がなされたように感じます。このクラスの一番良いところ、それは「挨拶」。朝夕のSHRだけではなく、毎時間の授業の始めと終わりも、欠かさず大きな声を響かせてくれました。そんな元気の良い挨拶が、今度はそれぞれの進路先・人生で響くことを願っています。

高校生活最後のホームルーム。卒業する21名の皆さんは何を想い、何を感じましたか?様々な感情が去来する中とは思いますが、今一度この3年間を振り返り、この先の自分自身の糧にしてもらえたら幸いです。

末筆となりますが、在学期間中お子様を支えていただいた保護者の皆様、本日は本当におめでとうございます。また、入学時より優しく、時には厳しく見守っていただいた3年間に感謝申し上げます。

s

細菌染色の練習(M2)

いつもは火曜日に実施される2年生の総合実習ですが、諸般の事情より週明けすぐの本日(2/17)月曜日に行われました。本日の実習項目は、現在取得に向けて取り組んでいる「食品技能検定第2類」の実技試験について練習します。初めて用いる器具や試薬もありましたが、手順等をしっかりと覚えて来月の本番試験に臨んでもらえたらと思います。

s

食品技能検定 第1類 実技〔魚のおろし方〕試験(M1)

本日(2/14)午後の水産食品科1年生実習では、標記検定の実技試験が行われました。これまで練習を重ねていた「背開き」について、いよいよその成果を見せるときがやってきました。検定本番にはスペシャルゲスト(担任)も駆けつけ、原料の最後の1尾まで処理を行いました。

来週末からは後期の期末考査が行われます。標記検定の筆記試験は3月中旬とまだ時間はありますので、次は考査に向けて対策を頑張りましょう。

s

背開きの練習②(M1)

ここ2日間の怒濤の降雪状況により、朝から雪かきに追われた人も少なくありません。プラスして週末ということもあり体力・気力的にも満身創痍ですが、本日(2/7)の水産食品科1年生では元気に標記実習が行われました。前回内容を思い起こしながら、原料に包丁を走らせます。今回の方が上手にできたという生徒も中にはいたようですが、スペシャルゲストさん(担任)の出来は納得いかなかったご様子。生徒ともども経験を積み、技術を身につけていただけたら幸いです。背開きのはずが、写真内に三枚おろしが散見されるのは、手直し跡によるご愛敬ということでご理解下さい。

s

さけスライス処理③(M2)

これまで原料のさけを三枚おろしにすることはありましたが、1次風乾後のスライスは3年生が行ってきました。本日(2/4)の実習では、2年生がそのスライス作業を行いました。乾燥度合いの違いによって、包丁の入りやすさが異なるため、身崩れなどに気をつけながらの作業となりました。

【本日の工場長(吉田)は語る】

今日は工場長としてやることが少なく、呼び出される回数も少なく比較的業務は簡単でした。そのため、班の生徒と同じような作業内容ができました。軟らかい原料肉は切りやすかったのですが、硬い原料肉は切りにくかったです。

s

背開きの練習①(M1)

早いもので本日(1/31)で1月も終わりになります。水産食品科1年生では、魚体原料にいよいよ包丁を入れる日となりました。初めて魚を触り、捌く生徒も多くいる中ではありましたが、指示をしっかりと聞いて作業を行った結果、ほとんどの生徒がしっかりと背開きにすることができました。普段の実習よりも、比較的サイズが小さいものを用いた練習ではありましたが、まずは包丁と魚体に慣れることから始めていきましょう。

s

さけ三枚おろし(M2)

3年生では卒業考査が始まった本日(1/28)。2年生ではその同時間帯、毎週火曜恒例の製造実習として標記が行われました。過日行った三枚おろしの経験を呼び起こし、本日はドレス(頭部・内臓なし)状態の原料を、三枚におろす処理が行われました。さすがに経験済みの作業ということもあり、大部分の生徒は困惑することなくできていたように感じました。逆さ包丁の技術で、上手く腹骨を除去できた生徒はとても誇らしげです。

【本日の工場長(依岡)は語る】

缶詰製造とは違う作業内容だったので、原料処理前後の歩留り計算くらいしか業務がなく簡単にできました。さけの三枚おろしは前にも経験があり、捌いた時に身割れしないようにするのが難しかったですが、上手くできたと思います。

s

製造実習に向けて③(M1)

先週より新年の基礎実習がスタートしている水産食品科1年生。本日(1/23)は引き続き、目前に控えた本格的な製造実習開始に向け、工場内での作業オリエンテーションを行いました。前回も入場してオリエンテーションしているだけあり、動きがスムーズな1年生。何度も作業を経験し、実習前後の動きを確実に身に付けていって欲しいと思います。

s

3年間で最後の実習日(M3)

本日(1/22)が3年生最後の実習日となりました。最後の実習項目は、道南らしく「ごっこ(ホテイウオ)」を捌くことになりました。かくいう執筆中の私(教員)も、食べはすれど捌いたことはなかったため、生徒共々新鮮な体験(未利用魚の研究試作の一環として)となりました。ごっこ自体を食べたことがない、馴染みがない生徒も中にはいましたが、今回経験したことで捌いてくれるであろう生徒が増える良い機会となりました。

本格的な製造実習は2年生からの2年間でしたが、包丁の使い方を含め、作業準備や片付けは比較にならないほど成長したように感じます。また、座学で得た製造・加工・衛生に関する知識を、実習や研究へ活用する力も養われたと改めて実感した本日でした。

実習の締めくくりには、毎年恒例の各教員からの贈る言葉と一丁締め。気持ち新たに来週からの卒業考査に向け、考査モードへ切り替えていきましょう。

【本日の工場長(石岡)は語る】

最後の最後まで皆頑張って実習を行っていて、とても良かったと思いました。今までを振り返り、初めて扱う原料に対しても、すぐ捌いたりできる位成長できたと実感しました。

s

ツナマヨネーズ缶詰②(M2)

今年度2回目となる標記製造。1回目は3年生で行われ、2回目は本日(1/21)2年生で行われました。「まぐろオイル漬け缶詰(AC4)」が製造工程のベースとなる本製品のため、その流れを経験してからの本実習となります。ご多分に漏れず2年生もマヨネーズ好きは多いようで、実習中すでに「美味しそう」「食べたい」という声が端々から聞こえてくる実習となりました。

【本日の工場長(池野)は語る】

工場長役はとても緊張しました。初めてツナマヨ缶を作りましたが、思いの外上手くできて良かったです。次回はサケの三枚おろしの予定なので、手を切らないよう工夫してやっていきたいと思います。

s

製造実習に向けて①(M1)

本日(12/20)で冬季休業前最後の実習となった水産食品科1年生。年明け以降はいよいよ本格的に製造実習が動き出します。そのためにも前段としてのオリエンテーションは毎年必須となります。これまで、食品の衛生に関わる微生物学的な事柄を、座学・実習を通じて学んできました。本日は実習服に袖を通し、気持ちを引き締めた状態で工場への入場手順(前半)について学習しました。

s

令和6年度 地域成果発表会(M科)

水産食品科3年生の本日(12/18)午後は、高等学校OPENプロジェクト(H30~R2)より継続して行っている、標記発表会(第7回目)が実施されました。本発表会ではその年に各研究班がつながりを持った地域企業の有識者の方々をお招きし、研究成果についてスライド発表と試食会を行っています。

本年度の研究チームは4班。「ニシン」「サクラマス」「未利用魚」「ブリ」をそれぞれテーマに掲げての発表会です。自分たちが研究してきたことが校内だけで完結せず、地元企業に受け継がれ、地域へ還元できることを念頭に、毎年頑張っています。本日は研究成果に対し、温かなお声がけを多数いただき、成果を肌で感じる良い機会となりました。

末筆となりますが、年末のお忙しい時期の中にもかかわらず足をお運びいただきました関係者の皆様、誠にありがとうございました。また、貴重なご意見も多数いただきましたこと、重ねてお礼申し上げます。今後の学習活動の糧とさせていただきます。

s

未利用魚を用いた乾製品試作(M3)

水産食品科3年生ではこの1年間、課題研究授業において未利用魚の研究に取り組んできました。もちろん、未利用魚だけではなく、別の研究テーマに取り組んでいるチームも複数存在します。毎年この課題研究をキッカケとして、様々な試作品(そして製品化)を行ってきました。

本日(12/18)の実習項目は、サイズが小さくて販売に至らないマダラを原料に乾製品の試作を行いました。通常タラの乾製品はスケトウダラが用いられますが、商品価値を見出すべく研究製造を行ってみます。冬の寒さと乾燥を利用しての寒干し製品。どんな出来になるか結果が楽しみです。

【本日の工場長(石村)は語る】

今まで捌いたことがなかった魚種だったので、とても新鮮な印象を受けました。個体によっては臭いがキツイものもあったり、特に胃袋を破いてしまった時はとても臭かったです。次回実習が3年間で最後となりますが、今までやってきたことを振り返りながら、楽しんで実習に臨みたいと思います。

s

食品技能検定2類〔実技試験①〕開缶検査(M2)

本日(12/17)の水産食品科2年生の午後は、標記のためこれまで数回練習を行ってきた成果が試されます。今か今かとソワソワしている生徒を横目に、順番が訪れた生徒が試験会場へ移動します。試験官と生徒、一対一での実技試験ということもあり、非常に緊張した空間での試験となりました。

s

いずしパック詰め(M2)

全道的に降雪が一定し、道南も根雪となり年末を感じられるようになってきました。本日(12/17)は発酵食品項目として製造していた飯寿司(いずし)が漬け上がったので、協力してパック詰めを行いました。実際にできあがった製品を見て、これまで食べたことがなかった生徒も、美味しそうなその見た目に興味がそそられていたようです。

【本日の工場長(大久保)は語る】

今まで食べたことがなかった食品でしたが、パック詰め中は良い臭いだなと思いました。雑菌が付かないよう、いつも以上に気を配るなど、缶詰製造よりも衛生管理が厳しく感じました。

s

器具洗浄の大切さ(M1)

本日(12/13)の水産食品科1年生の実習では、先週に引き続き微生物実験として標記実験を行いました。本学科では実習開始前に、必ずその日の使用器具を再洗浄してから製造を行います。前回片付け時にしっかり洗っているなら、わざわざ洗わずとも良いと思われるかもしれませんが、リスクを限りなくゼロにする観点より再洗浄は必須項目となります。

本実習では日頃の洗浄で使用される、中性洗剤・アルコールなどを対象に、その洗浄効果と殺菌差異について目視で観察するべく、検体をサンプリングしました。

s

さけトバ袋詰②(M3)

本日(12/11)、今年度最後の標記実習が終了しました。こちらも前回に引き続き、3年生は在籍中で最後の実習項目となります。外部販売ではとても人気の本製品。今年度はさけ不漁につき11月の茂辺地さけまつりが中止となり、学校内への販売となりました。今回は製品製造に携わった3年生を中心とした再販となるため、満面の笑顔の3年生。クリスマスを前に一足早いプレゼントとなったようです。

【本日の工場長(川村)は語る】

さけとばチップスの完成品を袋に詰める作業自体は、とてもスムーズに終えることができました。今日はそれ以外にも作業があり、再計量をするなどチェック業務が多くとても大変でした。

s

くじら大和煮〔WPC〕缶詰②(M2)

久し振りに晴れやかな青空模様の本日(12/10)。半年前に3年生が行った実習ですが、2年生では初めての実習項目となります。原料独特の硬い筋を持つ肉質のため、毎年指を切ってしまう生徒が発生する可能性がある実習でもあります。しっかりと注意点を共有したお陰か、例年のくじら実習に比べ,、指を切る生徒もおらずスムーズに終えることができました。

【本日の工場長(石山)は語る】

工場長の作業はたくさんありましたが、中でも缶を再計量してチェックしていく作業が大変でした。全体的には過量缶も発生せず、きちんとできていました。

s

手洗いに始まり、手洗いに終わる(M1)

標記のような言葉が食品業界には存在します。もちろん日常生活の感染症予防でも大切な心掛けですが、食品を取り扱う従事者は特に重要な意味を持ちます。

本日(12/6)の1年生の基礎実習では、手指についた細菌を採取し培養することで、視覚的に手洗いの大切さを学ぶということを行いました。培養結果は本日すぐに出るわけではないので、恒温機で培養している間は手洗いチェッカーを用いて、きちんとした手洗いができているかを確認しました。普段、洗えているようで洗えていないことを痛感する実習となりました。余談ですが、3年生が行った科目内実験の培養済み培地が、1年生実習に運良く活かされたことは嬉しい限りです。

s

天ぷら蒲鉾④(M3)

降雪予報が出ていた本日でしたが、何とか午前中は天気もぐずつくことなく日の光を感じながらの実習となりました。本日(12/4)3年生の総合実習では、昨日の2年生同様に標記を製造しました。こちらの実習項目は本日で最後の項目となり、生徒たちも感慨深いものがあったのではないでしょうか。

【本日の工場長(菊地)は語る】

皆最初の成型では形がいびつでしたが、やっていくうちにキレイにできるようになっていました。実習後半での(さけとば使用済みの)干し網洗いも、以前注意された点に気を付けてできていたように感じます。

s

天ぷら蒲鉾③(M2)

降雪の気配に怯えつつも降雨となるここ数日。夜更け過ぎに降った昨夜の雨も朝にはあがり、残された年内の登校日を元気に通学する2年生。本日(12/3)の総合実習では、7ヶ月ぶりに標記を製造しました。12月に入り年内の実習もあと僅かとなりましたが、初心に立ち返り製造実習を行っています。午後からは年末に予定される、食品技能検定2類の実技試験「開缶検査」について練習です。今週、来週と手順を覚え試験を目指します。

【本日の工場長(大森)は語る】

今日の工場長業務はほとんどなかったので、班での作業が中心になりました。作業中は和気藹々(あいあい)とした中で作業することができました。次回原料(くじら)は筋肉が固いので、手を切らないように気を付けたいと思います。

s

魚類の内外部形態観察(M1)

朝から雪が舞い本格的な冬の訪れを感じさせる本日(11/29)。1年生の水産海洋基礎実習では、上級生が実習原料として使用する「さば」を検体として、内外部形態の観察を行いました。慣れない解剖ばさみを駆使して腹部を開き、内部を観察すると、捕食された餌や人間と発達が異なる器官なども確認することができました。

s

さけスライス処理②(M3)

いよいよ完成間近のさけとばチップス。2回目の製造となる今回ですが、過日作業の記憶もまだ新しく、前回以上にクオリティ高く標記作業を行うことができました。原料の本数自体は前回よりも少なかったですが、厚みをしっかりと揃え、枚数が出来た分それなりの干し網の枚数となりました。

【本日の工場長(草間)は語る】

大変な作業だったけれども、皆しっかりとスライスすることができていました。実習自体は続きますが、次の実習項目はきっと最後になると思うので、気合いを入れて頑張ります。

s

さば水煮〔MKN〕缶詰⑧(M2)

いよいよ北海道へ大型の寒気が流れ込み、昨日より地域によっては積雪を伴い、寒さが堪える実習の季節が到来しました。水産食品科2年生の本日(11/19)は、寒さに負けじと身体を動かして実習に励みました。年間の製造実習も終わりが見えてきたこの頃。成長が感じられる本日の2年生では、極力教員のヘルプを入れず、工場長や班長を中心として生徒主体での実習が展開されました。

【本日の工場長(川村)は語る】

工場長業務は責任が感じられ緊張しました。なるべく先生に手伝ってもらわずに作業をしましたが、お互いをカバーし合い、皆テキパキと動けていたと思います。

s

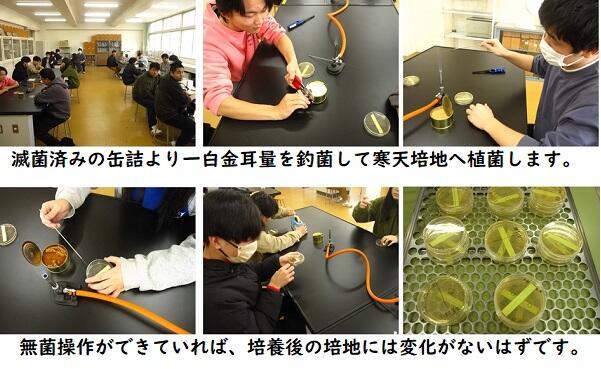

無菌操作③(M3)

食品管理Aの科目内実験の一コマ。本日(11/18)は前回行った無菌操作の確認と、菌の画線操作を行いました。前回培養の培地を見たところ、全体的に狙いとした操作はできていましたが、まだ若干のコンタミネーションが見受けられます。原因と思われる空気の流動などを抑えた操作が必要です。後半は、用意した雑菌水を画線し、その時の菌量や水分量により、発育状況に差が生じること確認する実験を行いました。いきなり画線すると寒天培地を傷つける可能性があるため、白金耳でノートを揺らさないことを目安に画線操作を練習してから挑みました。

s

さけ三枚おろし②(M3)

蛇口から出てくる水もめっきり冷たくなってきた本日(11/13)、水産食品科3年生の実習では、過日ラウンド処理を行った原料を再び三枚におろす作業が行われました。過日の実習で経験した内容ということもあり、本日はヘルプで班に入った教員が捌かなくとも、生徒たちのみで時間内に作業を終えることができていました。仕上がりも以前に比べて格段に成長していたように感じます。

【本日の工場長(久米田)は語る】

前回の三枚おろしより全員が素早く作業できて良かったです。自分は1回目より最後の魚の方が上手く捌けていたので嬉しかったです。

s

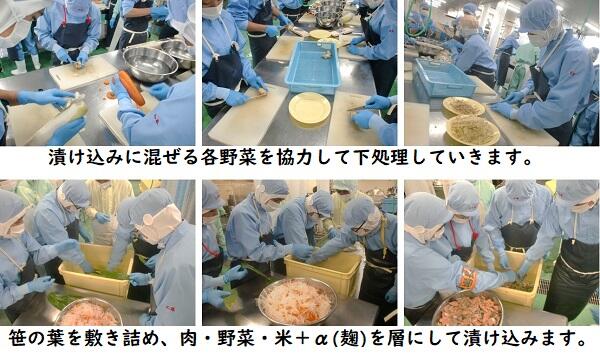

いずし製造②(M2)

本日(11/12)の水産食品科2年生では、前回下処理をした原料を野菜とともに漬け込んでの発酵工程となります。午前はダイコン・ニンジン・ショウガの皮を剥き、それぞれを千切りにします。午後からは、鷹の爪・米飯・米麹が合わさった副資材を含め、前回塩漬けした原料とともに各資材が層になるよう丁寧に漬け込みです。この後およそ1ヶ月の発酵期間を経て完成となります。

【本日の工場長(小泉)は語る】

ニンジンの皮が硬く、ピーラーで剥きづらかったですが、それ以降の野菜の千切りは思ってた以上に早くできました。今後も衛生管理が大事な実習ですので、引き続き頑張りたいと思います。

s

無菌操作②(M3)

食品管理Aの科目内実験の一コマ。本日(11/11)は前回実験において各自で調整した寒天培地が、しっかり無菌的にできているのか観察をし、それを用いての追加実験を行いました。残念ながら若干名の寒天培地にコンタミネーション(雑菌混入・繁殖)が見られましたが、本日はその教訓も踏まえて再度無菌操作にチャレンジです。

s

いずし製造①(M2)

本日(11/5)より水産食品科2年生では、例年の水産発酵食品の実習項目として標記製造がスタートしました。まずは事前にラウンド処理(頭や内臓の不可食部の除去)を終えていた原料(さけ)を、本日は三枚におろした後、適度な厚みにスライスして塩漬けするところまでを行いました。来週以降は野菜などの副原料を加えて更に漬け込み、発酵の工程となります。

【本日の工場長(工藤)は語る】

初めて経験する内容だったので、分からないことが多々ありましたが、教えてもらいながら何とかやりきりました。完璧にはできないかもですが、失敗をできるだけせず、周りに迷惑をかけないように次回も頑張ります。

s

さけスライス処理①(M3)

全道水産クラブへ学科代表として参加する、未利用魚班の2名が欠席となった本日(10/30)。水産食品科3年生では過日追加処理を終え、一次風乾を行った原料をスライスする処理が行われました。水分が抜けて硬くなった原料を薄くスライスするこの作業ですが、身が崩れないよう気をつけるとともに、自身の指を切らないよう注意を払うことが大切です。力任せに包丁を使うのではなく、しっかりと刃をスライドさせて切る技術が求められます。

【本日の工場長(髙田千)は語る】

全体的な作業スピードは速かったのですが、スライスしたものの中に、厚みのあるものが混ざっていた点は改善が必要と思いました。工場としての業務は普段に比べ、忙しいことは特にありませんでした。

s

りんごジャム〔ALJM〕製造(M2)

見学旅行明けとなる水産食品科2年生の本日(10/29)実習は、七飯産のりんご(規格外品の「紅林」・「ひめかみ」)を原料に標記瓶詰を製造しました。表面をしっかりと洗浄し、不可食部(ヘタ・タネ・芯など)を除去します。その後、4~8等分したものをクラス全員で薄くスライスし、サイレントカッターでさらに細かくします。一度煮熟した原料は、パルパーで圧搾後に再煮熟・ゲル化したら瓶へ規定量を充填します。普段の魚原料とは異なる製造工程で、生徒たちも新鮮な気持ちで実習に臨めたようです。

【本日の工場長(小島)は語る】

普段原料としている魚に比べ、りんごはとても扱いやすかったです。1班の小泉くんが主力として動いてくれたので、とても早く作業を終えることができました。

s

無菌操作①(M3)

本日(10/28)の水産食品科3年生、食品管理Aの科目内実験での一コマ。無菌操作を学習するため、標準寒天培地の分注操作を行いました。上昇気流が発生するガスバーナーの傍で、必要最小限にシャーレのフタを開閉し、培地を注ぎ入れます。空気の流動を抑え、落下細菌はもとより机上の菌が舞い上がり、混入しないよう細心の注意を払って作業を行いました。

s

さけ三枚おろし①(M3)

朝から重い雲がのしかかり、冷たい雨が降りしきる本日(10/23)水曜日。3年生の総合実習では、前回ラウンド処理を行った原料の追加処理を行いました。中骨に包丁が当たる感覚を頼りに、上身・下身・中骨と原料を三枚におろします。以前に経験した作業ではありましたが、久し振りに行うとやはり苦戦する生徒も中にはいたようです。それでも勘を取り戻し、実習終盤には大多数の生徒はスムーズに原料を処理できていました。

【本日の工場長(髙田陽)は語る】

久し振りに三枚おろしに挑戦しましたが、前回よりも上手にできたと思います。おろした身にヒレが残り、それを除去することで身がまた崩れてしまう点が難しかったです。

s

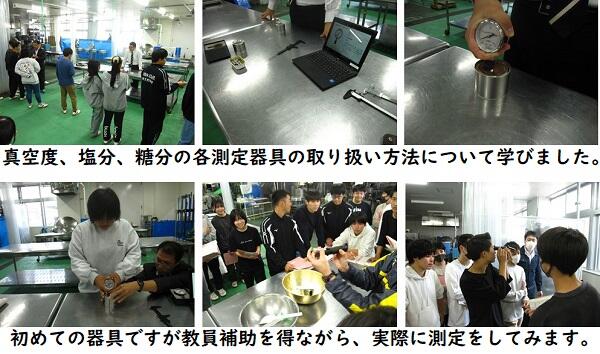

測定機器説明(M1)

本日(10/18)の水産食品科1年生の基礎実習では、実習製品を検査する際に使用される各測定器具について学びました。初めて目にする器具が多い中、実際に教員補助を得ながら、どのように測定するのか、その使用方法を体験してみました。特に真空度の測定については、ミスすると検査結果が測定不能で処理されるので、緊張しながらの体験となりました。

s

さけラウンド処理②(M3)

本日(10/16)の水産食品科3年生の実習は、先週に引き続き標記処理を行いました。毎年お声がけいただき参加している北斗市主催の茂辺地さけ祭について、残念ながら不漁により今年は開催中止(本学科の製品販売も中止)となってしまいました。しかし、少なからず確保できていた原料をもとに実習が行えているのは幸いです。3年生は先週、そして昨年にも下処理を経験しているだけあり、スムーズな作業が行えていました。

【本日の工場長(竹内)は語る】

魚体表面にヌメリがあり、力が入りづらく処理がしにくかったです。ですが、前回よりも上手にできましたので、次回は歩留りに気を付けて魚体をおろせたらと思います。

s

さば味付け〔MKC〕缶詰③(M2)

本日(10/15)は5月末以来となる標記を製造しました。約5ヶ月経ち、それなりに技術も向上してきている2年生たち。前回64.3%の歩留りに対して、今回68.4%と着実に値が伸び成長を感じさせてくれる実習となりました。原料を無駄なく効率的に使用できることが、SDGs・フードロスに寄与することの一つと本学科では考えております。

【本日の工場長(齊藤)は語る】

工場長は意外とやることが多くて驚きました。また、特有の責任感もあるため、ミスは許されないと感じました。次の実習も頑張りたいと思います。

s

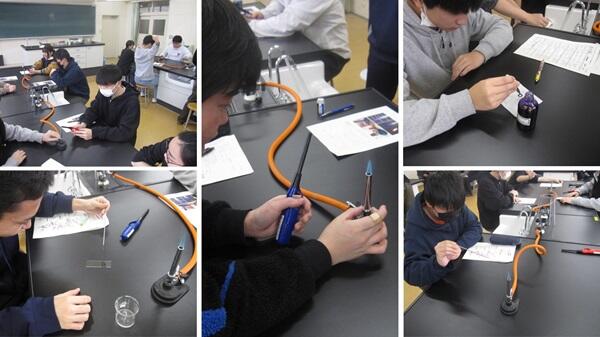

実験器具の説明(M1)

水産食品科1年生の毎週末午後は、基礎実習が行われています。本日(10/11)は基本的な実験器具の説明とその取り扱い方法について学びました。高校入学までに使用した器具もあれば、初めて見る器具もあり、名称や使用用途が分からない物も中には混ざっていたようです。この機会に覚えておきましょう。

※写真担当不在だったため、昨年写真でイメージ下さい。何卒ご容赦下さい。

s

科内選考(M3)

実習を午前に終え、本日(10/9)の午後は、全道水産クラブ発表大会に学科代表として参加する研究班の選考会が行われました。代表となったチームは、函館水産高校の水産食品科の代表として、小樽水産高校、厚岸翔洋高校、天売高校の代表チームと研究成果を競い合うことになります。4月から開始された課題研究授業、その現在までのまとめとして、各班の研究成果発表にも自然と熱が入ることになりました。結果は、2位と若干0.2ポイント差で勝利を奪取した「未利用魚の利用」を研究する班が学科代表に選ばれました。忙しくなりますが、研究のブラッシュアップと発表会、頑張って下さい!

s

さけラウンド処理①(M3)

毎年不漁を嘆いている気がするさけ原料。本学科の秋の風物詩となる「さけトバチップス」の製造に向けた製造実習が、本日(10/9)より開始されました。前回までは型の小さなからふとますを使用していましたが、今回は大きいしろさけが原料となります。決してたくさんある訳ではない原料を前に、数少ない貴重な経験として丁寧に作業を行いました。せっかくの機会、すぐにラウンド処理はせず、工程を寄り道して「新巻鮭」の製造方法もレクチャーしつつの下処理となりました。

【本日の工場長(對馬)は語る】

2回目となるラウンド処理でしたが、前回の反省を活かし集中してできたと思います。作業途中、メスの魚体が混じっており、それを引き当てた自分にビックリしました。

s

さば味噌煮〔MKB〕缶詰⑤(M2)

本日(10/8)の水産食品科2年生では標記を製造しました。過日の日誌中でも触れましたが、本日は成長についてを多くの生徒が感じられる実習となりました。普段であれば各班につく担当教員と協働しての作業となりますが、自然とそのサポートに頼らず、全班スムーズに実習が行えていたと感じたようです。それは生徒だけではなく、担当した教員も生徒主体で動けていた印象を持ちました。次を考えて行動する、お互いに声がけをする、足りない場所にヘルプに入る。一見当たり前のことなのですが、「言うは易し行うは難し」という位、実はとても難しいこと。こうしてできて初めて、成長を感じるのだと改めて気付かされました。

【本日の工場長(佐々木)は語る】

初めての工場長役は、言われるがままの作業をこなすことが精一杯で難しかったです。充填後の缶から原料がはみ出ていないかなど、いろいろ確認しては用紙に記入してと、常に責任感が求められる仕事だと感じました。

s

七重浜れいんぼ~祭(M科)

午前中で体験入学を終えた水産食品科の午後は、10/5(土)と10/6(日)の2日間で開催される標記イベントへ製品販売で参加してきました。本校は本日(10/5)のみの参加となりましたが、各方面からの事前告知を目をされていたお客様も多数いらっしゃったようで、開店前から長蛇の列となる結果となりました。準備した300セット(「さば水煮」「さば味噌煮」「ツナマヨ」の3缶1セット)は、あれよあれよという間に開始1時間を待たずに完売となりました。販売実習に参加した有志生徒も、自分たちで製造した製品を笑顔で手にするお客様を見て、非常に励みになったことと思います。

末筆となりますが、お声がけいただきました北斗市役所ならびに七重浜住民センターの関係者の皆様、そして足をお運びいただきましたお客様方、誠にありがとうございました。

s

水産食品科へようこそ②(M科)

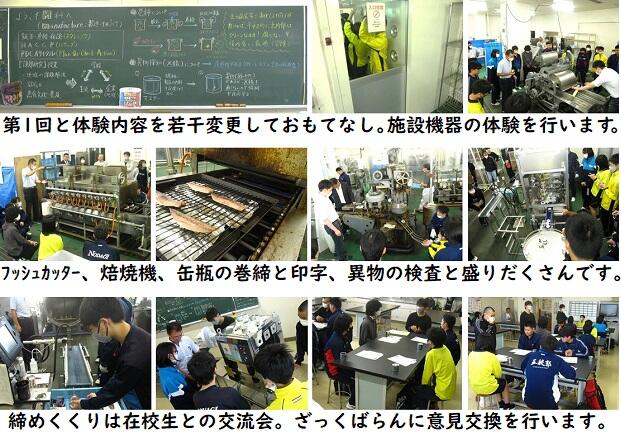

7月末以来の第2回一日体験入学。本日(10/5)は天気にも恵まれ、心地よい季候の中で中学生を迎えることができました。第1回実施とは異なる体験内容を準備し、本日はあの手この手でおもてなしを行います。施設設備の体験項目では、本学科ならではの体験ができたのではないかと思います。また、在校生との交流会もお互い照れながらの意見交換となりましたが、話しが途切れることなく静かな盛り上がりをみせていたようです。結果的に保護者の方にまで満足いただけた体験となったようで、会の終わりには笑顔で見送ることができました。

末筆となりますが、休日にもかかわらず本校体験会、その中でも本学科を選び、足をお運びいただきました中学生ならびに保護者の皆様、誠にありがとうございました。この縁が実を結び、4月の入学式で再開できることを心待ちにしております。

s

製造実習室を見学しよう(M1)

本日(10/4)より後期の基礎実習が再開された水産食品科1年生。後期からは製造実習に向けて、食品に関する内容がより色濃くなってきます。特に進級後の2年生からは、毎実習で製造を行う頻度が高まるため、その心構えを養うことが必要となります。初めて製造実習室へ足を踏み入れた1年生たち。上級生がどのような機材を使って実習をしているか、これからの自分たちに当てはめて学ぶ時間となりました。

s

さけ筍〔SM〕缶詰(M3)

水産食品科3年生も本日より製造実習再開です。過日のさけ水煮(PSN)缶詰の製造に引き続き、本原料のもう一つの定番となる標記を本日(10/2)は製造しました。大きめな孟宗竹(筍の水煮缶詰)と、前回使用の小ぶりなからふとますを原料として用います。初めて処理する筍はカット幅が定められていましたが、これまで培った技術を用いて難なく処理することができました。

【本日の工場長(田中)は語る】

工場長として巻締機付近にいたところ、真横で2度ほどブザーが鳴ってビックリしました。実習の作業自体は比較的グラム合わせもしやすく、充填もしやすかったと感じました。

s

さばオイル漬け〔MK4〕缶詰②(M2)

考査期間のため先週の実習はお休みでしたが、本日(10/1)より後期の製造実習が再開されました。過日処理した二枚おろしのさばを原料に標記を製造します。7月以来となる標記実習となりますが、以前に比べてスムーズに動けていたように感じます。2年生も折り返し地点となり、様々な場面で成長を感じている生徒も多いように思われます。

【本日の工場長(佐藤)は語る】

業務自体はそこまで難しいことはありませんでしたが、普段の業務より工場長としての業務は、また違った責任感を感じました。今回の実習は油を使う実習だったので、清掃を念入りにするなど大変でした。

s

体験乗船(M1)

前日まで天候が心配された標記でしたが、本日(9/26)若干の風はあるものの降雨なく実施することができました。乗船経験のない生徒も中にはおり、初めての実習船に興味津々。接岸中はこみ上げる諸々を何とか凌いだものの、岸壁を離れた湾の外では、うねりを伴う海況にそのつらさを吐露する生徒も若干名いたようです。それでも、皆と食べる昼食、船内での稼業体験や釣りなど、思い出深いものにになったのではないでしょうか。時化もあれば凪もある、人生にも似た波模様ですが、この一回で船を敬遠せずに次の機会に海と船に親しんでもらえたらと思います。

末筆となりましたが、実習船管理室や若竹丸の皆様には、この度の乗船に際しご高配いただき誠にありがとうございました。

s